【医学の偉人Tips】野口英世博士の左手手術:世界初の手の有茎皮弁術と近藤次繁博士の功績

.jpeg)

.jpeg)

はじめに

- 野口英世博士(1876–1928)は、幼少期に左手に重度の熱傷を負い、手指が癒着してしまったことが知られています。

- 1897年(明治30年)、東京帝国大学外科の近藤次繁博士によって、世界で初めてとされる手の有茎皮弁術が施行されました

- この手術により、野口博士は医師国家試験に必要な打診法を習得できるようになり、後に世界的な細菌学者として大成しました。

- 私、小野真平は日本医科大学形成外科で、野口博士と同じく熱傷後の手の瘢痕拘縮治療を日々担当しております。私は野口博士の出身地にある会津中央病院 形成外科部長を務めていた時期もあり、長い時を越えて野口博士との縁を深く感じます。

野口英世博士

野口英世博士の手術概要

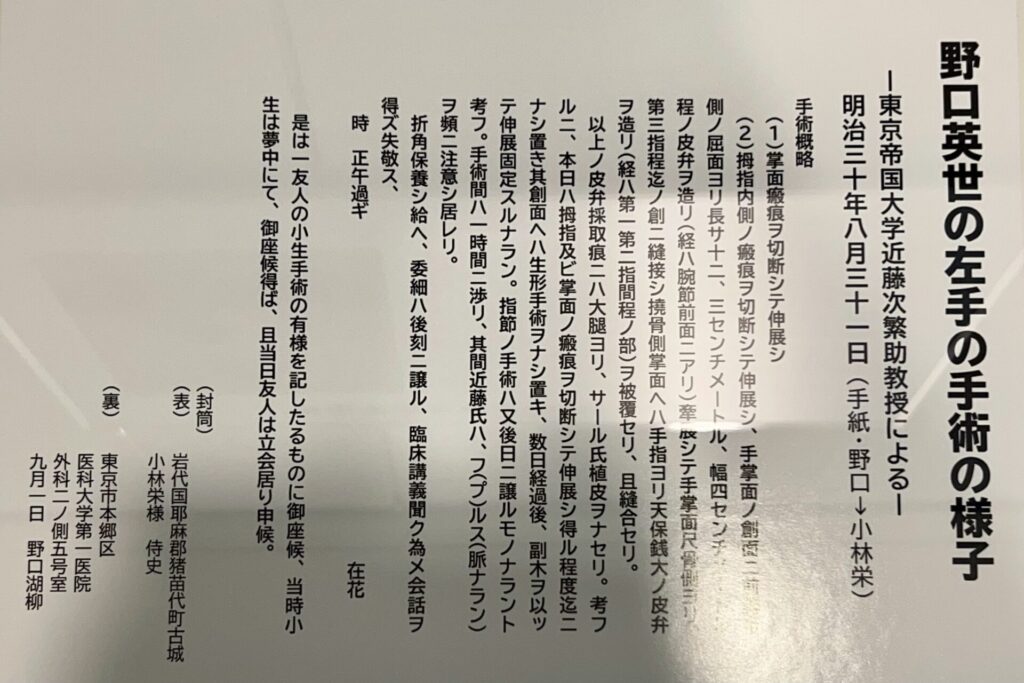

- 野口博士が受けた3回目の手術は、1897年8月20日に東京帝国大学外科で行われました。

- この手術は、当時の医学生・立花為太郎が記録した手紙に基づいて詳細が判明しています。

手術の目的

左手の手掌部は幼少期の熱傷により、熱傷瘢痕による重度の屈曲拘縮を呈していました。

それにより、母指と他の指の機能が著しく制限されていました。

手術内容

手掌の瘢痕組織を切除し、拘縮を解除。

前腕掌側から長さ約12cm、幅約4cmの有茎皮弁を作成し、手掌尺側に移植。

親指側の皮膚欠損部には、第1・第2指間部背側から小型皮弁を挙上して被覆。

皮弁採取部にはサール氏植皮(当時の植皮術)が行われた。

.jpeg)

.jpeg)

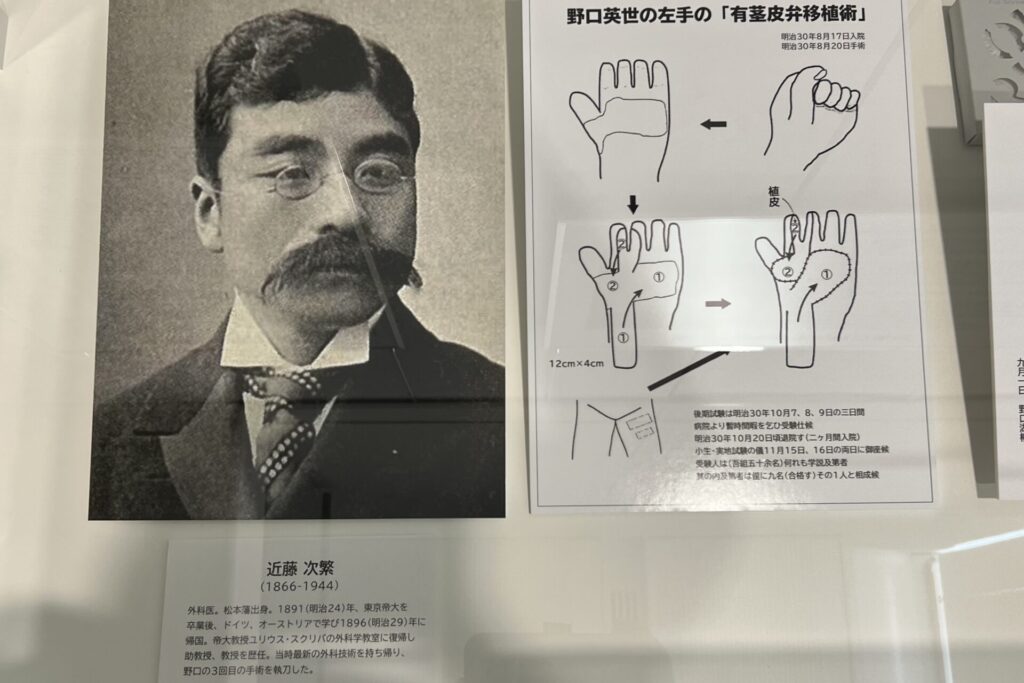

手術を執刀した近藤次繁博士

- 近藤次繁(1866–1944)は長野県出身で、1890年に東京帝国大学医学部を卒業後、ドイツへ留学しました。

- 帰国後は外科学の発展に尽力し、日本における整形外科の先駆者である田代義徳の2年後輩として、当時の外科界を牽引しました

- 近藤博士が野口博士の手術に挑んだ背景には、ドイツ留学中に得た先進的な皮弁術の知識があったと推察されています。

- もしこの症例が当時国際的に報告されていれば、世界初として記録されたであろう画期的な手術でした。

日本医科大学と野口英世

- 日本医科大学の橘桜会館では、野口博士の手術に関する展示が行われています。

- ここには、手術時のスケッチや手紙、そして近藤博士の功績が紹介されており、近代医学史を学ぶ貴重な資料となっています。

当時の手紙に記載された左手の手術の手術内容に関する記録(日本医科大学 橘桜会館展示)

東京帝国大学で野口英世博士の手術を執刀した近藤次繁博士・手術内容のスケッチ(日本医科大学 橘桜会館展示)

現代形成外科における熱傷瘢痕拘縮治療

- 私自身、日本医科大学形成外科で日々、手の熱傷後瘢痕拘縮に悩む患者さんを治療しています。遠方からも多くの患者さんがいらっしゃいます。野口博士が受けた治療は、現代の技術によって大きく進化し、より機能的・整容的な結果を目指せるようになりました。

- 現代における手の熱傷瘢痕拘縮の治療では、有茎皮弁を用いた再建手術が標準的に行われています。その源流が野口英世博士の左手の手術にあったことを思うと、非常に感慨深いものがあります。

参考文献

- 坂本和陽. 野口英世博士の手の手術. 整形外科. 2013;64(9):1006-1010

- 唐沢信安, 殿崎正明, 志村俊郎ほか. 日本医科大学の前身済生学舎時代の野口英世. 日本医科大学「橘桜会館」展示写真集第四集. 2007

- 野口英世書簡集(IV)日本文

.jpeg)