🧠導入 — 医療現場の「議事録負担」をAIが救う時代へ

- 大学病院や医療機関では、週に何十件もの会議・カンファレンス・委員会が行われています。医師やスタッフにとって議事録作成は欠かせないものの、手間と時間を要する「見えない残業」の一つでした。

- その課題を劇的に変えたのが、AI文字起こし&要約ツール「Notta」です。

- 私は大学職員のためNottaの学割プラン(Education Plan)を契約し、会議の記録を自動化。会議終了後すぐにAIが要約を生成し、SlackやGoogle Driveに共有できるようになりました。

- これにより、議事録作成時間を90%以上削減。医療現場における「働き方改革」の象徴的な成功例のひとつといえます。

💡Nottaとは — 「会話から無限大の価値を発見」するAI議事録サービス

Notta株式会社(本社:東京都千代田区大手町、代表取締役:Ryan Zhang)は、音声認識と自然言語処理の最先端AIを駆使した議事録自動生成サービスを展開。

ISO27001およびSOC 2 Type2を取得し、政府機関や上場企業にも導入される高セキュリティ体制を構築しています。

教育・医療機関向けに提供されている学割プランも人気で、医療従事者も手軽に利用可能です。

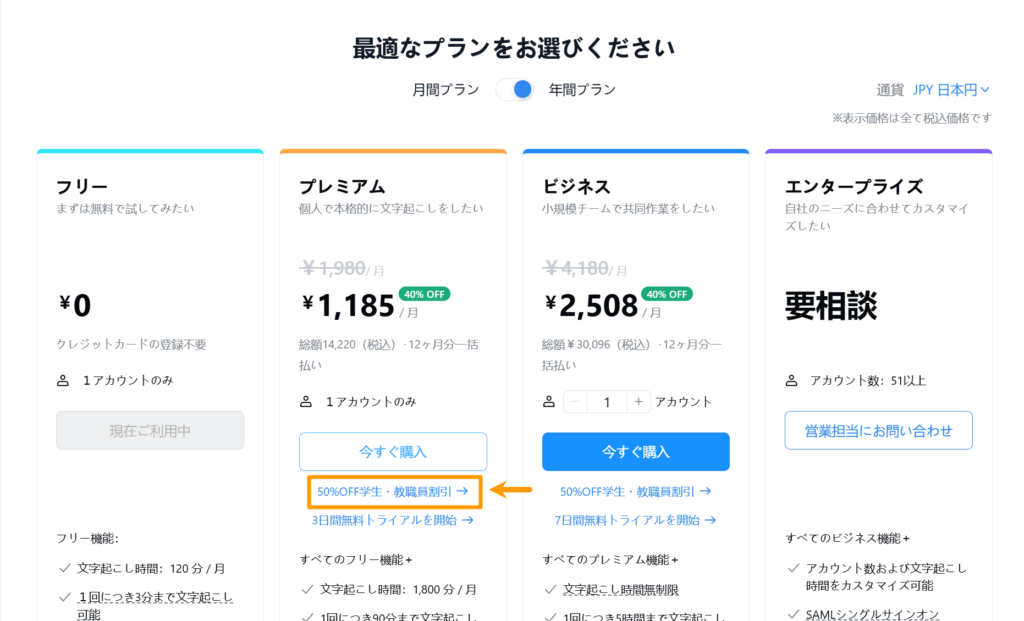

Nottaの料金プランと教育向け割引

🏥 医師の現場でNottaをどう使うか — 3つの実践例

① 医局・委員会議事録の自動化

- 録音データをNottaにアップロードするだけで、発言者識別・要約・アクション抽出が自動生成。

- ファイル共有まで含めて数分で完了します。

② 症例カンファレンスの教育記録

- 議論のプロセスをAI要約し、学生や研修医が後から内容を理解できる教育資源に。

③ 学会・講演・取材の同時通訳

- 海外講演をリアルタイム翻訳&文字化できるため、英語聴講時の理解補助にも有用。

🧠 医師の視点から見た意義 — “話し合い”を知識資産に変える

医療現場のコミュニケーションには、膨大な知見が含まれています。

しかし、それらは往々にして「記録されない知識」として消えていきます。NottaのAI要約と録音技術を使えば、会話=ナレッジとして再利用可能なデータへ変換できる。

これは単なる省力化ではなく、医療知の構造化と継承を意味します。

🏁まとめ — AIは「働き方」を変え、「医療知」を残す

- AI議事録ツールNottaの進化は、単なる効率化ではありません。

「聞く・話す・記録する」という行為を、知識の循環システムへと変える。 - その理念が、医療DXの核心であり、次世代の働き方改革の礎となるでしょう。

🔍 引用・参考

PR TIMES「AIボイスレコーダー『Notta Memo』Good Design Award 2025受賞」(2025年10月16日)

PR TIMES「Notta × Zenchord AIイヤホン『Zenchord 1』応援購入額1億円突破」(2025年7月4日)

Notta公式サイト https://www.notta.ai/

.jpeg)

🎖️Good Design Award 2025受賞:「Notta Memo」が示すハード×ソフトの融合

- 2025年10月、NottaはAIボイスレコーダー「Notta Memo」でグッドデザイン賞(Good Design Award 2025)を受賞しました(PR TIMES, 2025年10月16日)。

「高音質録音」と「名刺入れのような薄型デザイン」を両立した革新的AIレコーダー

〜録る・書き起こす・要約する〜をわずか数タップで完結

🧩 Notta Memoの特長

超薄型(約3.5mm)×スマートフォン装着型

名刺入れを思わせるデザインで、会議中でも目立たない自然な使用感。高感度マイク+骨伝導マイク搭載

周囲ノイズを抑え、遠隔会議や講演も明瞭に収音。AI要約・アクション抽出機能

録音後、自動で文字起こし→要点整理→アクションリスト化まで完了。

.jpeg)

🔊 もう一つの革新:「Zenchord 1」AIイヤホンが切り開く音声DX

- 同じくNottaが手掛けたAIイヤホン「Zenchord 1」(Zenchord社との共同開発)は、クラウドファンディングMakuakeで応援購入額1億円を突破(PR TIMES, 2025年7月4日)。

🎧「リアルタイム通訳」「議事録生成」「高音質録音」をすべて耳元で実現。

AIが“聞く”を“知識化”する新しい聴覚体験。

主なスペック

Bluetooth 6.0対応・オープンイヤー型

最大再生時間10時間(ケース併用30時間)

IPX4防水・USB-C充電

定価:26,980円(税込)

.jpeg)

✅執筆者情報

著者:小野 真平(日本医科大学 形成外科)

形成外科専門医。大学病院で教育・研究・運営に携わりながら、医療DXとAI活用の推進に注力。imedica.jp を通じて医療×テクノロジーの実践知を発信中。