はじめに

2025年9月、韓国・大邱で開催された第16回 韓日形成外科学会(KJPRS 2025)に参加しました。

今回の学会では、最新のAI同時翻訳システムであるFlittoが導入されており、実際に講演と座長を務める場面で使用することができました。

「AI翻訳機があれば国際学会での言語の壁は本当に超えられるのか?」

そのリアルな体験を、医療者視点でレビューします。

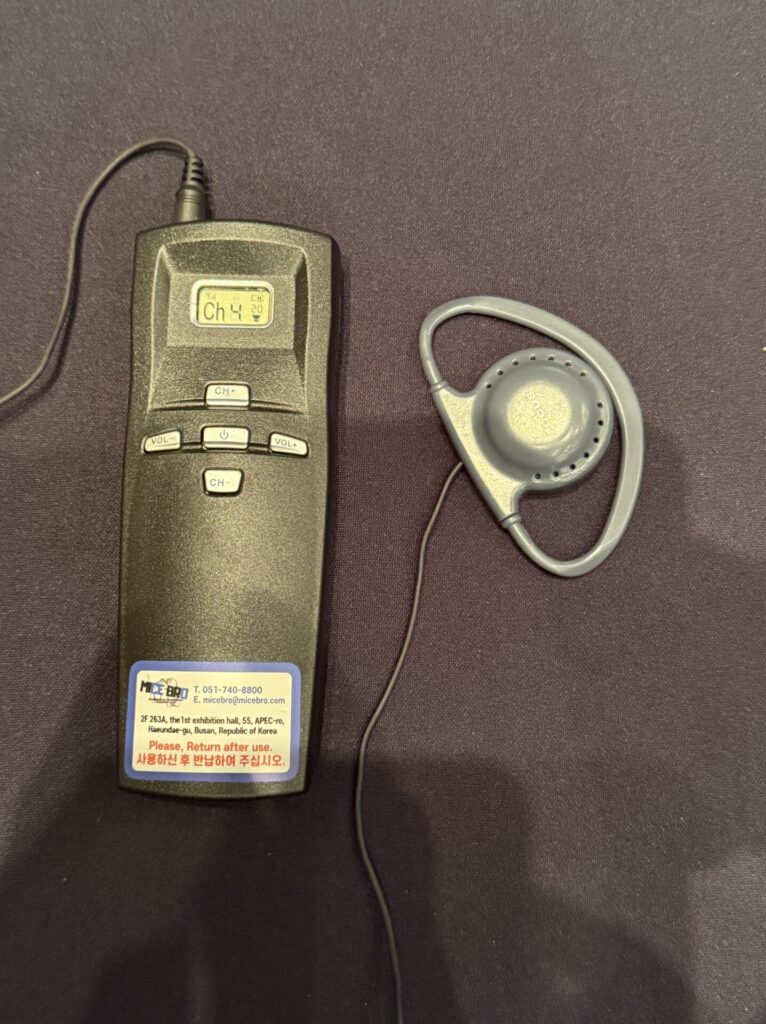

Flitto翻訳機用のレシーバーとイヤホン。リアルタイムで講演内容を複数言語に翻訳してくれる。

Flittoとは

Flittoは、韓国発のAI翻訳プラットフォームで、リアルタイムで複数言語を翻訳できるシステムです。

会場内ではタブレットやイヤホンを通じて、講演内容が韓国語⇔英語⇔日本語に翻訳され、表示・音声で確認できました。

実際に使ってみての感想

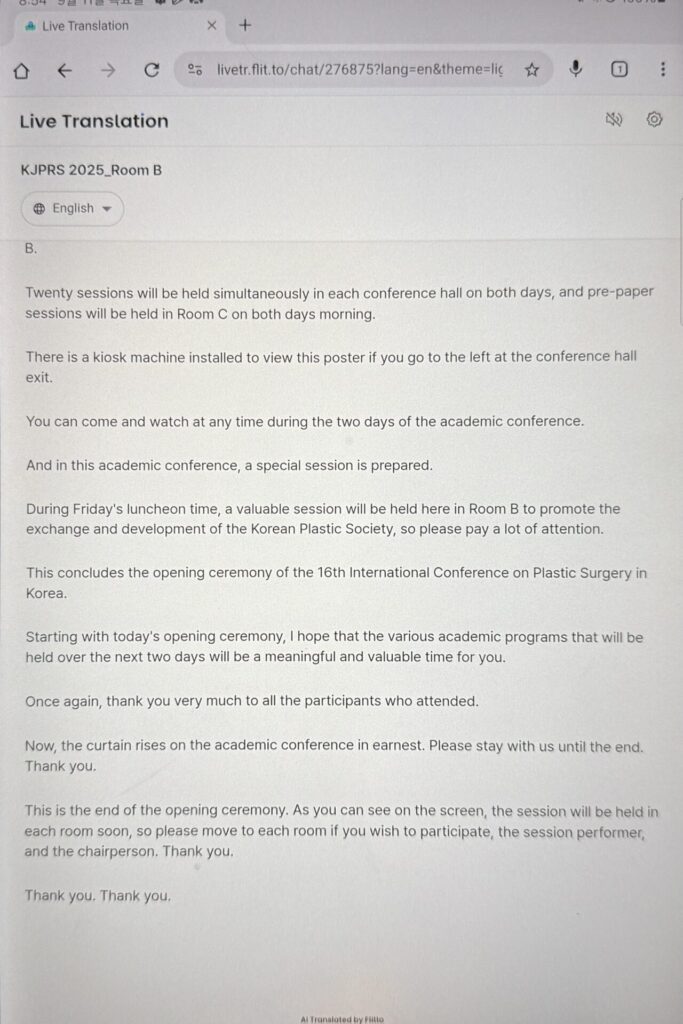

1. 言語は流暢、ただし10秒程度のタイムラグ

- Flittoの翻訳は非常に流暢で、日常会話レベルなら十分にスムーズ。

- しかし、約10秒程度のタイムラグがあり、スライド進行が早い場合は翻訳が追いつかず、「翻訳を聞いているとスライドが先に進んでしまう」という状況がありました。

- 座長として進行する際は、このタイムラグを計算して話す必要があります。

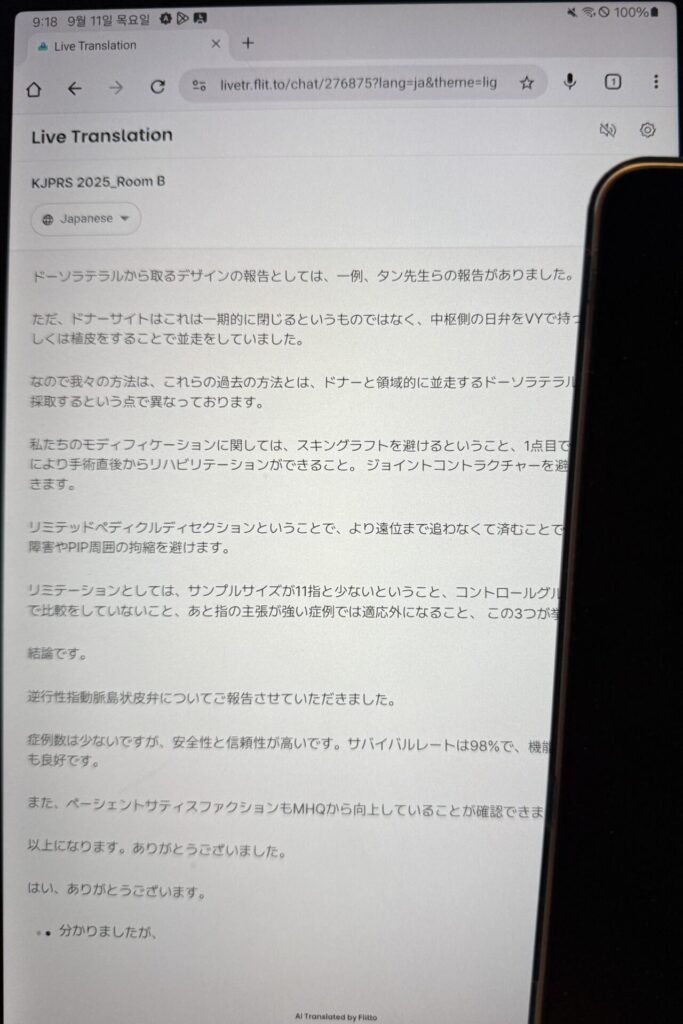

2. 専門用語で誤訳が増加

- 形成外科やマイクロサージャリーの専門用語になると、翻訳精度が下がり誤訳が目立ちました。

「reverse digital artery island flap」 → 「逆方向のデジタルアートリー島皮弁」など直訳気味

「lymphedema」 → 「リンパ液浮腫」と誤訳

- ポイント:

ゆっくり、はっきり話すと誤訳が減り、精度が向上することがわかりました。

.jpeg)

3. 座長としての難しさ:瞬時の言語判断が必要

- 会場からの質問者がイヤホンをつけない状態で韓国語で質問をすることがありました。この場合、座長は瞬時に、状況を理解して日本語ではなく英語に切り替えて話さないといけません。

- AI翻訳があるからといって完全に安心できるわけではなく、状況に応じた人間側の瞬発力も求められます。

- 学会での質疑応答時のルール(例:必ずイヤホンをつけるなど)が周知されるとより機能すると思いました。

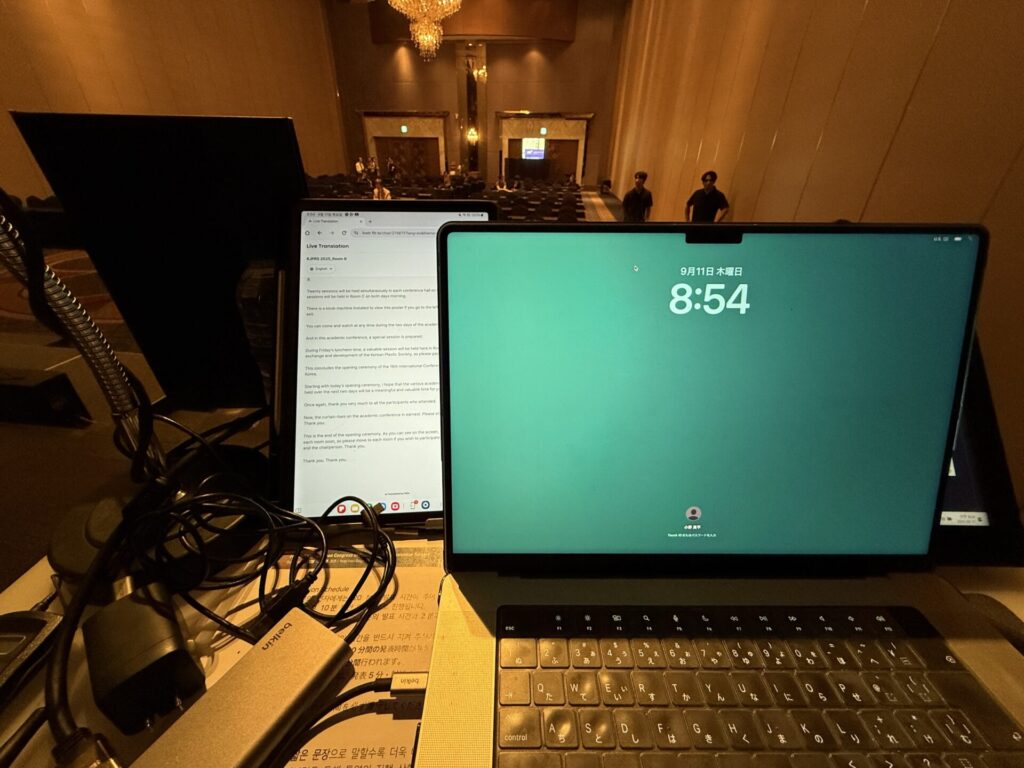

学会開始前の会場準備風景。AI翻訳システムの画面もステージ上で稼働していた。

Flittoによる英語へのリアルタイム翻訳画面。スムーズだが10秒程度のタイムラグがある。

発表内容が日本語に翻訳された画面。専門用語では誤訳も見られたが、概ね内容を理解できる精度。

Flittoのメリットと課題

メリット

国際学会での参加ハードルが大幅に低下

母語で議論できるため内容理解が深まる

発表・質疑応答に集中できる

課題

タイムラグが10秒程度発生

医学専門用語の誤訳率が高い

質疑応答では瞬時の判断力が必要

国際学会でのAI翻訳機の可能性

Flittoを使用して強く感じたのは、「AI翻訳は言語の壁を大きく下げる」ということです。

これまで英語力に不安があり国際学会をためらっていた医療者にとって、大きな味方になるツールといえます。

今後はAI翻訳精度がさらに向上すれば、「言語の違いを意識せずに議論できる国際学会」が実現する未来が見えてきました。

まとめ

Flittoを使用して講演・座長を務めたことで、AI翻訳の未来を肌で感じました。現時点では専門用語やタイムラグなど課題は残りますが、AI翻訳が国際学会のスタンダードになる日も近いでしょう。

医療者にとって、国際舞台での研究発表やネットワーク構築がより身近になることを期待しています。