Key Point Summary

指の切創では、神経断裂、腱断裂の有無をチェックする。 SW testと2PDをマスターする。 神経欠損がある場合は神経移植や神経再生誘導チューブを選択する。 神経再生誘導チューブは30mmまでの感覚神経の欠損にたいして有用である。

神経断裂の切断端を探すときは、健常部→瘢痕部(断裂部)に向かって剥離をすすめるとわかりやすい。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【概要】

- 各指に指神経は2本存在する(指神経は指動脈と伴走している。神経血管束と呼ばれる。)。

- "カッターで切った"などで神経断裂が生じると、断裂部以遠の感覚が消失(anesthesia)する(指神経は感覚神経であり、運動障害=麻痺は生じない。)

- 神経断裂を生じると断裂部より遠位は組織学的に変性をきたす。これをワーラー変性と呼ぶ。

指の切創や挫創でも、指の感覚と動き(FDS test、FDP test)は必ずチェックする。初診時における深部損傷の見逃しは、医師-患者間の信頼関係が崩れ、治療成績も不良になることが多い。

.jpeg)

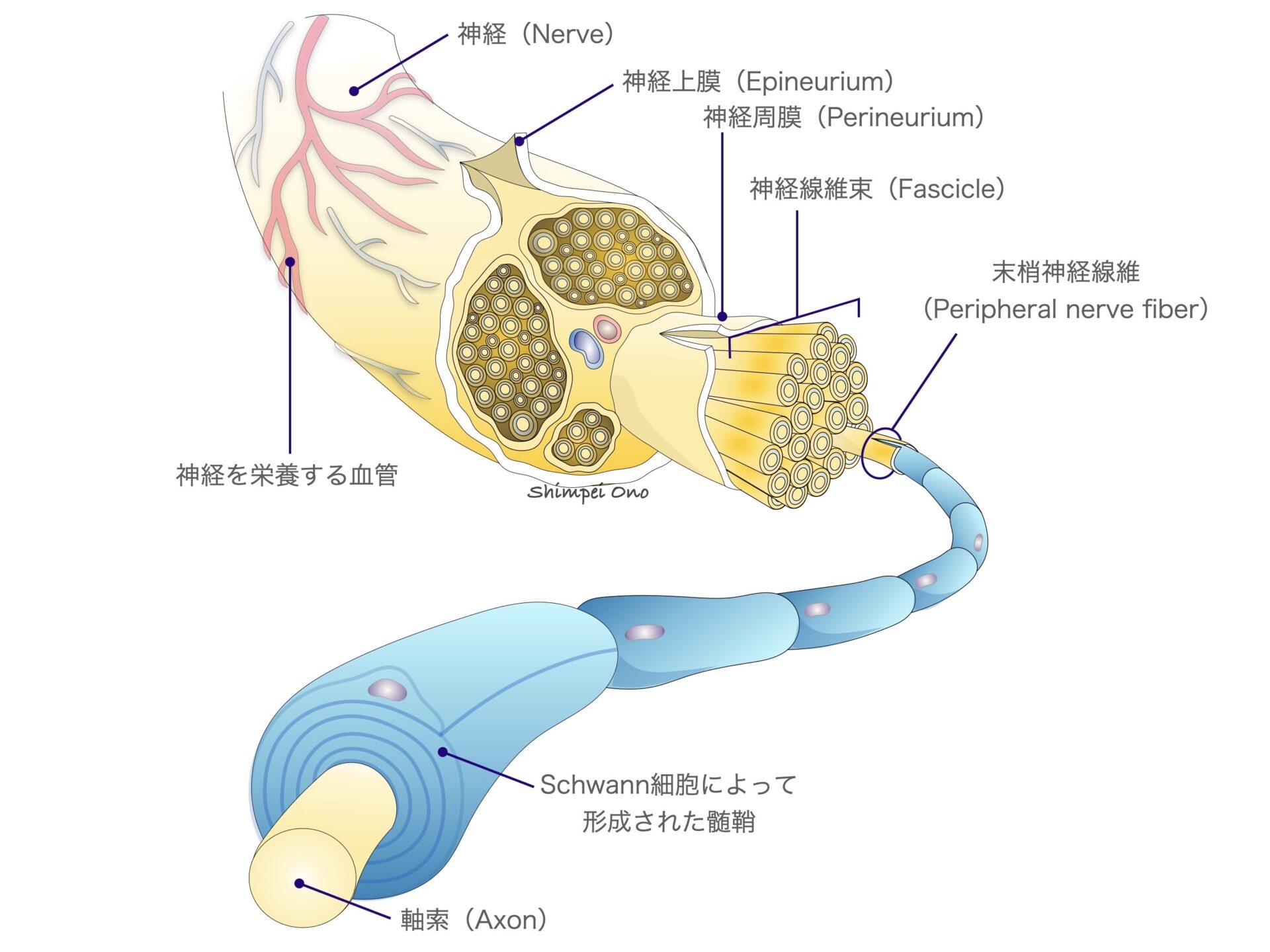

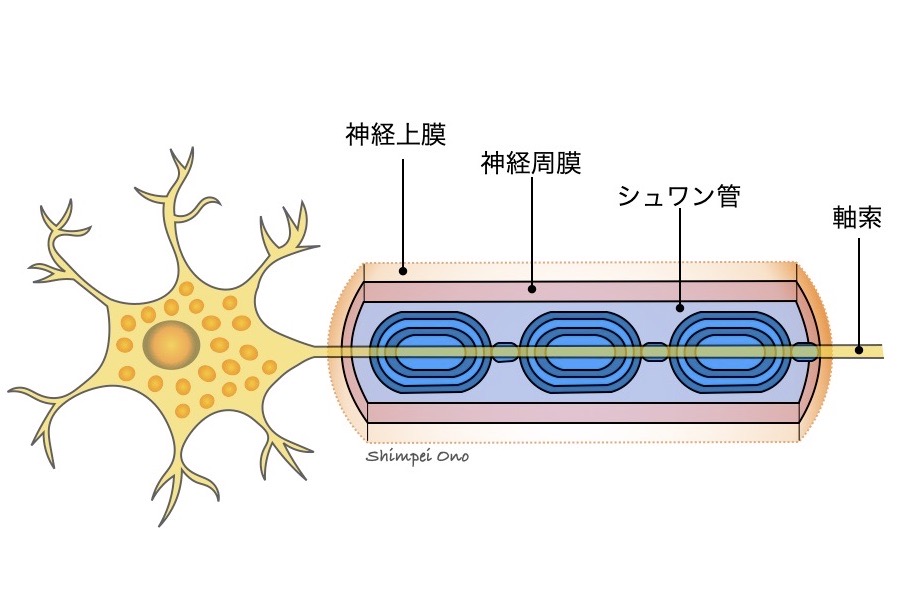

【解剖】

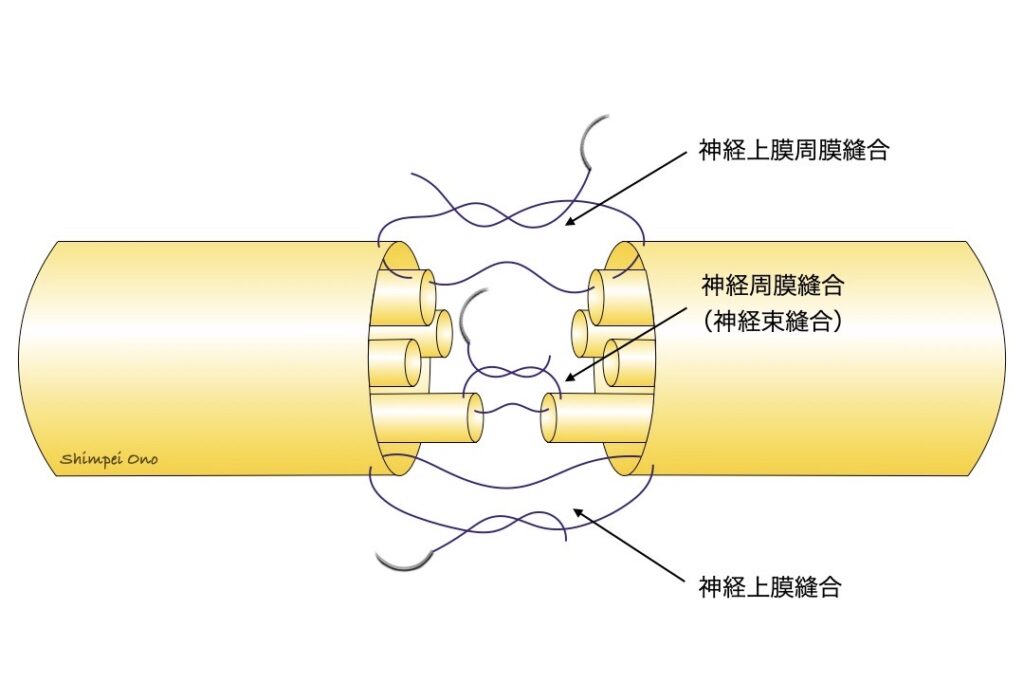

- 末梢神経の解剖学的構造:末梢神経の最小単位は神経軸索(axon)である。

- 神経軸索が数千本束ねられて神経周膜(perineurium)で包まれたものを神経束(funiculus)と呼ぶ。

- さらに神経束は1〜数本単位で束ねられて神経上(外)膜(epineurium)で囲まれて末梢神経を構成している。

末梢神経の構造

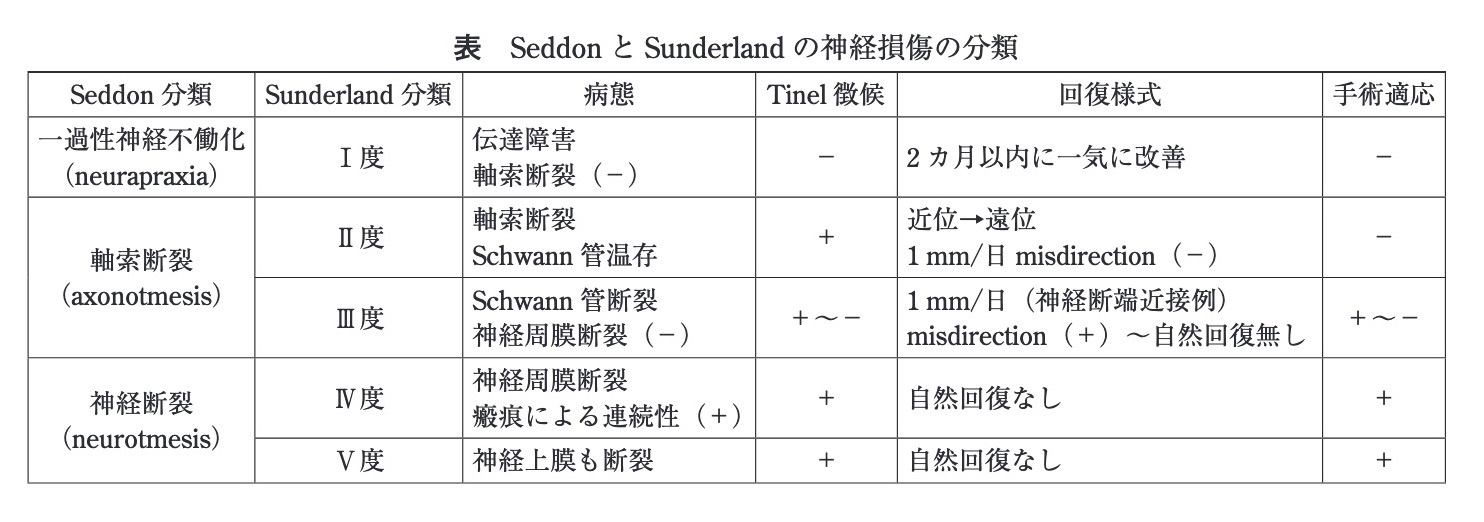

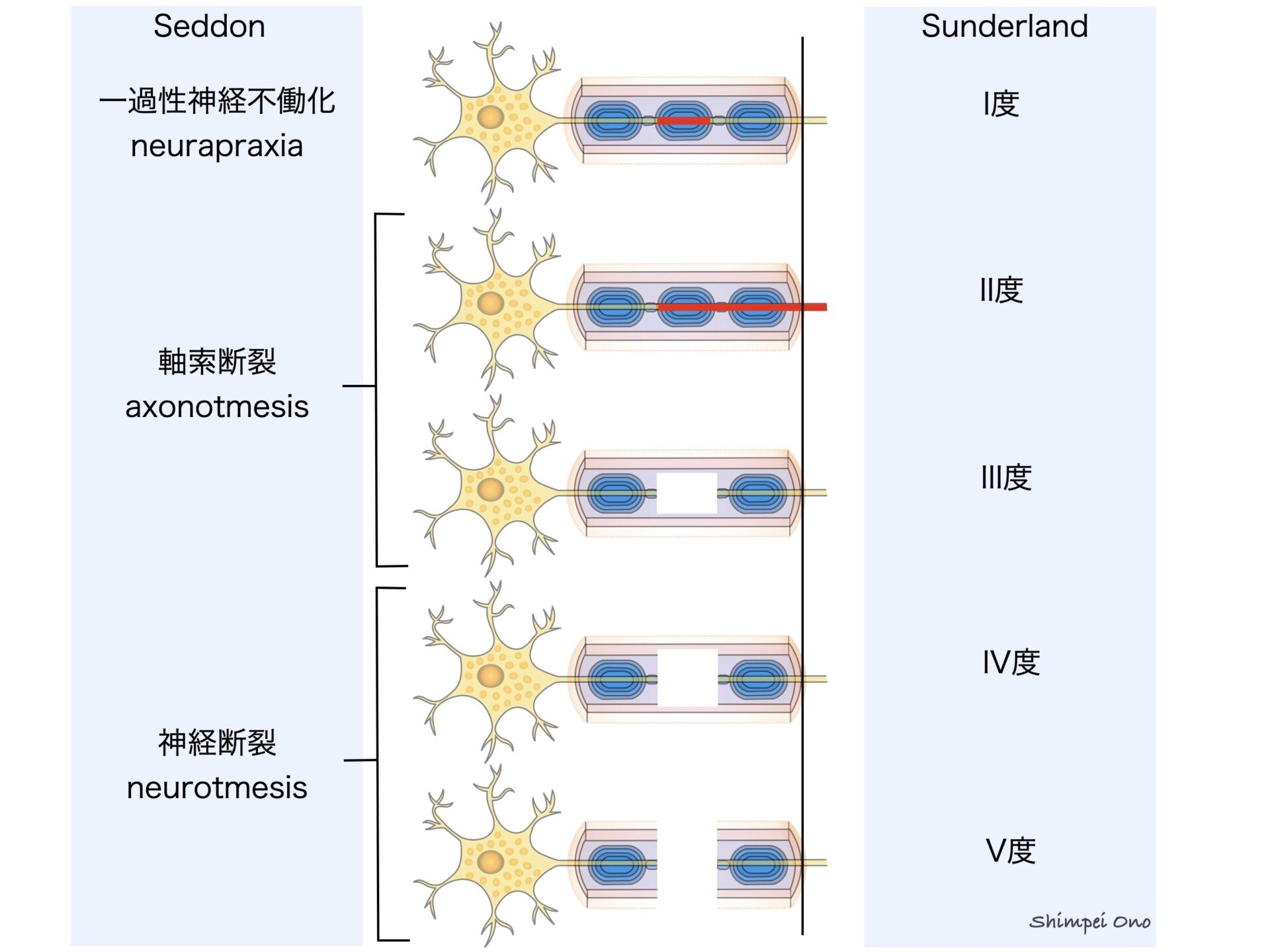

【分類】

- 末梢神経損傷の分類には、以前はSeddon分類が使用されていたが、現在は、Sunderlandの5段階の分類が使用されることが多い。

- いわゆる鋭利な刃物による刺創や切創に麻痺を伴う場合は、神経上膜が断裂し連続性が断たれた神経損傷(=神経断裂)であり、Sunderlandの5度に相当する。

SeddonとSunderlandの神経損傷の分類

金谷文則: 末梢神経損傷の治療. Jpn J Rehabil Med 2014;51:52-60 より引用・一部改変

SeddonとSunderlandの神経損傷の分類

【感覚検査】

- 密度検査:2点識別覚=2PD(触覚受容体の密度を検査)

- Semmes-Weinstein test(触覚受容体の閾値を検査)

- 感覚障害の種類:

①感覚低下(感覚鈍麻:hypesthesia、感覚脱失:anesthesia) ②錯感覚(本来とは異なった感覚として認識されることであり、不快を伴わない:paresthesia) ③異常感覚(自発性または誘発性に生じる不快なジンジン・ピリピリとした感覚:dysesthesia) ④感覚過敏(刺激に対する感受性の亢進:hyperesthesia) ⑤疼痛(neuralgia)

2点識別覚(2-PD)。

患者に目を閉じてもらい、2点で指尖部を押して、1点に感じるか、2点に感じるか聞く。

2点識別の値が小さいほど敏感である。

2点識別計を指の長軸と平行に指腹に置く。約3秒間、5㎜程度から開始し、1点あるいは2点を皮膚蒼白部(blanch)を作らない程度の圧で指腹に押しあてる。

Semmes-Weinstein monofilaments test = SWテスト。

Semmes-Weinstein monofilaments test = SWテスト。触ったことがわかったら患者に合図をするように伝える。

患者に目を閉じてもらい、フィラメントがたわむまで皮膚を垂直におし、戻す。

細いフィラメントから太いフィラメントへと移行しながら検査する。

太さの異なるフィラメントで刺激して、感じることのできた番号に応じて、指定された色(緑:触覚正常、青:触覚低下、 紫:防御知覚低下、赤:防御知覚脱失、 赤・黒斜線:測定不能)でマッピングする。

SW test、2PDの記載例。

SW test、2PDの記載例。

Step by Step

■ Step 1

- 本症例では全身麻酔、上肢タニケット駆血下にて手術をおこなった。

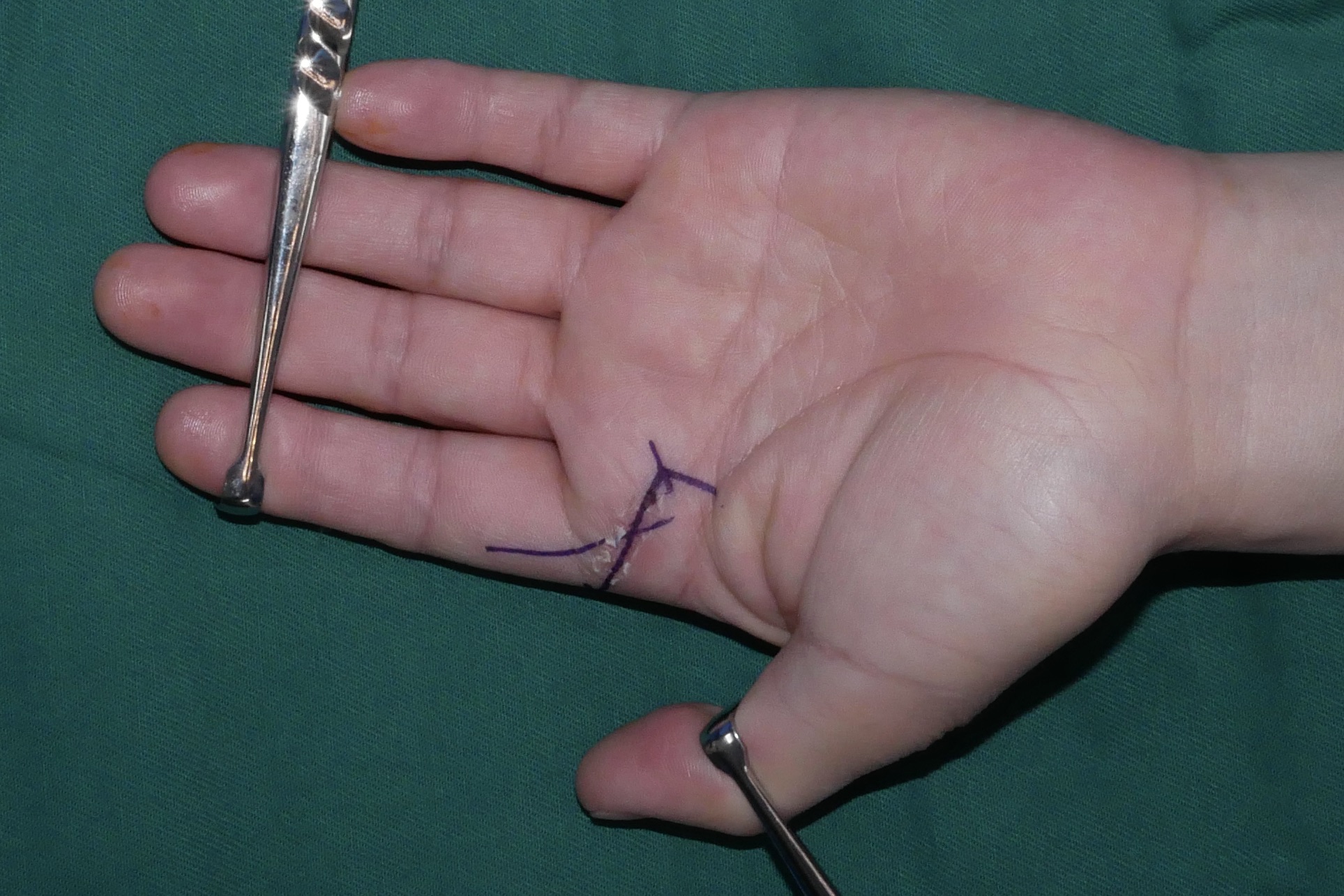

- 皮膚切開線を作図する。

局所麻酔で神経縫合は、できなくはないが、無血野での手術をオススメする。つまり、上肢タニケットを併用した手術が望ましく、そのために伝達麻酔 or 全身麻酔を選択する。

腕神経叢ブロックを併用すると、術中のタニケットペインが生じず浅麻酔で管理が可能であり、また術後の痛みが最小限で済む。

皮膚切開線は受傷時の傷を利用し、中枢と末梢側にそれぞれ展開する。皮膚切開線は側正中線に沿わせるか、皮線(クリーセ)をまたぐ時は向きを変えるようにする。Zig-zagの皮膚切開線は中枢側は手根管に向かうように作図する。

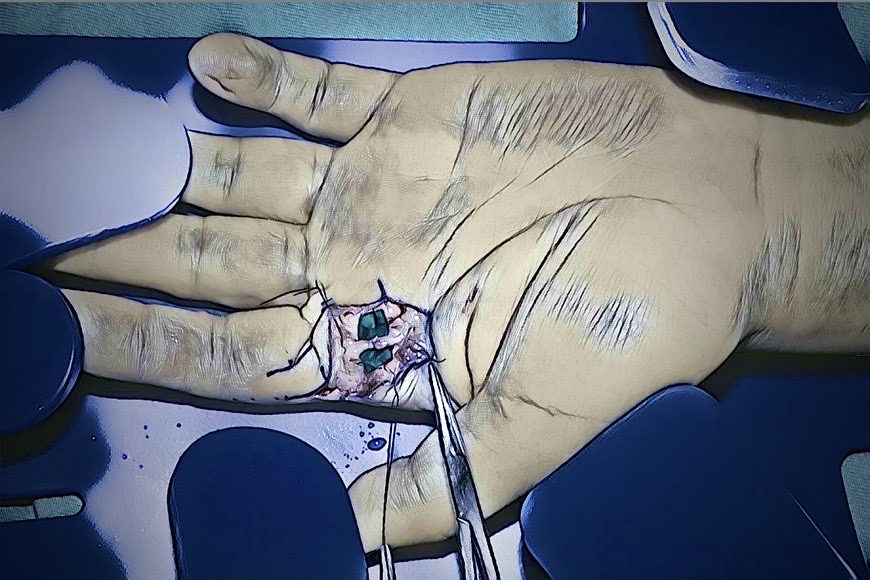

皮膚切開線を作図。神経の走行が想定される位置もマーキングしている。

.jpeg)

■ Step 2

- 15番メスで皮膚切開し、深部の神経断裂部を露出させる。

手術操作は剪刀で鈍的に剥がす操作を最小限にし、メスで鋭的に剥離し、atraumaticな操作を心がける。

神経断裂の新鮮例では神経断端をすぐに確認できることが多いが、陳旧例では断裂部が瘢痕に巻き込まれており神経断端の同定が困難なことがある。この場合、損傷部から少し離れた健常部から神経断端を追うと見つけやすい。

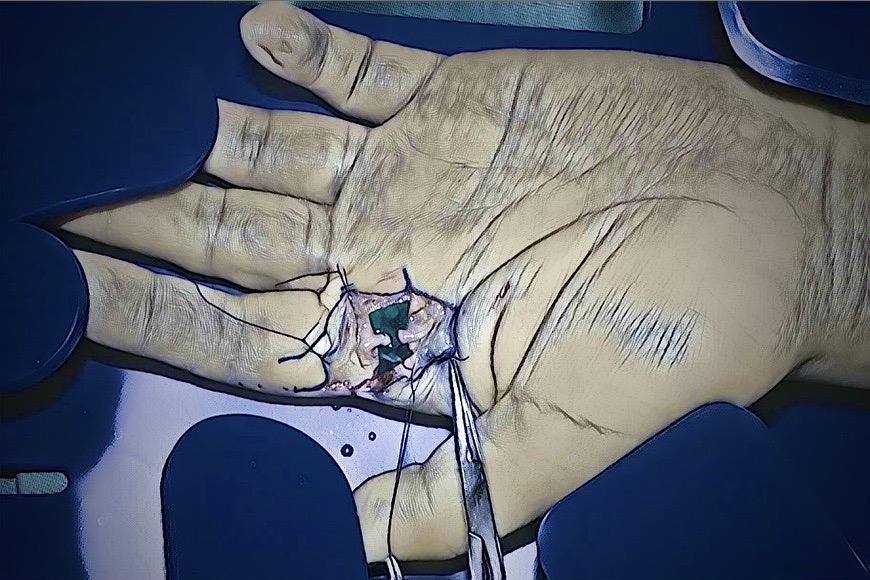

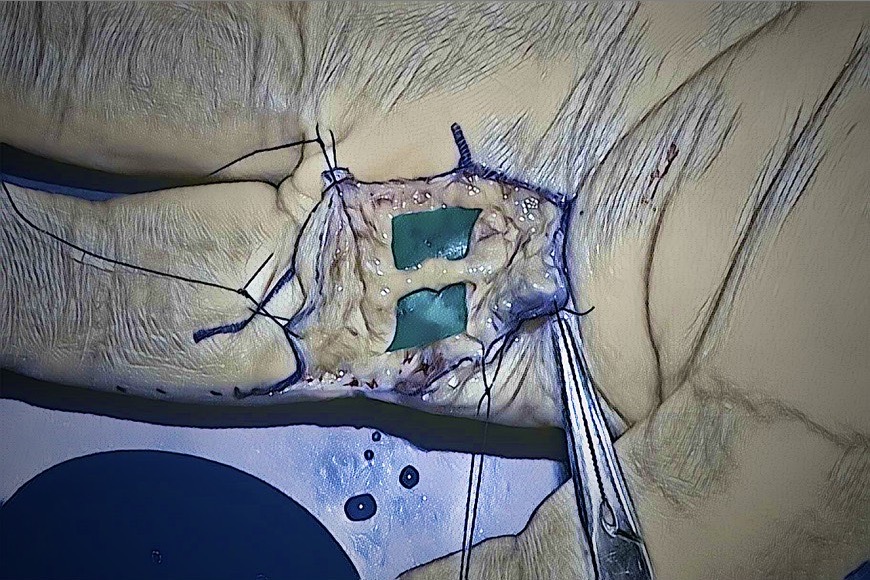

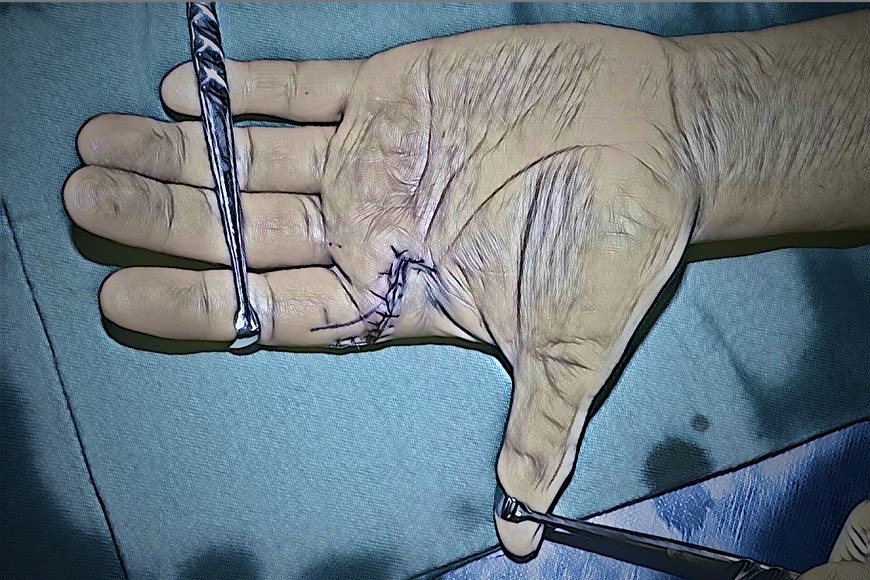

左示指の橈側指神経の断裂を確認した。

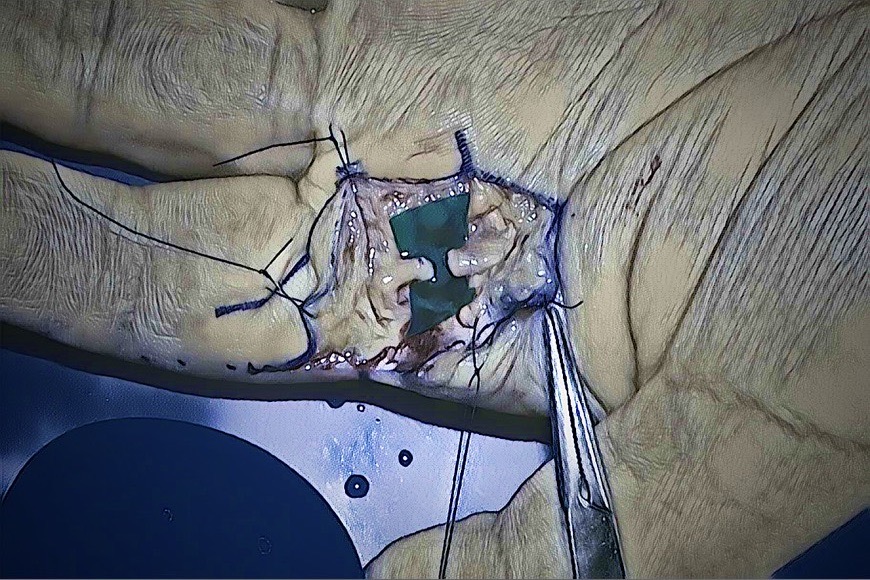

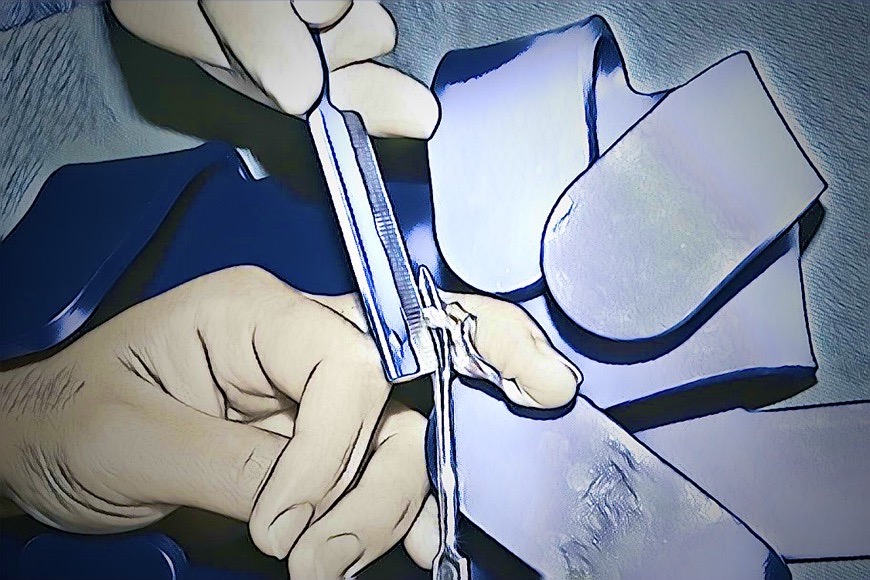

■ Step 3 神経断端の処理

- 神経縫合の直前に、神経断端をカミソリを用いて新鮮化する。端々縫合のほうが神経移植を介するよりも成績が優れているため、原則は神経縫合を試みる。

神経断端のデブリドマンをする際に剪刀で切ると挫滅をするため、カミソリを選択する。メスでは意外と切れない。

神経断端の新鮮化にはカミソリがよい。

■ Step 4 神経縫合

- 顕微鏡下に神経縫合をする。神経の太さにもよるがこの位置の指神経であれば10-0ナイロンを4〜6針ほどかける。

神経欠損(ギャップ)がある場合:手部において1cm以上、前腕において2cm以上(いずれも隣接関節を伸展位にして計測)のギャップがある場合は神経移植を選択したほうが安全である。

神経縫合の際には、神経の断端同士を正しく合わせ、過誤支配(misdirection)を最小限にすることが良好な知覚回復のために重要である。具体的には、顕微鏡下にて、切断端面の神経束配列(funicular pattern)を確認して神経束同士が一致するようにあわせる(神経地図を合わせる、という言い方をすることもある)。また、神経上膜上の血管の位置を確認し、断裂端同士が回旋間違いをしないようにする。

【神経縫合の縫合方法】

(1) 神経線維束縫合(funicular suture):神経束を1本1本縫合する方法で理想的に思えるが、縫合部の瘢痕化を強めるだけで上膜縫合と差がないという報告もあり、あまり行われていない。

(2) 神経上膜縫合(epineurial suture):神経上膜のみ糸を欠けて縫合する。神経束同士を合致させるのは難しい。

(3) 神経周膜上膜縫合(epiperineurial suture):神経上膜に通したとのと同じ糸を神経束の周膜にもかけて神経断端を縫合する。上膜縫合よりも神経束同士のずれは減る可能性がある。

※ 一般的には神経上膜縫合と神経周膜上膜縫合が選択される。

神経縫合では、2〜10数μmの神経軸索を1本1本全て正確に接合することは不可能であり、間違った方向へ神経軸索が再生することがある。これを過誤支配(misdirection)と呼ぶ。

神経縫合の縫合法

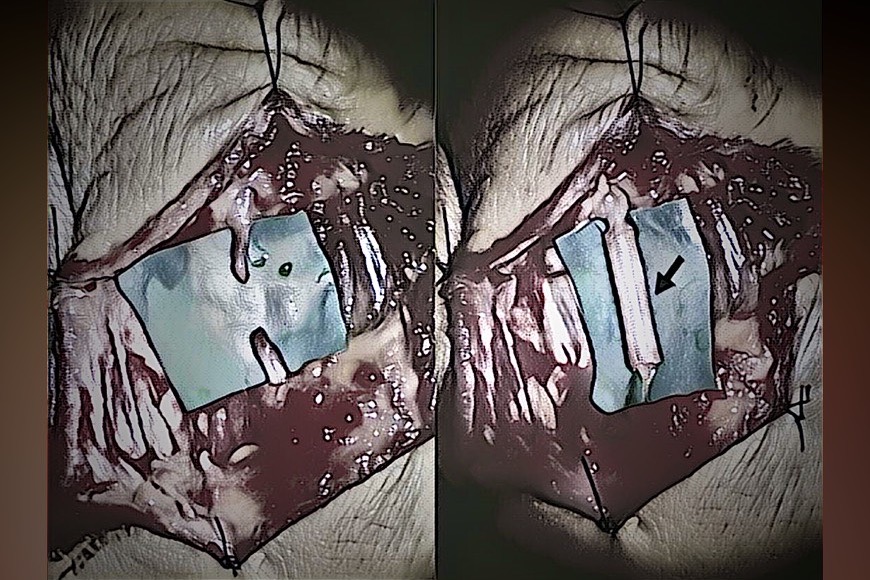

【神経欠損に対する神経再生誘導チューブ】

- 神経欠損が大きい場合は神経移植が必要になる。従来は自家神経を採取していたが、近年、神経再生誘導チューブ(吸収性の素材であるPolyglycolic Acid製チューブの内腔にコラーゲンが充填されたもの)を使用することで、ドナーの犠牲なく神経欠損の治療が可能となった

- 現時点では約30mmまでの感覚神経の欠損に有用であることがわかっている。

黒矢印:神経再生誘導チューブ。指神経だとサイズ2.0ぐらいがちょうどよい。

■ Step 5

- 皮膚縫合 5−0ナイロン

- ゲンタシン軟膏、ガーゼ、包帯

- 手背側から手指が伸展位に保てるようにシーネ(オルソグラス3号)をあてがう。

創縁がinvertしないように時々垂直マットレスをいれながら縫合する。

■ アウトカム

- 神経断裂の外科的治療において、端々縫合のほうが神経移植よりも成績がよい。ただし、緊張が強すぎる端々縫合では神経移植のほうが成績がよい。

- ちなみに運動神経の場合(例:前腕レベルで正中・尺骨・橈骨神経が断裂した場合など)、神経断裂により筋は2〜3ヶ月で50%、1年で20〜30%に萎縮し、非可逆的となる。そのため、早期神経縫合が望ましい。

- 神経再支配までの筋電気刺激は有用である。神経断裂より1年以上経過した例や神経縫合しても筋の回復が見込めない例では腱移行術の適応となる。

■ 術後ケア

- 神経欠損がなく、神経縫合部の緊張が強くなければ通常の創管理のみでよい。神経縫合部の緊張が強い場合は、縫合部の緊張を緩めるように関節を軽度屈曲位置に保つシーネを併用し、術後1〜2週間程度から徐々に解除する。

- 手術当日:患手はシーネの上からストッキネットをかぶせて点滴棒などで挙上する。その際に、肘周りを枕などで固めておくと安定する。

- 手術当日:肘周りをを保冷材で2〜3時間程度冷却する。

- 手術翌日から手指の洗浄可、手指の自動運動可(むしろ浮腫の予防のために骨間筋を動かした方が良い)、夜間は屈曲拘縮予防のために手指を伸展位に保つ。前述の背側スプリントを使用する。

- 神経縫合後の軸索の再生速度は1日1mm程度である。Tinel signで軸索伸長の位置を把握する。

- 知覚再教育:神経が伸長してくるとその領域のparesthesia(ビリビリ感)を感じるようになる。不快に感じると手を使用しなくなってしまうため、あえて刺激を与える(マッサージしたり、ザラザラ・ツルツルしたものを触る)ことでビリビリ感になれるようにする。

■ 処方箋

- セファゾリンNa点滴静注用1gバック 1日3回静注 3日間

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ゲンタシン軟膏10g 1本 1日1回処置時に外用

■ コスト

■ 長期経過

- 2PDやSW testで感覚の回復を客観的に評価する習慣をつける。

術後1年半

術後1年半