Key Point Summary

Thenar flap(母指球皮弁)は、指掌側(通常は指尖指腹部)の皮膚欠損を手掌部(特に母指球部)の皮膚を遠隔皮弁として挙上し、欠損を被覆する手術法である。 皮弁採取部は単純縫縮することが多いが、縫縮が困難な場合は植皮を要することもある。 手術は2回要し、初回手術から2週後に、皮弁の切り離し術をおこなうことが多い。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【Thenar flap】

- 中〜環指の指掌側(通常は指尖指腹部)の皮膚欠損を手掌部(特に母指球部)の皮膚を遠隔皮弁として挙上し、欠損を被覆する手術法である。

- 皮弁採取部は単純縫縮することが多いが、縫縮が困難な場合は植皮をすることもある。

- 手術は2回要する。皮弁の切り離し術は初回手術から2週後におこなうことが多い。

.jpeg)

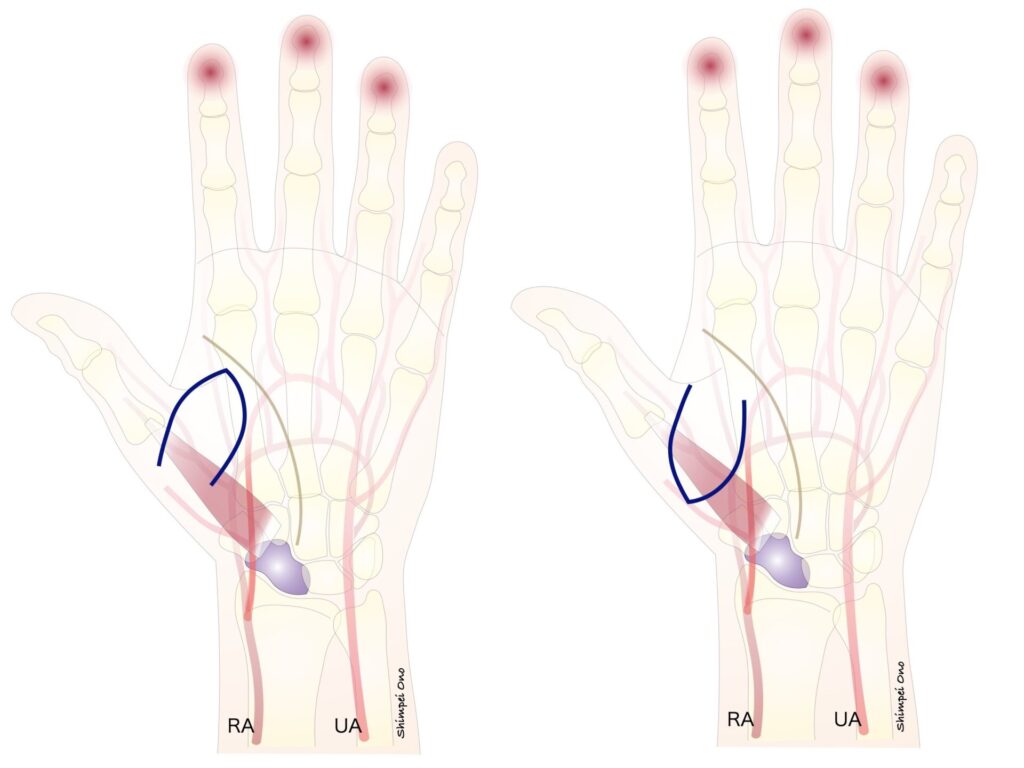

- 母指基部掌側に下図のように遠位茎 or 近位茎で作図することが多い。皮弁血行はrandom-patternであり、茎部の幅(皮弁の短軸)を1とした際に、皮弁の長軸は2までは少なくとも生着可能である。

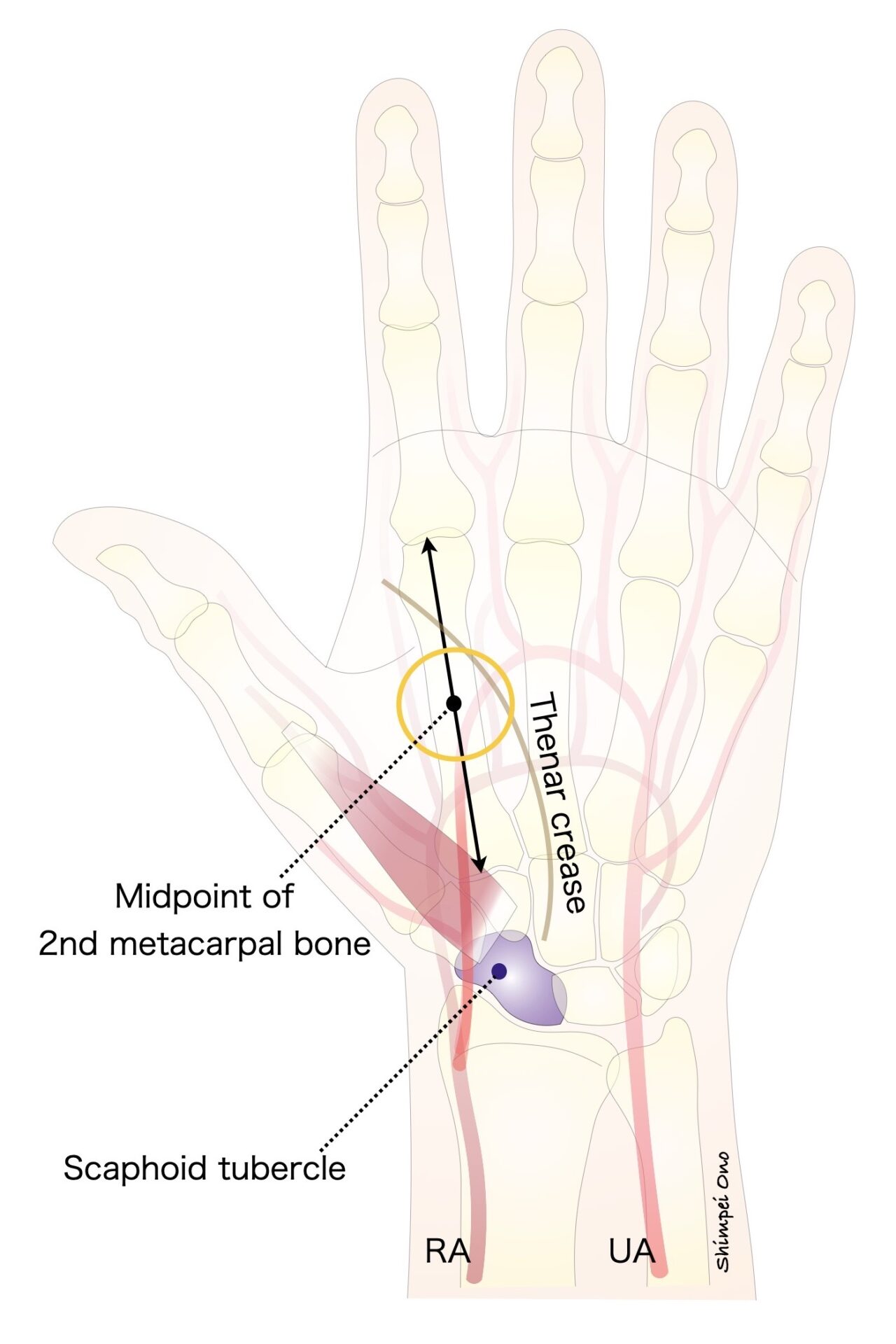

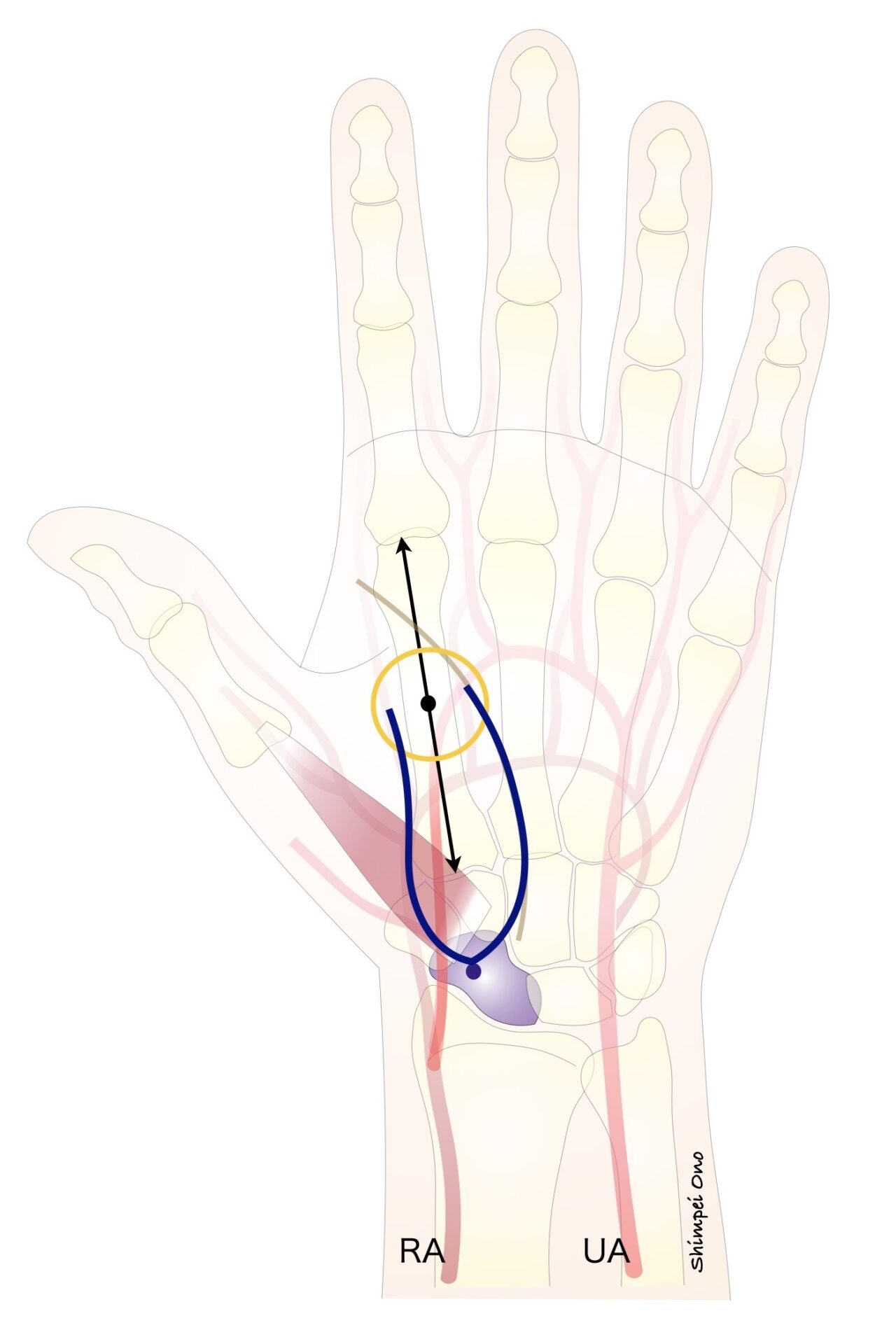

- 本稿では、日本医科大学形成外科で頻用しているthenar flapのデザインの工夫を紹介する。第2中手骨の中点を中心にした直径2cmの円内に皮膚穿通枝が必ず1本入っており、手掌部の皮膚血流において重要な役割を担っている(radial mid-palmar flapの栄養血管である)。この円を皮弁茎に含み、母指球皮線(thenar crease)のすぐ尺側に下図のような皮膚茎皮弁を作図する。皮弁幅はピンチテストで単純縫縮が可能な2〜2.5cm以内とし、皮弁先端は舟状骨結節をこえないようにする。比較的大きな皮弁が挙上可能であり、血行も安定している。また術後瘢痕がthenar creaseに一致するためきれいである。

Step by Step

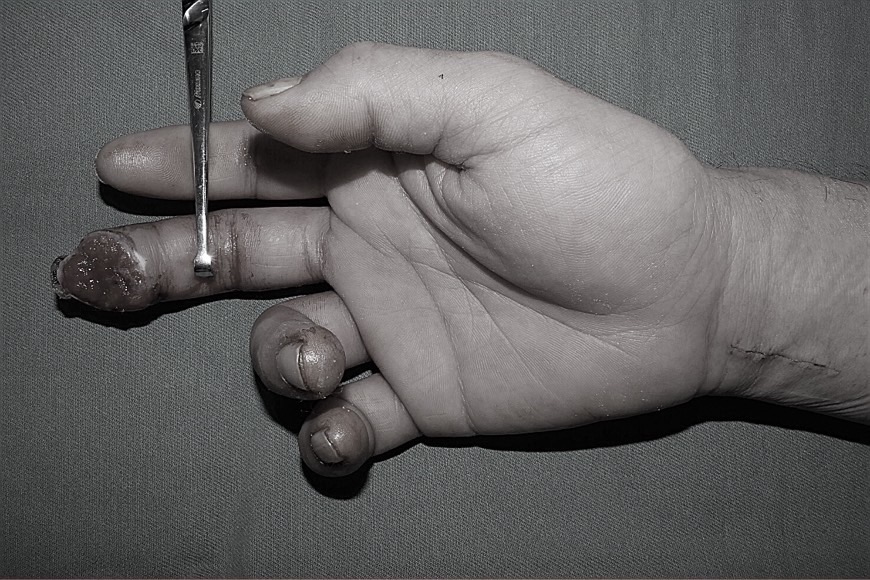

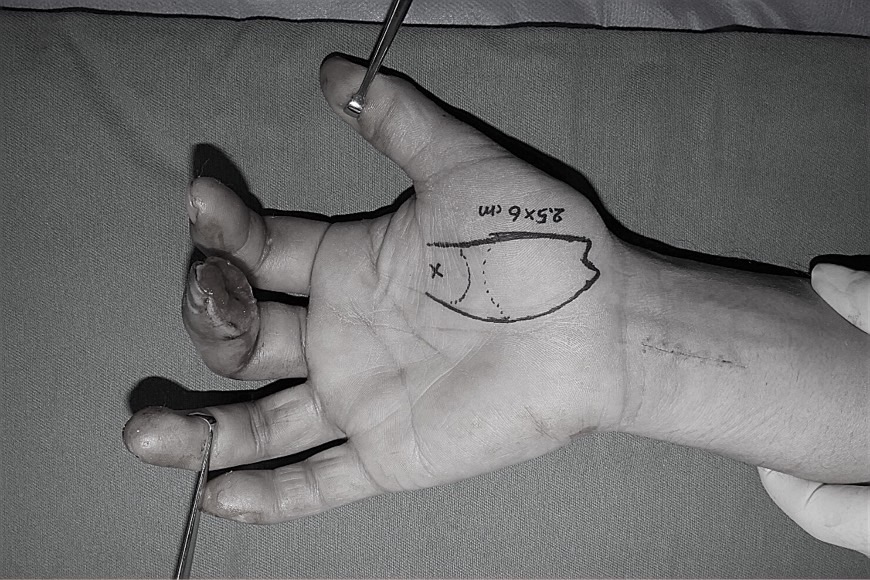

右中指の指尖指腹部の斜め切断である。

■ Step 1

- 本皮弁は、指尖指腹部全体(DIP以遠・掌側)の大きな欠損によい適応である。

- 下図のように遠位茎のU字型皮弁を作図する。

母指球に挫滅や外傷歴がある症例にたいしては、本皮弁は適応外である。

皮弁の幅はピンチテストで決定する。2.5cmをこえないほうがよい。

■ Step 2

- 手術は伝達麻酔 (or 全身麻酔)下、上肢タニケット駆血下でおこなうのが望ましい。

肉眼での手術はオススメしない。ルーペを使用しての手術が望ましい。

■ Step 3

- 最初に、欠損の創縁を15番メスで新鮮化し、創面のバイオフィルムを鋭匙で除去する。

- 生理食塩水で洗浄する。

遠隔皮弁では、切り離しまでの2週間で、欠損(移植床)-皮弁間の良好な血行再開が求められる。欠損の創縁と皮弁辺縁を縫合するが、adaptationが不良な部分があると、切り離し後の皮弁壊死が生じる。

.jpeg)

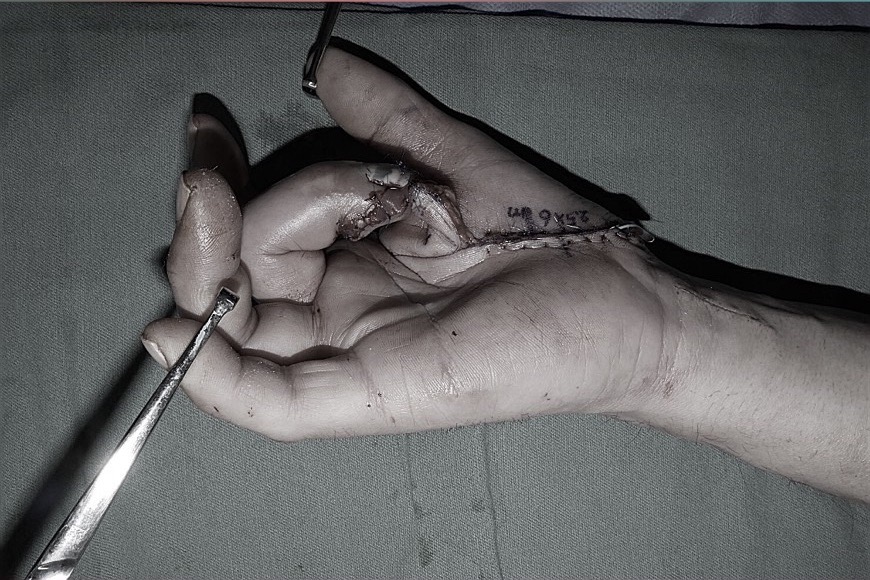

■ Step 4

- 15番メスで、皮弁を挙上する。

- 母子球筋膜ごと皮弁を挙上する。皮弁を中枢側→末梢側に向かって挙上すると、母指球筋の遠位(母指内転筋の遠位)の脂肪織内から皮弁にむかって起ち上がる複数の皮膚穿通枝を確認することができる。

皮膚穿通枝の周囲は剥離する必要はなく、周囲の脂肪組織も温存する。

皮弁採取部の橈側が母指球筋、尺側の白い部分は手掌腱膜である。皮弁は手掌腱膜上で挙上する。

■ Step 5

- 皮弁採取部を5−0ナイロンで一期的に単純縫縮する。

- 縫合層の中枢側にドレーンを留置する(術後に患肢を挙上するため)。

.jpeg)

■ Step 6

- 中指を屈曲位で保持し、皮弁を5−0ナイロンで縫着する。

縫着すると形が崩れたり血流が悪くなる部分は無理に縫縮せずに人工真皮を併用するとよい。

.jpeg)

■ Step 8

- 背側からシーネ外固定する。この際、MP関節を屈曲位に保持できるようにし、thenar flapと指が外れないようにする。

- ストッキネットと点滴棒を用いて挙上する。

- ベッド上では肘周りを枕で固定し、保冷材で冷却する。

全身麻酔の場合、抜管時に患者が無意識に指を動かして、縫着した皮弁が剥がれてしまうリスクがある。全身麻酔であっても腕神経叢ブロックを併用したほうがよい。

手指の皮弁において、術後の挙上と冷却はとても重要である。術後1〜3日の浮腫に皮弁が耐えれるかが勝負の分かれ目となる。

■ 術後

- 患部の安静、冷却、挙上を徹底する。

- 術翌日に、ドレッシングをはずして、皮弁血流が問題ないかを確認する。

- 術後3日目から、泡石鹸、シャワー or 水道水洗浄、フィブラストスプレー、ゲンタシン軟膏処置を開始する。創縁の血餅や浸出液を洗い流し、創治癒を促すことが重要である。

- 術後2週間で皮弁の切り離しをする。局所麻酔(指ブロック)下でも手術可能であるが、患指だけでなく手掌部も処置を要するため、伝達麻酔や全身麻酔下のほうが望ましい。

- 切り離し後は、日中はフリーとする。日中、2〜3時間に1回のPIP関節の自動運動、他動運動を推奨する。夜間は、アルフェンスシーネでPIP関節を伸展位に保つ。

- 上皮化が完了したら夜間のエクラープラスター(ステロイドテープ)の貼付を1〜3ヶ月継続する。

■ 処方箋

- セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 1日3回 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- フィブラストスプレー1本

- ゲンタシン軟膏 10g 1本 or プロスタンディン軟膏30g 1本

■ コスト

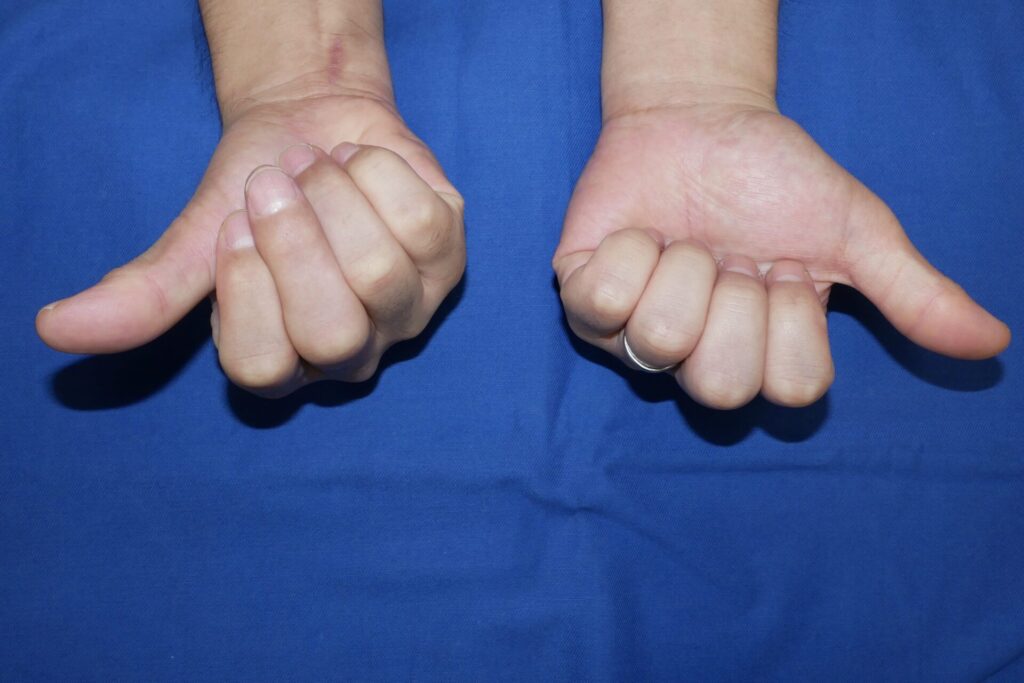

■ 長期経過

- 術後7ヶ月

再建部(右中指)の色や質感は優れている。皮弁採取部の瘢痕も目立ちづらい。

本症例では諸事情により切り離しまでに3〜4週要した。患側手指の拘縮が残存している。

■ 関連記事