Key Point Summary

粉瘤に炎症が生じた状態を炎症性粉瘤と呼ぶ。 炎症性粉瘤は、切開排膿 or ステロイド注射で炎症を沈静化させる。 炎症が沈静化してから1ヶ月以上あけて根治術(=嚢腫を摘出)を計画する。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【概念】

・粉瘤に炎症が生じた状態を炎症性粉瘤と呼ぶ。

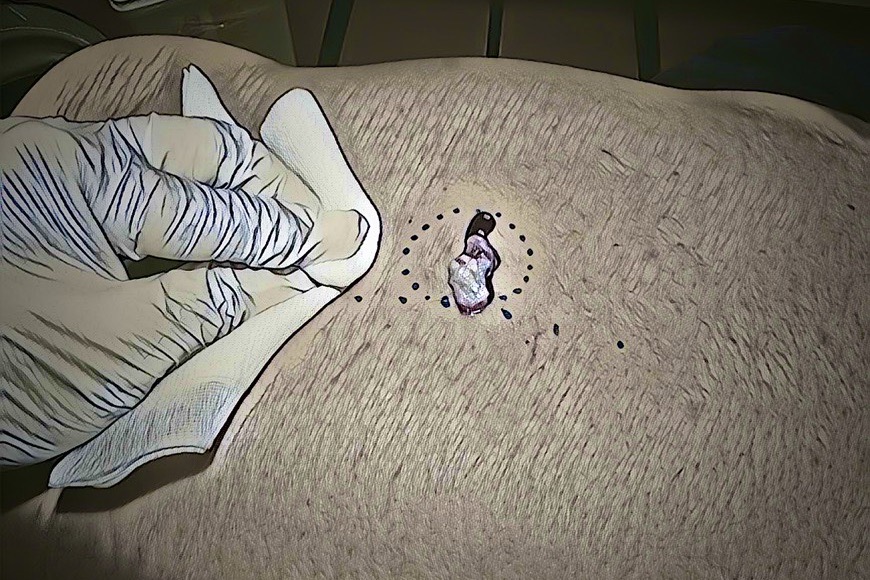

背部の炎症性粉瘤

■ 粉瘤のライフサイクル

- 多くの粉瘤は膨らみだけで炎症のない「1. 定常期」にある。

- これに軽度の炎症が生じると嚢腫が腫脹し、急激に増し始め、発赤や周囲の紅斑を伴うようになる(2. 炎症期)。

- 炎症がさらに増すと嚢腫内に膿性の液体が貯留し波動を触れ、さらに周囲に蜂窩織炎を疑わせるような発赤・腫脹を伴う(3. 感染・腫脹期)。

- そして腫脹が限界に達すると嚢腫壁が破裂して内容物が排出される(4. 破裂期)。

- 排出が終わると感染が沈静化し「5.治癒期」に至る。

粉瘤のライフスタイル

(引用元:大阪医療センター皮膚科 爲政大幾先生: http://medical.radionikkei.jp/maruho_hifuka/maruho_hifuka_pdf/maruho_hifuka-151224.pdf)

■ ライフサイクルごとの治療方針

- 定常期:急がないがどこかで外科的に摘出

- 炎症期:ステロイドの嚢腫内注入

- 感染・腫脹期:切開排膿、内容除去(抗生剤投与の有効性は?)

- 破裂期:洗浄処置して治癒期に

- 治癒期:根治術をおこない再発を予防する

- 粉瘤に炎症が生じる原因には諸説あるが、外的刺激により嚢腫壁が破裂することにより生じるとする説が優勢である。

- つまり、嚢腫壁が破綻し、嚢腫内の角質が真皮側に露出することによって生じる異物反応が主体で、感染は二次的と考えられている。

- そのため、「2.炎症期」では嚢腫内ステロイド注射、感染を合併した「3.感染・腫脹期」では切開排膿が選択される。炎症性粉瘤は真の感染症ではないため、抗生剤は不要とする意見もある。

ステロイドの注入部位:嚢腫外(嚢腫周囲)に注射すると脂肪萎縮が生じるため、嚢腫内に少量の注入がよい。ステロイド注入量に関するエビデンスはないが10mg程度が目安と考える。

Step by Step

■ Step 1

- 臨床所見から粉瘤のライフサイクルを判定する。

外観では炎症が乏しいが、すでに波動を触れ圧痛を認めたため「3.感染・腫脹期」と判断した。

■ Step 2

- 皮膚切開線(青の実線)を作図する。

将来的に治癒期に至り根治術をすることを念頭に、皮膚切開線の方向を決める。今回はRSTLに沿った切開線とした。

皮膚切開は小さすぎるとドレナージが効かないので、切開するのであれば最低1cm以上は開放した方が良い。

■ Step 3

- 1%Eキシロカイン10ccで局所浸潤麻酔する。

腫瘍周囲の皮下に、四角形を描くように局所麻酔薬を注射する。

麻酔が効くまで5分程度待つ。

「3.感染・腫脹期」では浸潤麻酔が効きづらいので、(a) 注射量を多くする、(b) 注射後〜執刀までの待ち時間を長くする、(c) 切開時の痛みは一瞬なので我慢してもらう、で対応する。

■ Step 4

- 15番メスを持ち、反対の手で皮膚にカウンターをかけながら皮膚切開する。

勢いよく嚢腫に切り込むと、液体状の内容物が飛び出してくることがあるので、術者はゴーグルを装着しておいたほうが安全である。もしくは左手のガーゼで患部を覆いながら皮膚切開するのも有効である。

■ Step 5

- ドロドロの白色粥状の内容物がでてくる。部分的に緑色やクリーム色を認めることもある。

嚢腫壁の欠片(かけら)は可及的に鑷子で摘出する。ただし、周囲と癒着している部分を無理に剥がすのは痛いので無理はしなくてよい。翌日からのシャワー洗浄時に自然につるっと剥がれることが多い。

■ Step 6

- 必要であればバイポーラで止血、生理食塩水で洗浄する。

■ Step 7

- コメガーゼをドレーン目的で使用すること多いが、止血剤(ソーブサンやカルトスタット)で代用するのも有用である。

炎症性粉瘤の切開排膿はあくまでもドレナージするのが目的なので、コメガーゼで蓋をしないように注意する。そのためには、ある程度の皮膚切開の長さが必要であり(他院で小切開されドレナージが効いておらず炎症がくすぶり紹介になる患者をしばしば経験する)、著者は当日の止血のみで、翌日以降はコメガーゼなしで開放創管理としている。

.jpeg)

■ Step 8

- ガーゼを厚めにあてて、布テープでしっかり圧迫固定する。

布テープでかぶれないように皮膚被膜剤スプレーを散布するとよい。

■ Step 9

- 保冷材で5〜10分ほど冷却してから、手術終了とする。

処置後の出血のリスクを説明しておく。

■ Step 10

- 自宅でも保冷材で冷却して、患部の安静を保つ。

- 入浴、お酒、激しい運動×

- 当日は患部を保護してのシャワーは可とする。翌日からは患部のガーゼをOFFしてシャワー洗浄処置とする。シャワー洗浄(石鹸の使用も可)、タオルで水分をふきとって、ゲンタシン軟膏、ガーゼ、テープ固定とする(浸出液量が少なければ絆創膏でも可)。

翌日〜翌々日ぐらいまではシャワー洗浄時にジワジワとした出血や内容物の排出がある旨を説明しておく。

■ 処方箋

- ケフラールカプセル(250mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日

- ゲンタシン軟膏 10g 1本

前述のとおり、抗生剤は必ずしも必要ないが現状では処方しているドクターが多いと思われる。

■ コスト

- 皮膚切開術(K001)