Key Point Summary

猫に咬まれた小さな咬傷が、重症感染に移行しやすい。 原因菌はパスツレラ菌が多く、抗生剤はオグサワ内服かユナシン点滴を選択する。 四肢の動物咬傷ではXpを撮影しておいたほうが安全である。 治療の原則は、創を開放することである。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【疫学】

- 猫咬傷のほうが感染しやすく(80%程度)、犬咬傷のほうが感染しづらい(5%程度)。

.jpeg)

-1.jpeg)

【感染のリスク】

- 下記に該当する場合は、動物咬傷後に感染を合併しやすいため、慎重な対応(外科的治療の早期介入や頻回の外来通院など)が求められる。

易感染宿主(糖尿病を含む) 手や足の動物咬傷 四肢の動物咬傷で静脈やリンパ流を阻害するもの 人工関節付近または内の動物咬傷 Crush injury(圧挫損傷)やpuncture wound(刺創) 猫による咬傷 受診が遅れた場合(四肢で受傷後12時間以上、血流のよい顔で受傷後24時間以上)

.jpeg)

【起因菌】

- Pasturella multocida が多い。通常24時間以内(比較的早期)に感染が成立する。

- その他の起因菌: Staphylococcus、Streptococcus、口腔内嫌気性菌が多い。

【臨床所見】

- 炎症5徴候と呼ばれる発赤、腫脹、疼痛、発熱、機能障害(関節を動かしづらいなど)を確認する。

紅斑が2〜3時間で急速に広がり、且つ、バイタル異常や臨床所見とは乖離のある激しい疼痛を訴える場合は、壊死性軟部組織感染症(壊死性筋膜炎)を疑う。

犬咬傷後のリンパ管炎。四肢では中枢に向かうリンパ管炎を合併することが多い。

.jpeg)

【検査】

- 血液検査:感染が指など小範囲に限局している場合は、血液データは反応しない。あくまでも臨床所見(感染5徴候)を重視する。感染が全身に波及すると、WBCとCRPが上昇する。

- 画像検査:Xpは、骨折や異物(欠けた牙など)の確認に必須である。X線では骨折や異物の他に、ガス像、骨髄炎、化膿性関節炎の有無を確認できる。エコーは深部膿瘍や腱鞘に沿った液体貯留の確認に優れており、CTは微小な骨折の診断や深部感染の部位の把握に優れている。MRIは骨髄炎の診断に適する。

- 細菌検査:グラム染色と好気性および嫌気性菌の培養をおこなう。発熱患者では血液培養をおこなう。

.jpeg)

【患者・家族への説明】

- 動物咬傷の患者は、軽症と考えて受診してくることが多いため、手術や入院治療に対して難色を示す傾向がある。前述の感染高リスク群に該当する症例では、医師が強い意志をもって手術や入院治療を勧めることが患者さんのためである。

- 1日1回の点滴通院指示が散見されるが、中途半端な点滴治療では適切な血中濃度が獲得できず、耐性菌を生むだけである。入院管理で1日3〜4回の静脈内抗生剤投与、患部の安静、挙上を徹底したほうが結果的に早期の社会復帰が可能なことが多いため、入院適応はオーバーインディケーションぐらいで良いと著者は考える。

.jpeg)

保存的治療

- 受傷直後の健常者の浅い咬傷に限って、抗生剤投与と患部の洗浄・軟膏処置で治癒することが可能である。

【抗生剤投与】

- 第一世代セファロスポリンやクリンダマイシンが効かないため、アモキシシリン・クラブラン酸(AMPC/CVA)、商品名ではオーグメンチン配合錠®(250/125mg)を1 回1 錠1 日3 回毎食後内服として、3〜5日間程度投与する。しかし、サンフォード感染症治療ガイドによるとAMPC/CVAを875/125mgを1日2回または500/125mgを1日3回が標準量となっており、投与量が足りないことになる。そのため、オーグメンチン配合錠に加えて、アモキシシリン水和物錠(サワシリン錠250®)を1日3回足すと標準量を満たすことが可能である。そのため、オグサワと呼ばれる処方が動物咬傷のゴールドスタンダードになっている。

- 点滴治療をする際には、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(SBT/ABPC)、商品名ではユナシン-Sキット静注用®を6時間ごと静注・点滴静注する。

ポイント 動物咬傷の抗生剤は

【患部の処置】

- 洗浄は水道水またはシャワーでおこない、軟膏はイソジンゲルを好んで用いている。創が開放されていればゲンタシン軟膏でも問題ない。

【破傷風トキソイド】

保存的治療 vs 外科的治療

- 動物咬傷では保存的治療が可能な症例と外科的治療が必要な症例の境界があり、その見極めに関してよく質問を受ける。

- 著者の経験では、判断に迷う場合は、まず抗生剤投与と洗浄処置による保存的治療を開始し、患者に翌日の外来受診をすすめると良い。臨床所見が悪化傾向であればその時点で外科的治療に踏み切り、改善傾向であればそのまま保存的治療を継続する。

.jpeg)

外科的治療

- 上記の保存的加療が可能な症例以外は、救急外来で局所麻酔下に創を開放し十分に洗浄する。

感染徴候が落ち着くまで皮膚縫合はしないのが感染症治療の原則である。

化膿性関節炎、化膿性腱鞘炎、深部膿瘍、壊死性軟部組織感染症を併発した場合も手術室での治療を選択している。

左母指の犬咬傷。黒矢印が牙の刺入部。

.jpeg)

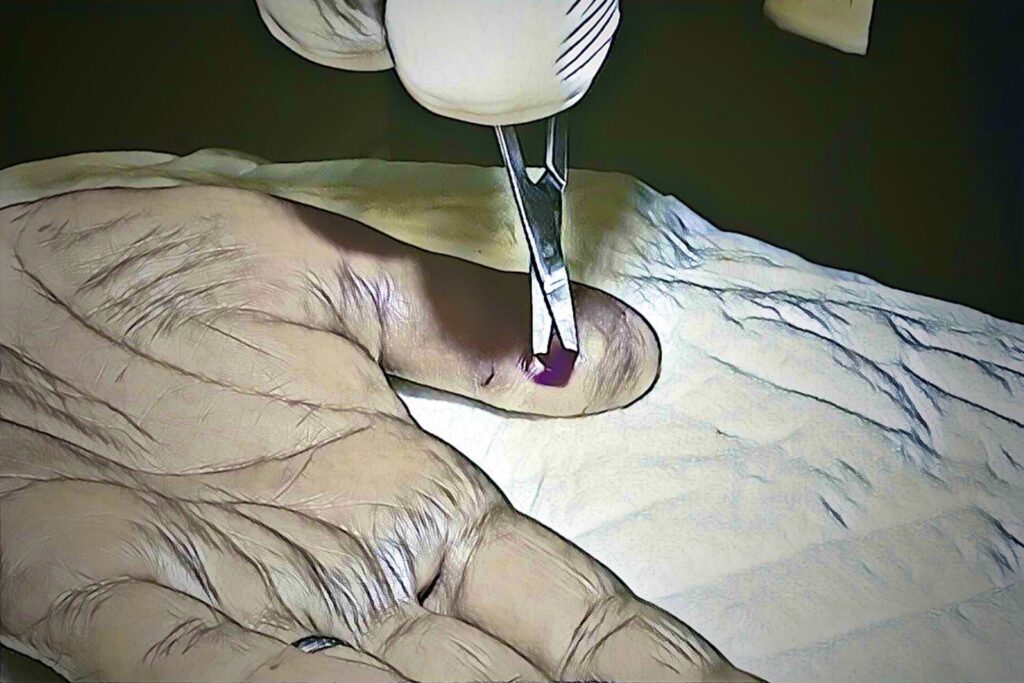

■ Step 1

- 手の動物咬傷では、必ずXp撮影をする。

初診時に深部の骨折を見逃すと、創治癒が遷延し、骨髄炎に至ることもある。また医師-患者の信頼関係も大きく崩れる。

骨折がある場合、整形外科医や手外科医へのコンサルトが望ましい。

咬傷による中手骨骨頭骨折。 開放創は小さくても骨折していることがあるためXp撮影は必須である。

■ Step 2

- 手指の咬傷では1%キシロカイン10ccで指ブロックする。

- 手指以外の咬傷では1%Eキシロカインで開放創から局所浸潤麻酔をする。

.jpeg)

■ Step 3

- 15番メス、モスキート、剪刀などで創を開放し、菌がドレナージしやすくなるようにする。

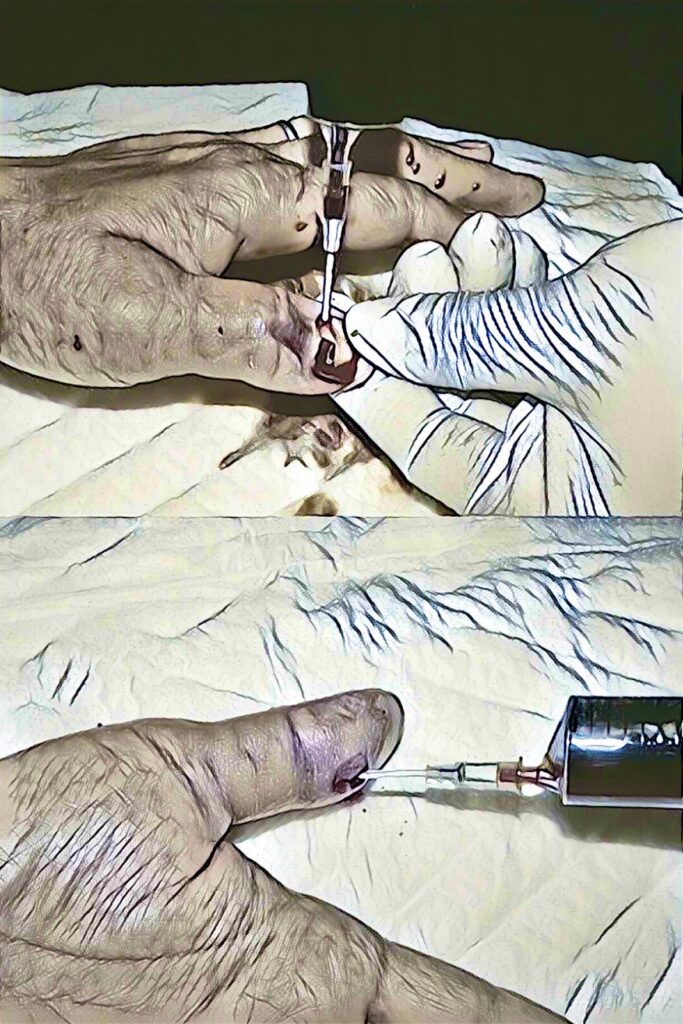

■ Step 4

- 生理食塩水100cc(or イソジン液を加えた生理食塩水)に18G針または洗浄ノズルを刺して、圧をかけながら洗浄する。下のようにシリンジにサーフローをつけてもよい。

洗浄量が増えれば患部の菌量は減るため、感染の程度により洗浄量を調整する。500cc以上洗浄しないといけないような汚染・感染創は外来処置室ではなく手術室での治療が望ましい。

■ Step 5

- ドレッシングは、ゲンタシン軟膏 or イソジンゲルとガーゼ・包帯で問題ない。

- ただし、切開ドレナージ直後は出血がジワジワ続くことが多いため、著者は処置当日のみ止血材(ソーブサンやカルトスタット)を貼付することが多い。

■ Step 6

- 処置当日は患部を保冷材で冷却し、患手挙上を徹底し、患部の安静を保つ。

- 処置当日・翌日の入浴、お酒、激しい運動×。短時間のシャワーは可とする。

- 翌日から自宅で水道水 or シャワー洗浄処置とする。洗浄、タオルで水分をふきとって、ゲンタシン軟膏(or イソジンゲル)を塗布し、ガーゼ・包帯で被覆する。

- 1週間以内の外来再診を指示するとともに、感染徴候が悪化傾向にあればすぐに再診を指示する。

処置3日後。感染徴候の消失を認める。

■ 処方箋

- オーグメンチン配合錠250RS 1回1錠 1日3回 毎食後 7日分

- サワシリンカプセル(250mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 7日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ゲンタシン軟膏 10g 1本 or イソジンゲル 4g 1〜2本

- 破傷風トキソイドの接種を検討する

外科的治療を選択時の抗生剤投与に関しては、ドレナージがうまくきいていれば理論的には抗生剤は必要ないかもしれない。しかし、万が一ドレナージが不十分、または患者が易感染宿主などで感染が悪化した場合、手では重篤な機能障害が生じるため、著者は補助的な抗生剤投与を必須としている。

■ コスト

- 皮膚切開術(K001)

■ 関連記事