Key Point Summary

粉瘤は毛漏斗部の皮膚がめくりかえって皮膚の下に袋状構造物ができたもの(=毛包嚢腫とも呼ばれる)。

無毛部である手掌や足底にも発生することがあり、その場合はHPVの関与が指摘されている。

粉瘤は自然消失はなく、徐々に大きくなる。炎症を生じて切開排膿を要することがある。数10年物の巨大粉瘤は、ごく稀に癌化することがある。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

-1.jpeg)

.jpeg)

Outline

【解剖】

- 粉瘤は、アテローマ(atheroma)とよばれる。

.jpeg)

- 表皮ないしは毛包漏斗部由来の上皮成分が真皮内に陥入し、袋状構造物ができたもの(そのため、表皮嚢腫(epidermal cyst)や毛包嚢腫とも呼ばれる)。

- 嚢腫壁の内部には角質と皮脂(いわゆる垢)が溜まっている。この垢の塊が粉のようにみえるので粉瘤と呼ばれる。内容物は垢なので、独特なにおいがある。

表皮嚢腫の構造

- 毛のない手掌・足底にも発生することがあり、これは外傷性表皮嚢腫と呼ばれる。手掌・足底の小さな傷から皮膚の一部が埋入することで生じるといわれている。このタイプの表皮嚢腫の発生にはHPVの関与が指摘されている。

- 外毛根鞘性嚢腫や多発性毛包嚢腫(=多発性脂腺嚢腫)はアテロームの一種で前者は頭部に生じることが多く固いのが特徴である。後者は頸部、上肢、腋窩などに多数発生し、内容物は無臭で、皮脂を多く含むため黄色のクリームチーズ(マヨネーズ)状である。

.jpeg)

- 粉瘤は極めて稀に癌化する。特に中高年層の男性の背部や臀部の巨大粉瘤で数十年単位で放置されたもので癌化することがある

- 炎症をおこした場合は炎症性粉瘤と呼ばれる。皮膚開口部から細菌が侵入して感染したという説と、嚢腫壁が破けたことによる炎症が原因であり、感染ではないという説がある。切開排膿が基本であるが、ステロイド局注で劇的に炎症は改善する。炎症性粉瘤は炎症を沈静化させてから根治術を2期的におこなう。

背部の炎症性粉瘤

Step by Step

粉瘤のCT所見を示す(黄色矢印)。

■ Step 1

- 皮膚切開線を作図する。

.jpeg)

■ Step 2

- 1%Eキシロカインで局所浸潤麻酔する。

腫瘍の周囲の皮下に、四角形を描くように局所麻酔薬を注射する。

麻酔が効くまで5分程度待つ。

■ Step 3

- 有鉤摂子や局所麻酔の注射針で痛みがないかを患者に確認する。

1%Eキシロカインが十分に効くと皮膚が蒼白になる。

紡錘形の両側の角の部分が効きづらいので痛みを確認しながら、必要に応じて局所麻酔注射を追加する。

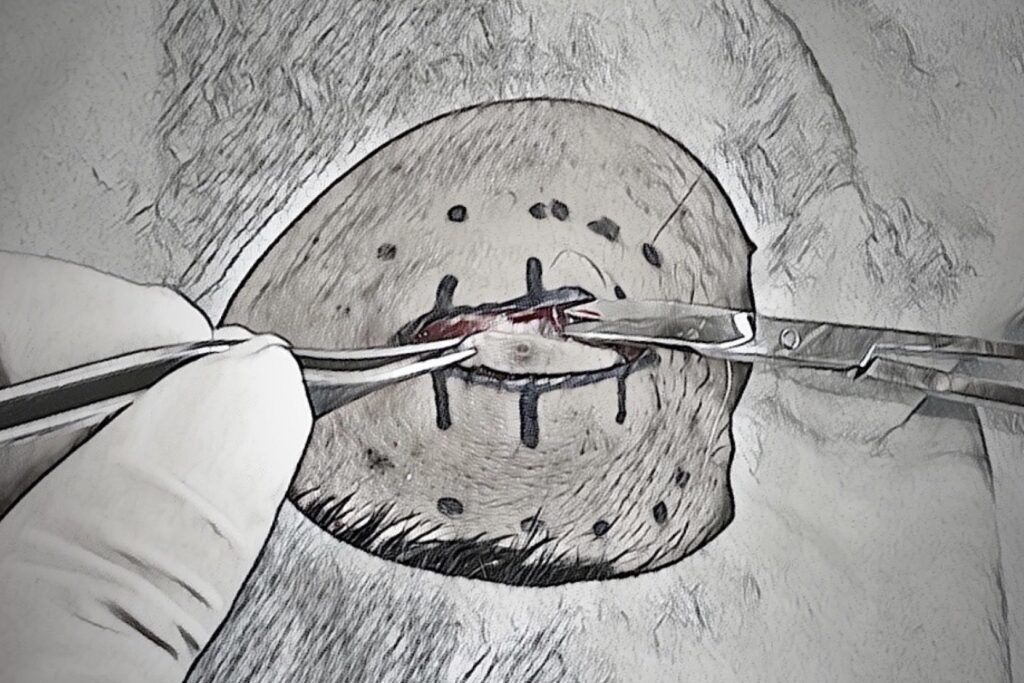

■ Step 4

- 利き手で15番メスを持ち、反対の手指で皮膚にカウンターをかけながら皮膚切開する。

この際、紡錘形の中央部は特に皮膚が薄いため、いきなり深く切り込まない(嚢腫壁を切開してしまうため)。

■ Step 5

- 剥離するレイヤー(層)を確認する。

- 剥離剪刀を使いながら嚢腫壁を露出させる。

初心者は嚢腫壁を破りたくないため、嚢腫壁の外側に一層膜を残した層(レイヤー)で剥離することが多い。そうすると出血しやすく、剥離に時間がかかる。

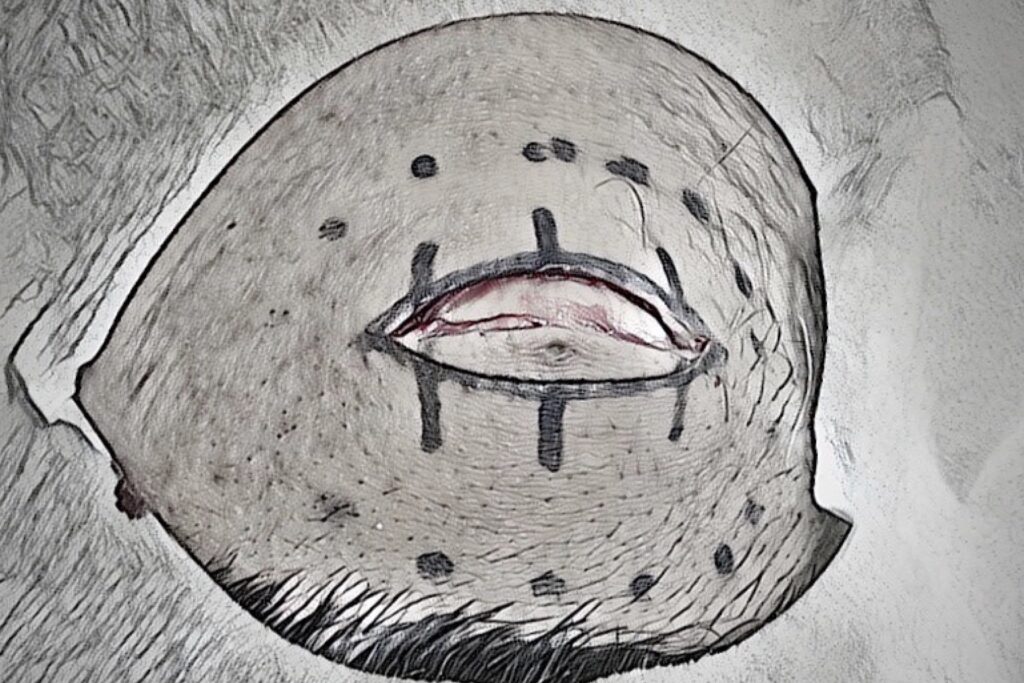

■ Step 6

- 嚢腫壁を露出した状態。

- あとはこのレイヤー(層)で剥離していけばよい。

■ Step 7

- 15番メスまたは剥離剪刀で剥離をすすめる。

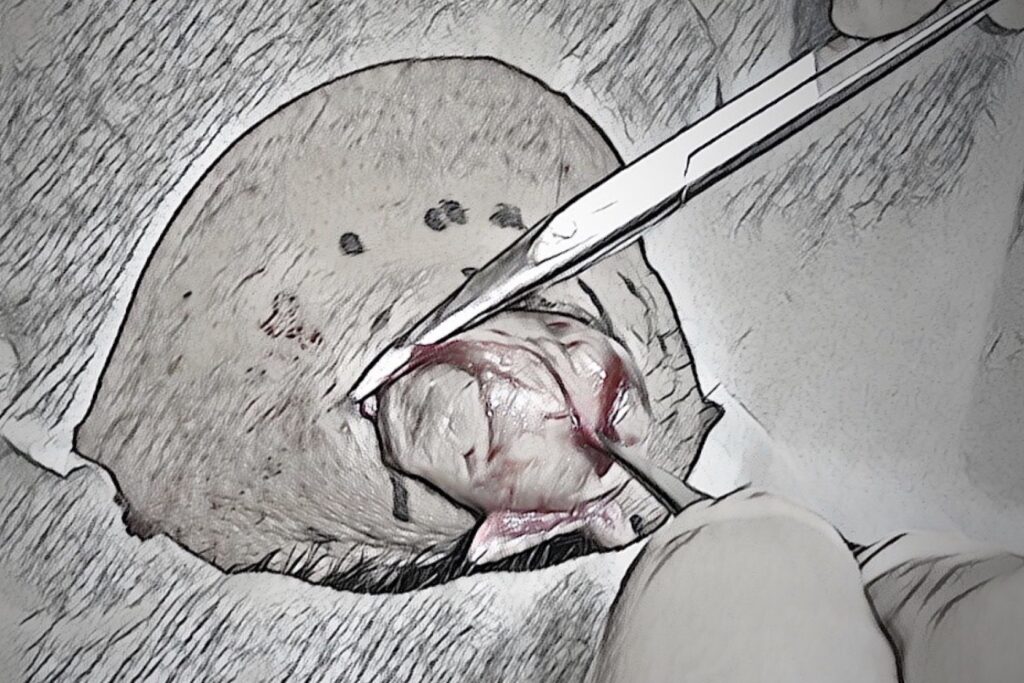

■ Step 8

- 嚢腫底を確認できたらゴールは近い。助手がいる場合は、筋鉤で創縁をひいてもらうとよいが1人でも手術が完結できるようにしておく。

■ Step 9

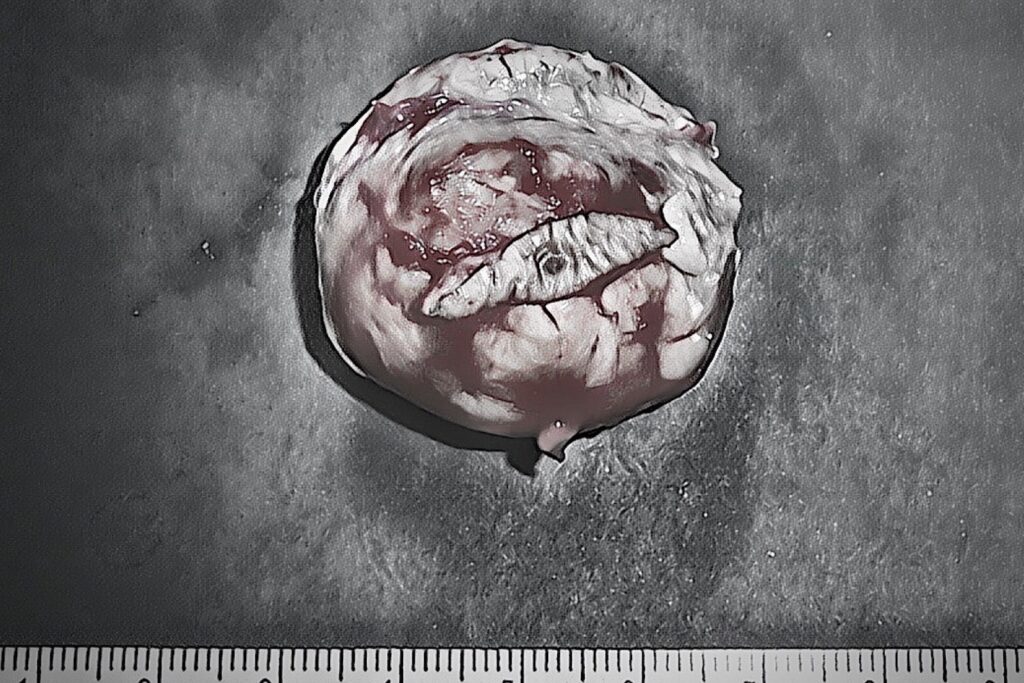

- 腫瘍を摘出した状態。嚢腫壁に沿って摘出すれば出血はほぼない。

■ Step 10

- 病理検査に提出する。

■ Step 11

- バイポーラで止血、生理食塩水で洗浄する。

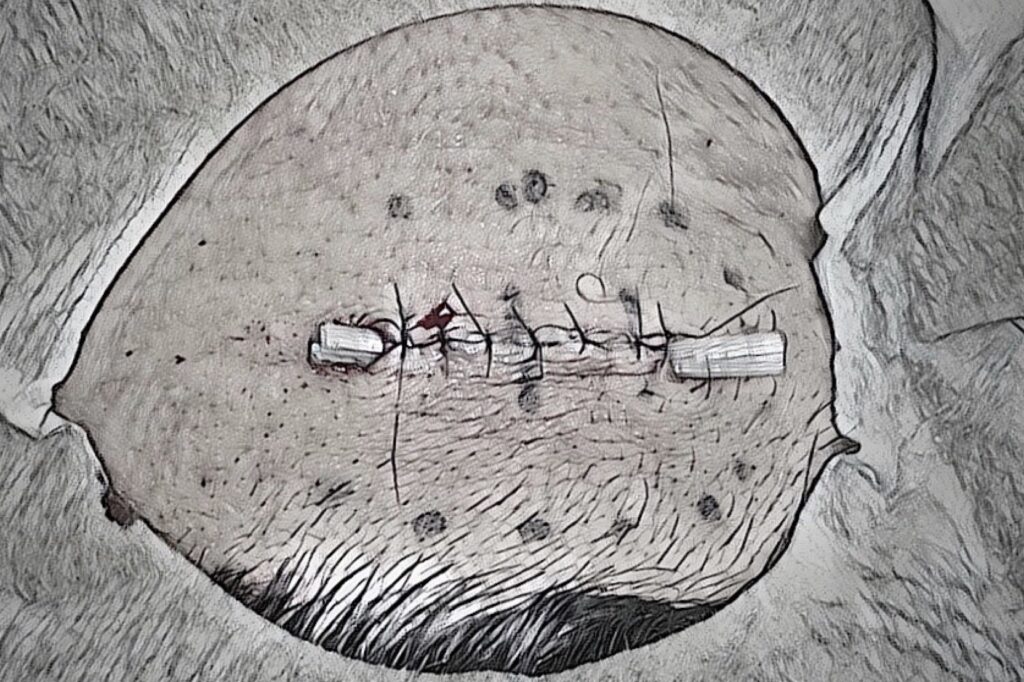

■ Step 12

- 真皮縫合:4-0PDS

- 内反しないように注意する。

■ Step 13

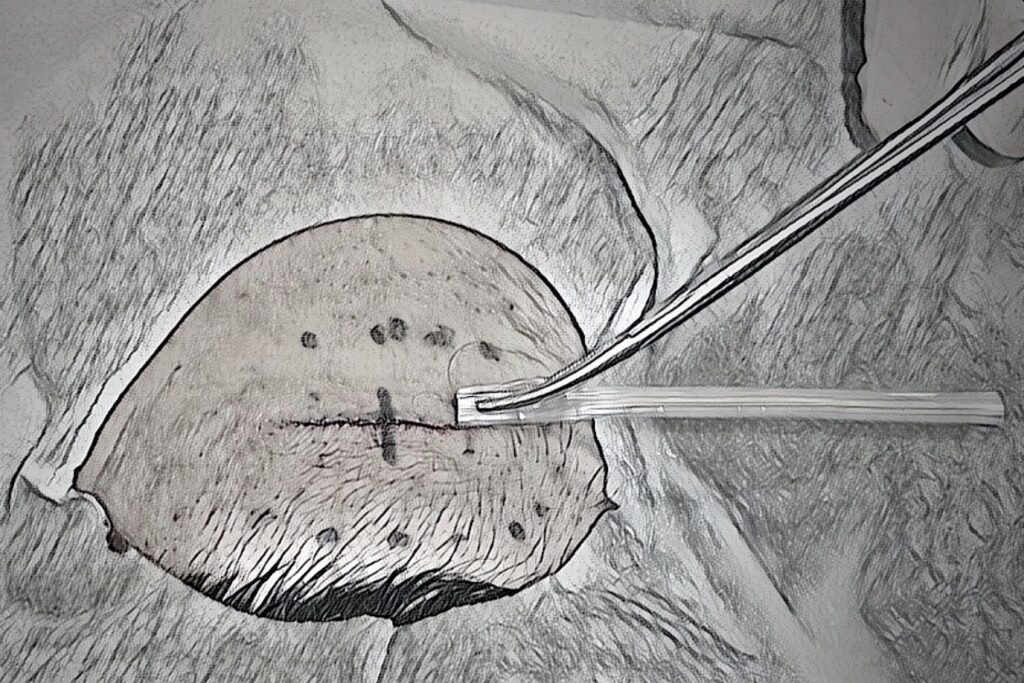

- 本症例では、嚢腫が大きく、摘出後に死腔があることからペンローズを留置する方針とした

- ペンローズは片側からだけだせばよいが、両側からドレナージをきかせるのは著者の好みである。

縫合糸でペンローズをひっかけないように注意する。

水に浸した脱脂綿、厚めのガーゼ、布テープで念入りな圧迫固定をすることでペンローズを留置しないで術後管理するドクターもいる。

■ Step 14

- 表層縫合:6−0ナイロン

■ Step 15

- ガーゼを厚めに折り畳んで圧迫する。

布テープでかぶれないように皮膚被膜剤スプレーを散布するとよい。

■ Step 17

- 布テープで圧迫固定する。

■ Step 18

- 保冷材で5〜10分ほど冷却してから、手術終了とする。

術後血腫は感染や創離開の原因となるため、細心の注意を払って予防する。

エピネフリン含有の局麻を使った手術のほうが、非含有の局麻を使った手術よりも術後血腫がおおかったとする報告がある。

■ 術後

- 自宅でも保冷材で冷却して、患部の安静を保つ。

- 入浴、お酒、激しい運動×

- ペンローズは翌日 or 翌々日に抜去する。それまで自宅処置はなし。

- ペンローズを抜去したら、自宅でシャワー洗浄処置とする。シャワー洗浄(石鹸、シャンプーも可)、タオルで水分をふきとって、ゲンタシン軟膏、ガーゼテープ(または浸出液が少なければ絆創膏)。

- 抜糸は術後1週で可能である。

■ 処方箋

- ケフラールカプセル(250mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ゲンタシン軟膏 10g 1本

高率にテープかぶれが生じるので、その場合は、リンデロンVG軟膏 5g 1本を処方する。

■ コスト

- 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(K005)

.jpeg)

・露出部=半袖・半ズボンで隠れている部分以外