Key Point Summary

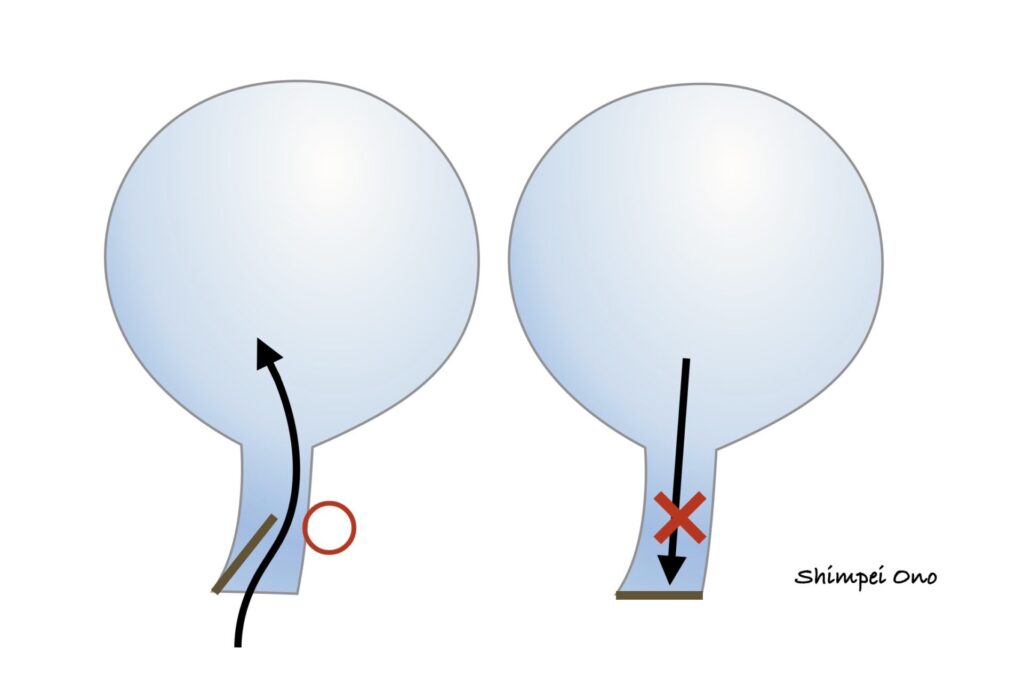

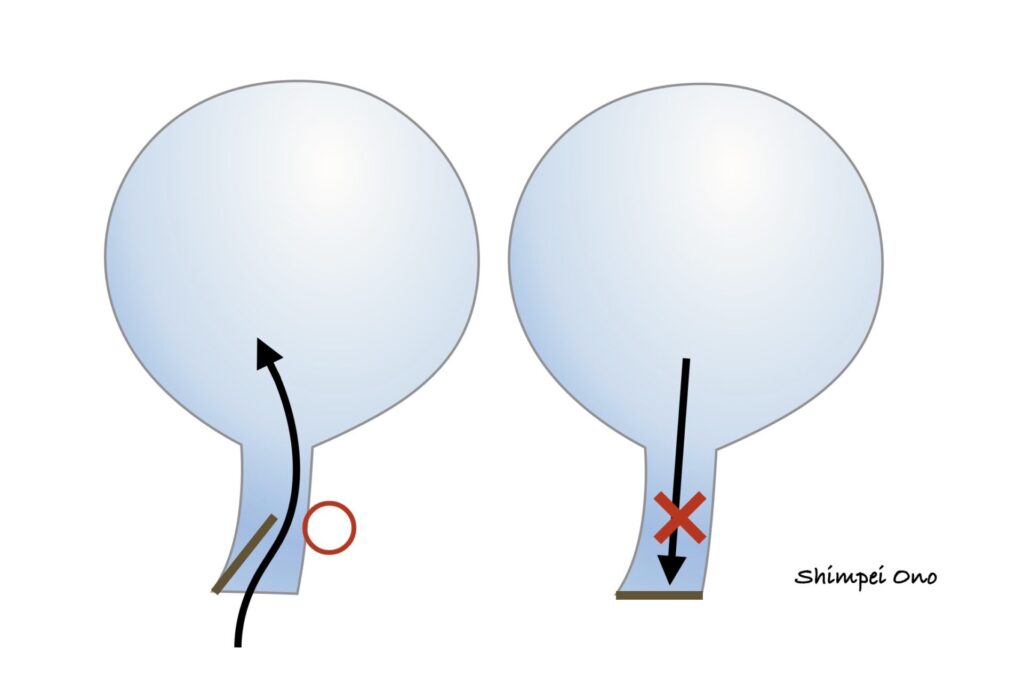

ガングリオンの発生機序 = one way valve theory。

手関節背側、手関節橈掌側、手指屈筋腱鞘(腱鞘ガングリオンと呼ばれる)、指節関節(DIP関節に発生したものは粘液嚢腫と呼ばれる)に好発する。

患者が整容面の改善を希望したり、痛みを訴える場合は、手術適応となる。

手関節背側ガングリオンの典型例では、ガングリオンの茎は舟状ー月状骨間靱帯(S-L ligament)から発生している。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

茎の根元がcheck valve構造になっている。

Outline

■ 病態

- ガングリオンは、関節や腱鞘を発生母地とする嚢胞である。

■ 原因

- 関節包の一部に軽微な損傷が生じ、線維芽細胞によるヒアルロン酸滑液の産生を刺激し、それによって生じたムチンが嚢胞を形成する。

- 関節内圧が上昇する度にムチンが嚢胞方向に繰り返し押し出される。

- 嚢胞は関節包周囲の硬い周囲組織(靱帯など)間を伸びている間は細長い"茎"状であるが、皮下脂肪の層などやわらかい組織内にでると嚢胞は巨大化する。

- この茎が弁の作用をすることで、関節→嚢胞へのムチンは流れるが、嚢胞→関節へのムチンは流れない状態となる。

.jpeg)

Angelides AC et al. THe dorsal ganglion of the wrist: its pathogenesis, gross and microscopic anatomy, and surgical treatment. J Hand Surgery Am 1976;1:228-235.

One way valve theory

.jpeg)

■ 疫学

- 疫学:ガングリオンは手の腫瘍の中で最も多い。

- 疫学:若年成人に好発し、3:1の割合で女性に多い。

- 疫学:手関節背側>手関節橈掌側*

*手指屈筋腱腱鞘に生じるものは腱鞘ガングリオンと呼ばれる。DIP関節に生じるものは粘液嚢腫と呼ばれている。

■ 臨床所見

- 好発部位に生じ、皮膚との可動性が良好で深部との可動性が不良な弾性硬の半球状腫瘤。

- 通常は無痛性だが、30%程度に疼痛を認めるといわれている。疼痛の原因は、手関節背側では後骨間神経、手関節橈掌側では外側前腕皮神経の圧迫といわれている。

福本恵三ほか. 手関節の有痛性ガングリオンの検討と手関節の神経支配について. 形成外科1995;38:1037-1042.

.jpeg)

■ 画像検査

- エコー:内部が低エコー域で血流がなく、後方には輝度の高い後方エコー増強が特徴的である。

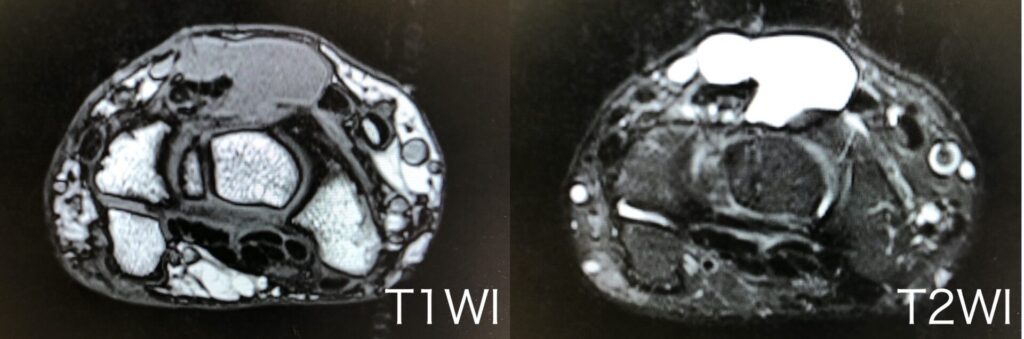

- MRI:薄く均一な被膜や隔壁を有する単房性または多房性の嚢胞性病変として描出される。T1で低信号、T2で高信号を呈する。造影で、線維性の壁がわずかに増強されるが、内腔に増強効果はみられない。

MRI像:T1で低信号、T2で高信号を呈する。

■ 病理

- 嚢胞壁は線維性組織により構成され、内腔を裏打ちする滑膜や上皮細胞は認められない。

■ 治療

- 放置して自然消失を待つ。

- 18G針で穿刺する。診断を兼ねておこなうことがあるが多くは再発する。また動脈や神経損傷のリスクもゼロではないためオススメしない。

- 手術によるcheck valveの破壊(切除)が最も有効な治療法である。

- 内視鏡をもちいて関節内から弁状構造部分を破壊する方法が報告されている。弁状構造が破壊されると嚢胞は自然に吸収縮小する。

Kang L, et al. Arthroscopic versus open dorsal ganglion excision;a prospective, randomized comparison of rates of recurrence and of residual pain. J Hand Surg Am 2008;33:471-475.

.jpeg)

Step by Step

- 手関節背側のガングリオンの症例提示をする。

- 手関節背側のガングリオンは、舟状ー月状骨間靱帯(S-L ligament)から生じている。

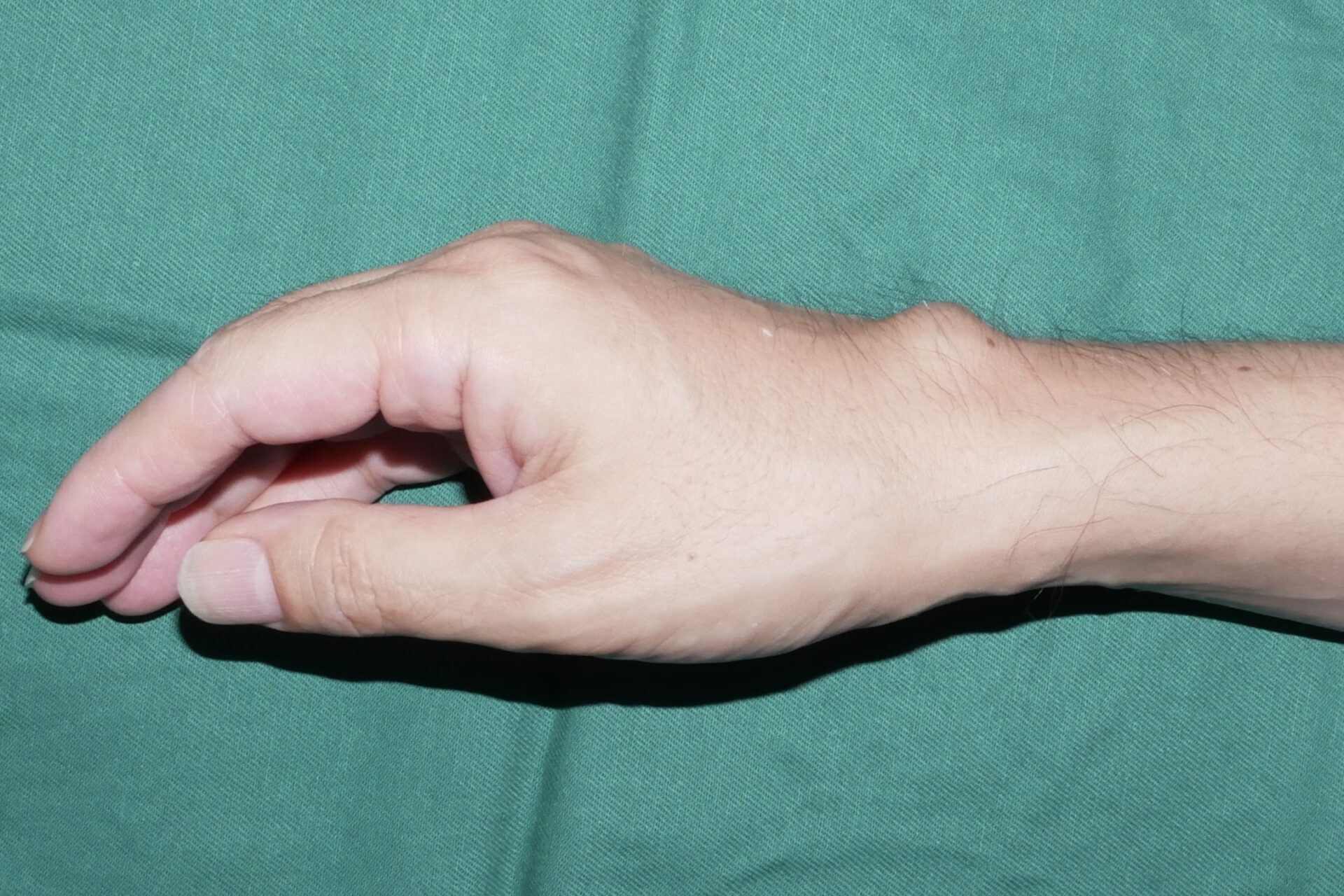

手関節背側に認める巨大なガングリオンである。

-1024x683.jpeg)

手根骨である舟状骨(Scaphoid)と月状骨(Lunate)の間の靱帯から発生し、関節包を貫いて皮下に嚢胞が飛び出している。

-1024x683.jpeg)

■ Step 1

- 手術は伝達麻酔 or 静脈麻酔 or 全身麻酔下におこなう。

- 上腕タニケットを必ず使用して、無血野で手術する。

肉眼での手術はオススメしない。ルーペ or 顕微鏡を使用しての手術が望ましい。

腋窩ブロック。自分でできるようにしておくと局麻枠で手術ができるため便利である。

■ Step 2

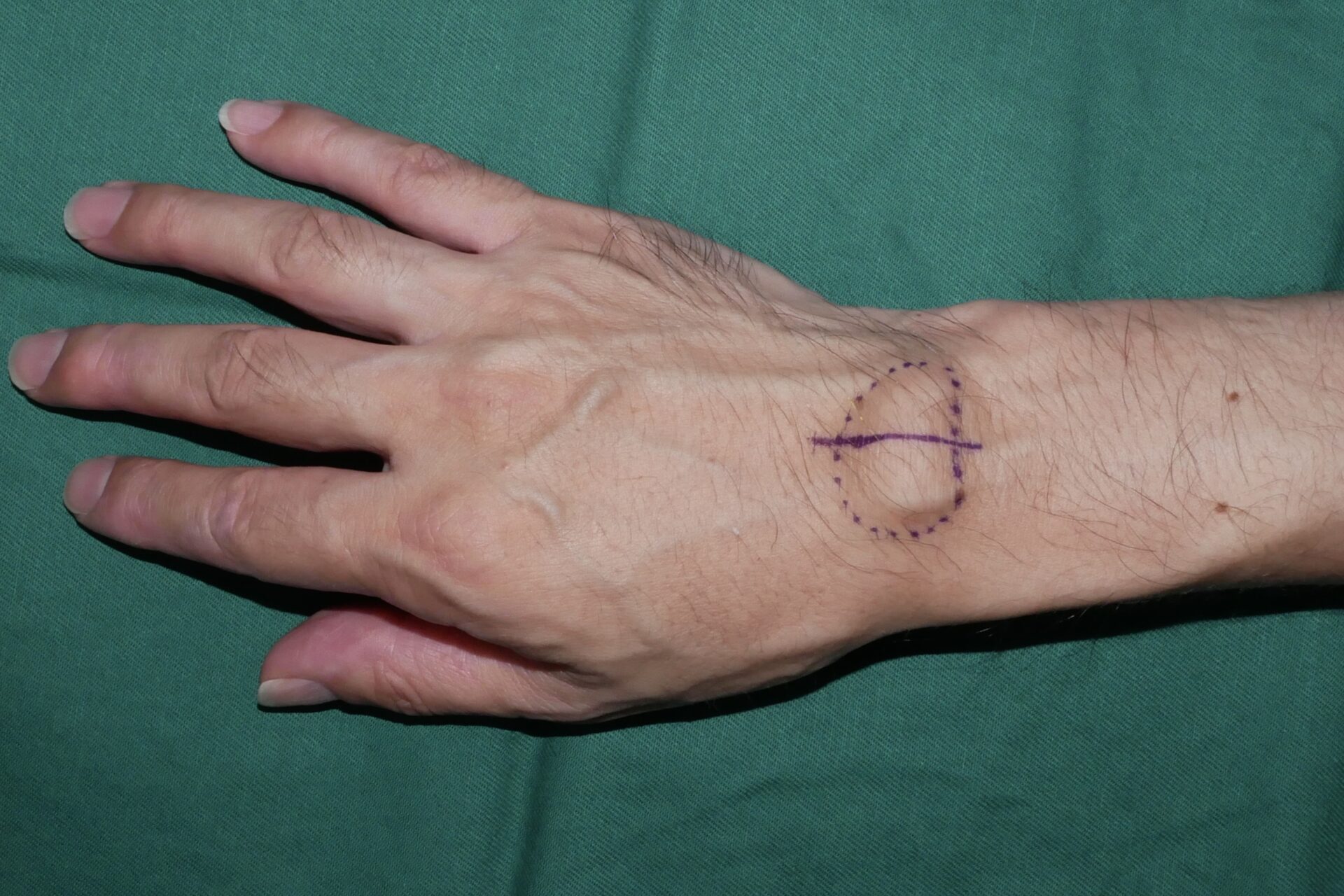

- 腫瘤直上に縦方向の皮膚切開線を作図する。

- 15番メスで皮膚切開をする。

整容面を考慮して、横方向に切開するという意見もある。

舟状-月状骨間靱帯を展開できる位置に皮膚切開を置くとよい。舟状-月状骨間靱帯はリスター結節から1〜2cm遠位に位置する。

橈骨神経浅枝と尺骨神経背側枝を損傷しないように注意する。

皮膚切開後に手外科用の小開創器(ヤンセン型自在開創器)を用いると展開が容易である。

.jpeg)

■ Step 3

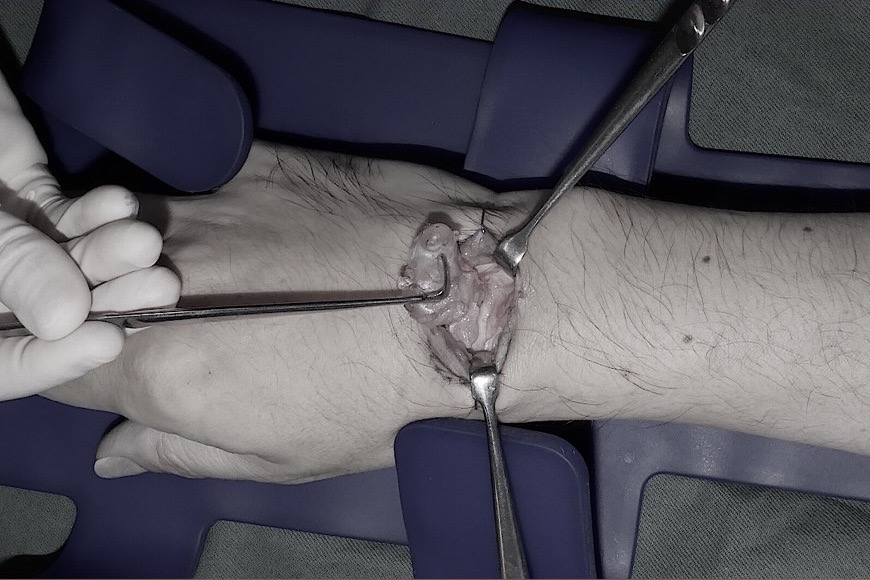

- 嚢胞の周囲を剥離していくと、嚢胞が伸筋支帯を貫いているのを確認できる。嚢胞の遠位の伸筋支帯を縦方向に切開して深部に進入する。

- 伸筋腱を筋鉤で避ける(EPLを橈側に、EDC(総指伸筋腱)を尺側に)と、茎が第4コンパートメントの関節包を貫通している部分を確認できる。

剥離中に嚢胞が破れると茎がわかりづらくなるため、嚢胞がやぶれないように慎重に剥離する。万が一破れてしまった場合は、第4コンパートメントの関節包をメルクマールに嚢胞から深部に伸びる線維状の組織を追い、関節包を開放する。

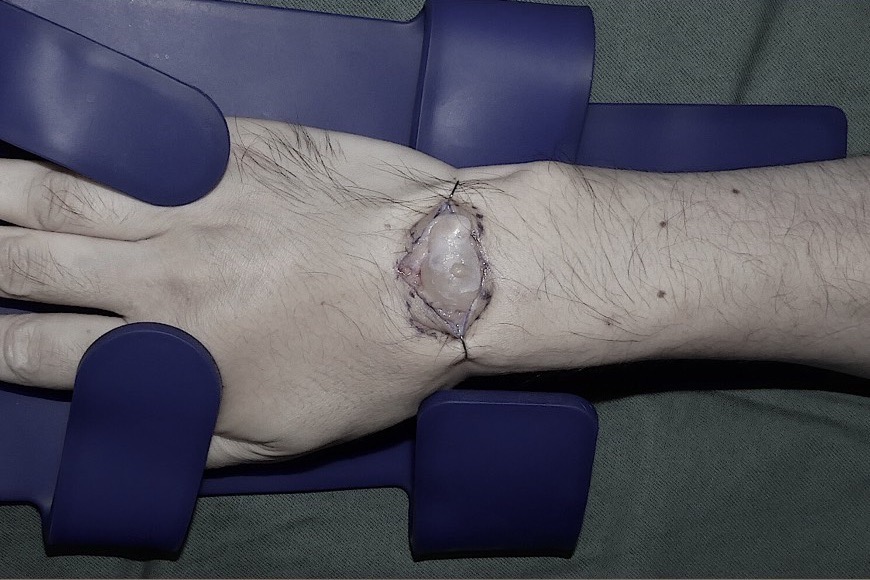

皮膚直下にガングリオンを確認できる。伸筋支帯を確認し、一部切離して深部に進入する。

ガングリオンの茎が第4コンパートメントの関節包につながっているのを確認する。

■ Step 4

- 茎が関節包を貫通している部分を確認し、茎を中心にして5〜10mm四方の正方形で関節包を切開する。

- 関節包は硬いので11番メス切開するとよい。

- さらに深部に向かう茎を確認できれば、通常は舟状-月状骨間靱帯から起ち上がっているため、靱帯の背側部分も一部切除する(背側部分を薄く切除する)。

この際、舟状-月状骨間靱帯を切離しないように注意する。切離してしまい手根不安定症をきたした報告がある。

Duncan KH, et al. Scapholunate instability following ganglion cyst excision; a case report. Clin Orthop 1988;228:250-253.

関節包付近で結紮すると、茎のcheck valve構造が残っている可能性が高く再発の原因になると考えられる。

-1024x683.jpeg)

■ Step 5

- 手関節背屈時に疼痛を伴う症例では、後骨間神経の終末枝を確認し切除することもある。必須の操作ではない。

■ Step 6

- 摘出したものを病理検査に提出する。

■ Step 7

- 上肢タニケットを解除し、止血、生食洗浄する。

上肢タニケット解除後は3〜5分ガーゼで圧迫し、それでも出血する部分のみをバイポーラで焼灼する。

ガングリオン摘出直後。関節包を1cm四方でガングリオンと一緒に切除しているので深部の月状骨が見えている。

■ Step 8

- 皮膚縫合:4−0PDSで真皮縫合し、5−0ナイロンで表層縫合する。

- ペンローズドレーンを留置し、綿球などで皮下の死腔をつぶすように軽く圧迫する。

関節包や伸筋支帯は縫合(修復)する必要はない。

■ Step 9

- オルソグラス3号で手関節軽度背屈位でシーネ外固定する。

■ 術後

- 当日は、安静、患部冷却、患手挙上を徹底する。

- 術翌日〜自宅処置(シャワー洗浄、軟膏、ガーゼを1日1回)を開始する。

- 術翌日〜手指の自動運動(6 pack hand exercise)を開始する(手関節はシーネ外固定したまま)。2〜3時間に1回が目安である。手指の浮腫を予防する目的と、伸筋支帯を開放しているため、伸筋腱の癒着を予防する目的である。

- ペンローズドレーンは術後2〜3日毎を目途に抜去し、術後2週間で抜糸する。

- 術後1〜2週間はシーネを常時装着する。その後は、手首のサポーターに切り替える。

- 手関節のシーネがOFFになったら、2〜3時間ごとに手関節の自動運動を開始する。手関節の掌屈、背屈、橈屈、尺屈を痛みのない範囲でする。

.jpeg)

手首サポーター アジャスタブルリストサポート ミューラー

■ 処方箋

- ケフラールカプセル(250mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ゲンタシン軟膏 10g 1本

■ コスト

- ガングリオン摘出術(K070)

■ アウトカム

- ガングリオン手術後の再発率は10〜40%とバラツキがある(適切に手術すれば手術による再発率は10%程度と考えられている)。

Angelides AC et al. THe dorsal ganglion of the wrist: its pathogenesis, gross and microscopic anatomy, and surgical treatment. J Hand Surgery Am 1976;1:228-235.

- 2015年に報告された1810 例のシステマティックレビューでは、平均再発率は鏡視下手術が6%、観血的手術が21%、穿刺が59%と報告されている。

Head L, et al. Wrist ganglion treatment : systematic review and meta-analysis. J Hand Surg Am 2015;40:546-553.

■ 長期経過

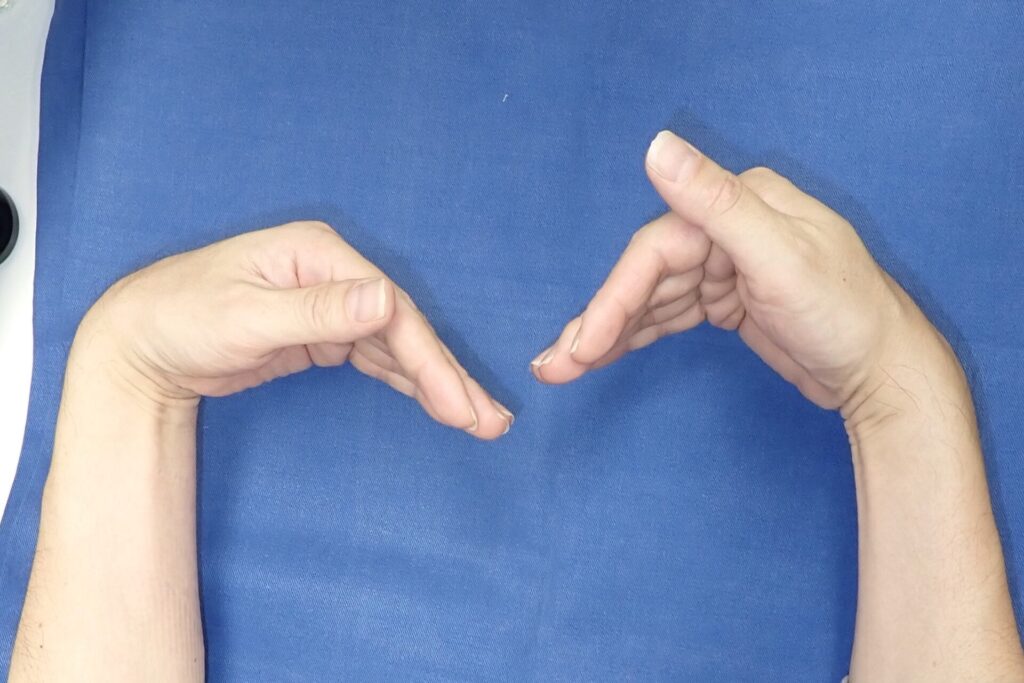

- 術後6ヶ月の時点でガングリオンの再発は認めない。きずあとはきれいだが、患側手関節の掌屈制限を認める。

手術痕はきれいである。

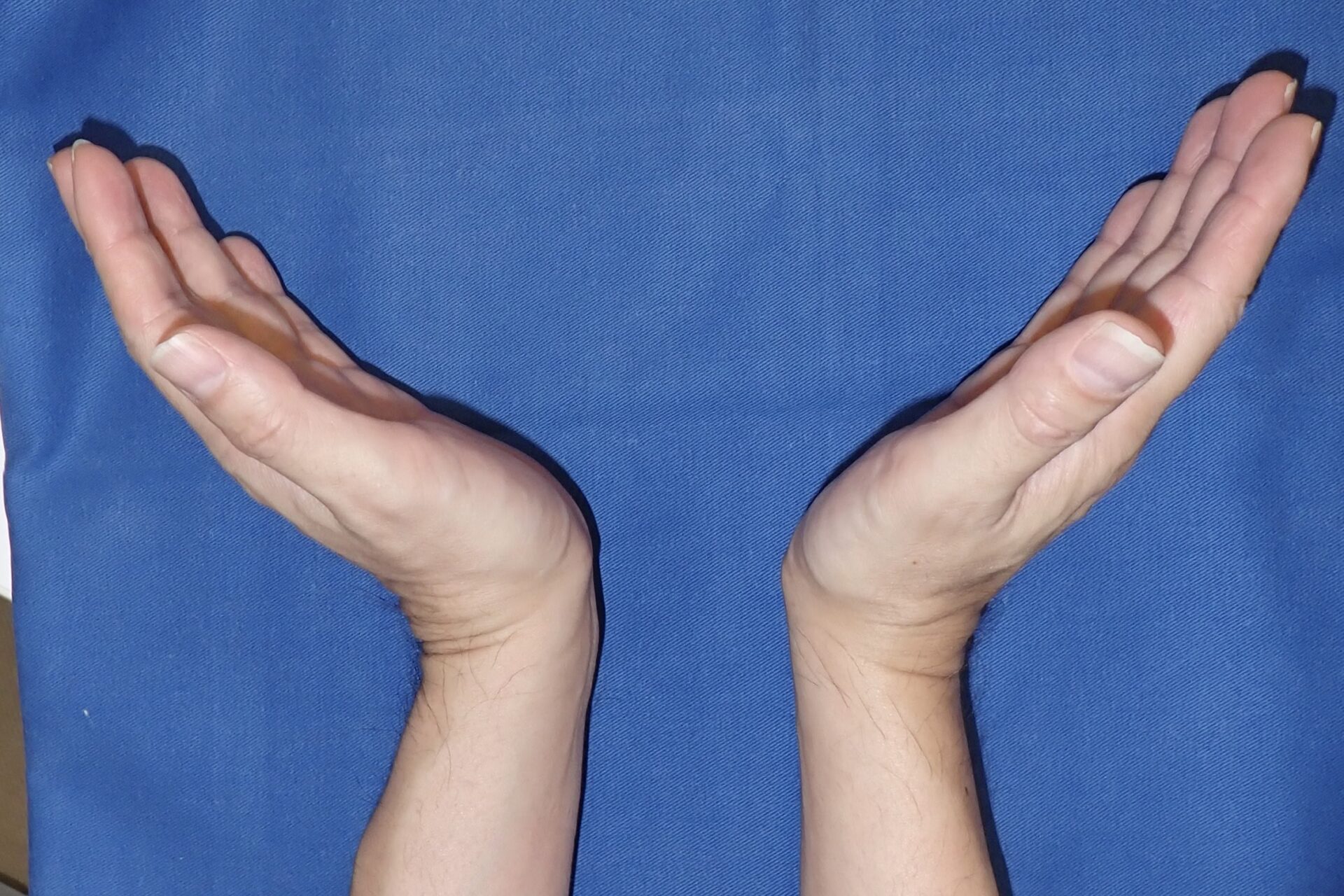

患側(右)の掌屈制限を認める。背側の関節包が拘縮するためである。