Key Point Summary

脂肪腫(lipoma)は、成熟脂肪細胞の増殖によって生じる良性腫瘍である。 治療は、手術による摘出。脂肪腫摘出後の死腔に血腫が溜まらないようにドレーンを留置することが多い。 脂肪腫の摘出難易度を術前に判定し、局所麻酔 or 全身麻酔の判断の基準にする。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【概要】

- 成熟脂肪細胞の増殖によって生じる良性腫瘍。

- 原因は不明。

- 疫学:発生率は2.1%、間葉系腫瘍の約50%、約80%が5cm以下である。

- 疫学:中高年に好発、やや男性に多い。

- 発生部位:全身どこにでもできる。特に、頸部や肩甲部が好発部位である。

- 発生部位:通常は脂肪組織のある浅層(=皮下脂肪内)に発生するが、時に深層(筋肉内、骨膜上)に発生する。稀に真皮内に発生することもある。

左頬に膨らみを認める。

■ 臨床所見

- 膨らみのみで症状のないことが多い。圧痛を伴うときは血管脂肪腫を疑う。

- 皮下脂肪内に発生した典型例では、弾性軟で境界明瞭な腫瘤を触知する。

筋内発生型では皮膚との可動性○、深部との可動性×である。

真皮発生型では皮膚との可動性×、深部との可動性○である。

■ 特殊な脂肪腫

【多発する】

- 良性対称性脂肪腫症:左右対象に脂肪腫、アルコール多飲と関連あり

- 血管脂肪腫:成熟した脂肪細胞のなかに血管成分を多く含む、圧痛+

【盛り上がっている】

- 脂肪腫様母斑:真皮内発生型、ドーム状 or 有茎状

多発するのと圧痛があるのが特徴である。

比較的浅い層からやや固めの脂肪腫がつるっととれることが多い。

■ 検査

- 臨床所見から診断がつくことが多いが、エコー、CT、MRI、いずれも診断に有用である。エコーが最も手軽で、且つ、低侵襲である。

- 悪性軟部腫瘍(脂肪肉腫など)を疑う場合は造影MRI検査をおこなう。

皮下脂肪内の脂肪腫ではCT読影で「異常所見なし」とレポートが返ってくることがある。臨床所見とCT画像の左右差(脂肪腫がある側が厚い)を併せて診断する。

■ 脂肪腫は摘出するべきか?

- 結論としては、必ずしも摘出する必要はない。

- ただし、自然消失することはなく徐々に大きくなること(=摘出時のきずあとが大きくなる)、本当に脂肪腫かどうかは画像では確定診断できないこと、から手術をおすすめする傾向にある。

- 手術は急を要さないため、患者が仕事に支障のない時期に、スケジュール調整してから手術組することが多い。

■ 局所麻酔? vs 全身麻酔?

- 多くは局所麻酔・日帰り手術で摘出可能である。全身麻酔の適応は、医師の経験や患者の希望で決められることが多い。一般的には、大きいもの、深いものが全身麻酔になる傾向がある。

- この"医師の経験"の部分を明確にするために、秋山らは、脂肪腫の摘出難渋例に共通した因子をレトロスペクティブに検討し報告している。後頚部発生、最大径 ≧ 5cmは摘出に難渋しやすい傾向にあることを示した。また画像所見から、深筋膜 or 骨膜と広範囲に接するもの、被膜様構造物の周囲に毛羽立ちのあるもの、脂肪腫内に血管流入を認めるもの、境界不明瞭、筋層内の霜降りパターン、では摘出が難渋しやすいことを述べている。

Step by Step

■ Step 1

- 皮膚切開線を作図する。

Relaxed Skin Tension Lines(RSTL)に沿って皮膚切開線を作図するときずあとが目立ちづらい。

RSTLは、皮膚を緩めた時にできる皮膚の細かい皺(シワ)の方向である。

皮膚切開の長さは直径の1/3程度が目安だが、術後のきずあとの整容面の観点からは小さいに超したことはない。小さな切開から開始して、摘出困難であれば切開線をやや延長するとよい。

■ Step 2

- 1%Eキシロカイン5ccで局所浸潤麻酔する。

脂肪腫の場合、脂肪腫の被膜内に局所麻酔液を少量(2〜3cc)注入すると、少量にもかかわらず劇的に効く。

麻酔が効くまで5分程度待つ。

■ Step 3

- 有鉤摂子や局所麻酔の注射針で痛みがないかを患者に確認する。

脂肪腫の深部を操作する特に、麻酔の効き目が不十分なことがある。深部の操作をする前に局所麻酔を追加すると、患者は痛みのない手術を受けることができ、満足度も高くなる。

■ Step 4

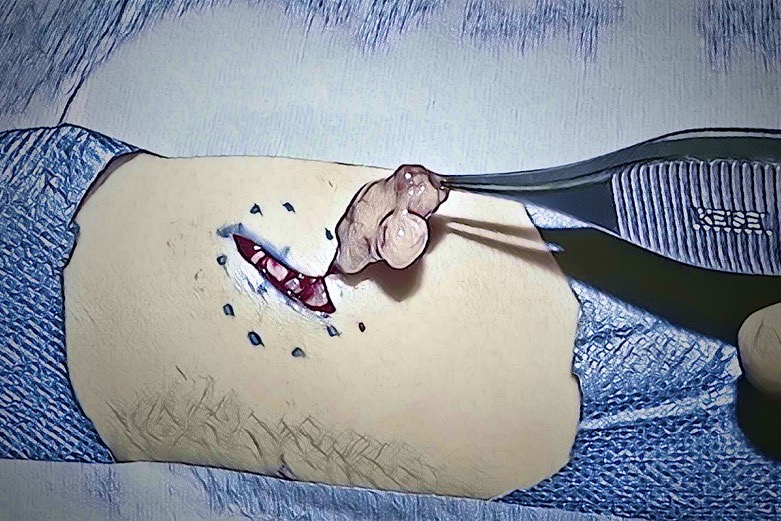

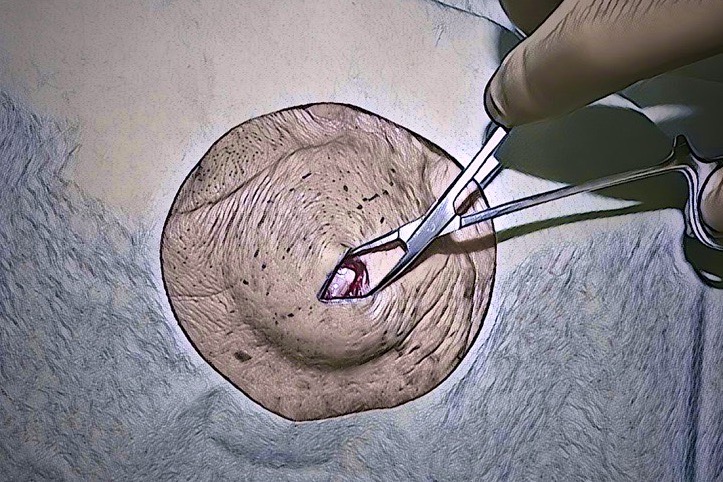

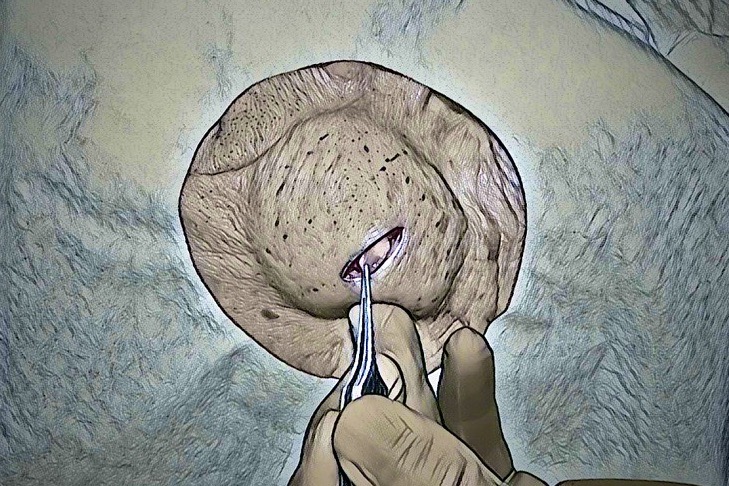

- 15番メスで皮膚切開する。

■ Step 5

- レイヤー(層)、つまり被膜の位置を確認する。

- 被膜を切開すると脂肪腫が圧出される感覚がある。

初心者は被膜の外で剥離してしまうことが多い。被膜外で摘出すると時間がかかり、出血量も多くなる。

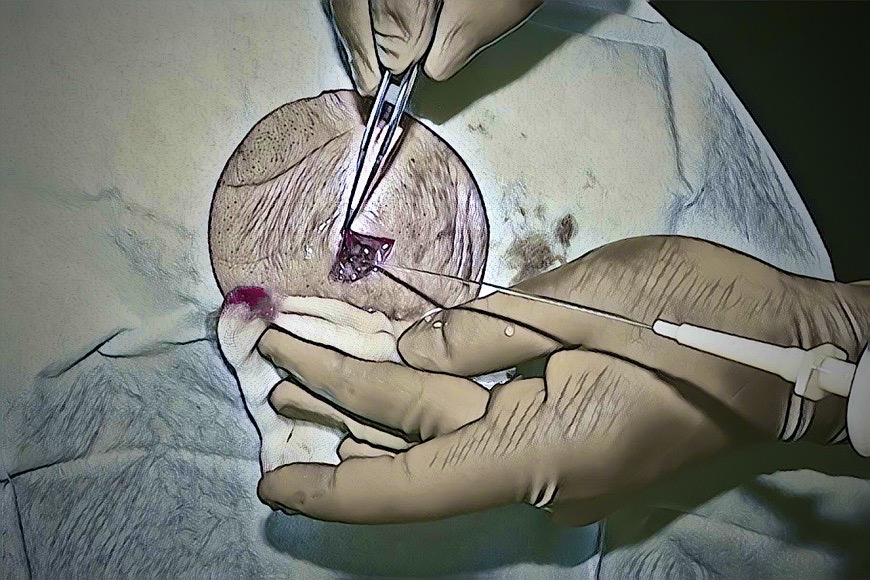

■ Step 6

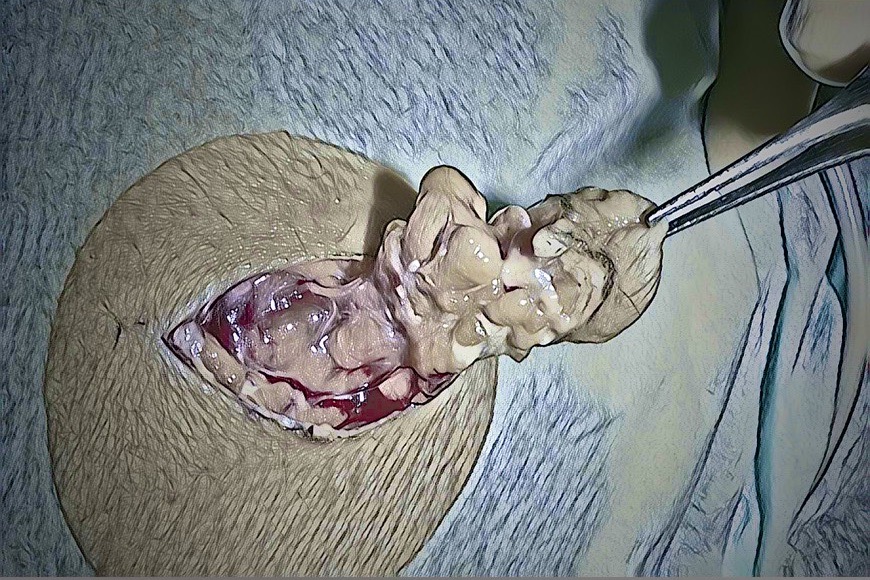

- 被膜を切開すると被膜内の脂肪腫が圧出される感覚があり、さらにつまんで圧迫すると、内部の脂肪腫が体表に飛び出てくる。

- これを「揉み出し法」と呼ぶ。

脂肪腫は組織学的にも様々な型(血管脂肪腫、線維脂肪腫、紡錘細胞脂肪腫、多型性脂肪腫など)があり、容易に圧出されるものもあれば、癒着が強く摘出に難渋するものもある。後者では手術時間・出血量が増え、術後の痛みや腫れが強い。

■ Step 7

- 剥離剪刀で剥離しながら索状物は切離、焼灼しながら摘出する。

深部の操作をする際には局所麻酔を少量追加しておいたほうが痛みのない手術を完結できる。

■ Step 8

- 摘出した脂肪腫→病理検査に提出する。

■ Step 9

- バイポーラで止血、生理食塩水で洗浄する。

■ Step 10

- 真皮縫合:4-0PDS

■ Step 11

- 表層縫合:6−0ナイロン

ある程度大きさの脂肪腫では摘出後の死腔にペンローズを留置することが多いが、顔ではペンローズ刺入孔のきずあとが気になるため、極力ペンローズをいれずに圧迫と冷却で死腔をつぶし血腫を予防するようにしている。

■ Step 12

- 水に塗らして絞った綿球やコットンなで死腔をつぶすように圧迫・固定する。

布テープでかぶれないように皮膚被膜剤スプレーを散布するとよい。その際、目に入らないように注意する。

■ Step 13

- 布テープで圧迫固定する。

■ Step 14

- 保冷材で5〜10分ほど冷却してから、手術終了とする。

術後血腫は感染や創離開の原因となるため、細心の注意を払って予防する。

エピネフリン含有の局麻による手術のほうが、非含有の局麻による手術よりも術後血腫がおおかったという報告がある。

■ Step 15

- 自宅でも保冷材で冷却して、患部の安静を保つ。

- 入浴、お酒、激しい運動×

- 術翌日から自宅でシャワー洗浄処置とする。シャワー洗浄(石鹸、シャンプーも可)、タオルで水分をふきとって、ゲンタシン軟膏、ガーゼテープ(または浸出液が少なければ絆創膏)。

- 抜糸は術後1週で可能である。

■ Step 16

- 術後1週間(真皮縫合がしっかり入っていれば術後3〜6日でも可)で抜糸する。

- 抜糸後は肌色テープ(サージカルテープ)を最低1ヶ月は貼付する。肌色テープはきずの幅が広がったり、盛り上がるのを予防する効果がある。またUVカットの効果もあり、きずあとの色素沈着を予防する。肌色テープは2〜3日に1回入浴時にふやかしながら剥がして交換、それ以外はシャワー等で濡れても剥がさず自然乾燥で対応してもらう。

幅が細いものと、太いものがあり、部位やきずの大きさにより使い分ける

術後1ヶ月のきずあと

■ 処方箋

- ケフラールカプセル(250mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ゲンタシン軟膏 10g 1本

■ コスト

- 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(K005)

.jpeg)

・露出部=半袖・半ズボンで隠れている部分以外

顔の手術では軟部腫瘍摘出術は算定できない。