Key Point Summary

関節上(肘頭、膝蓋など)の挫創や皮膚剥脱創は、ステリストリップではなく、縫合による閉創が望ましい。 縫合後にシーネ外固定を併用することで、術後の創トラブル(創離開や血腫)を予防することができる。 シーネ外固定をマスターする。

.jpeg)

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【関節上の皮膚剥脱創】

- 高齢者は皮膚が薄く脆弱なため、軽度な外傷でも皮膚がはがれてしまう。表皮剥離と呼ばれることが多いが、正確には皮膚剥離または皮膚剥脱創が正しい。スキンテアと呼ぶこともある。

- 下の症例のように関節上の広範囲の皮膚剥脱創では、ステリストリップではなく、縫合による閉創のほうが合併症が少なく治癒する。

左肘の皮膚剥脱創

■ Step 1

- 必ずレントゲン撮影(肘関節2R)をする。

レントゲンで骨折の疑いがあり、判断に迷ったらCTを撮影する。骨条件も依頼する。

骨折があれば開放骨折の可能性が高いので、即座に整形外科にコンサルトする(夜間であっても)。

■ Step 2

- 1%Eキシロカインで局所麻酔する。本症例では10cc注射した。

開放創から注射すると痛みが少ない。

■ Step 3

- 生理食塩水100mlに18G needleまたは洗浄ノズルを刺して洗浄する。

- 汚染程度が強ければ、洗浄量を増やし、ブラシなども併用する。

■ Step 4

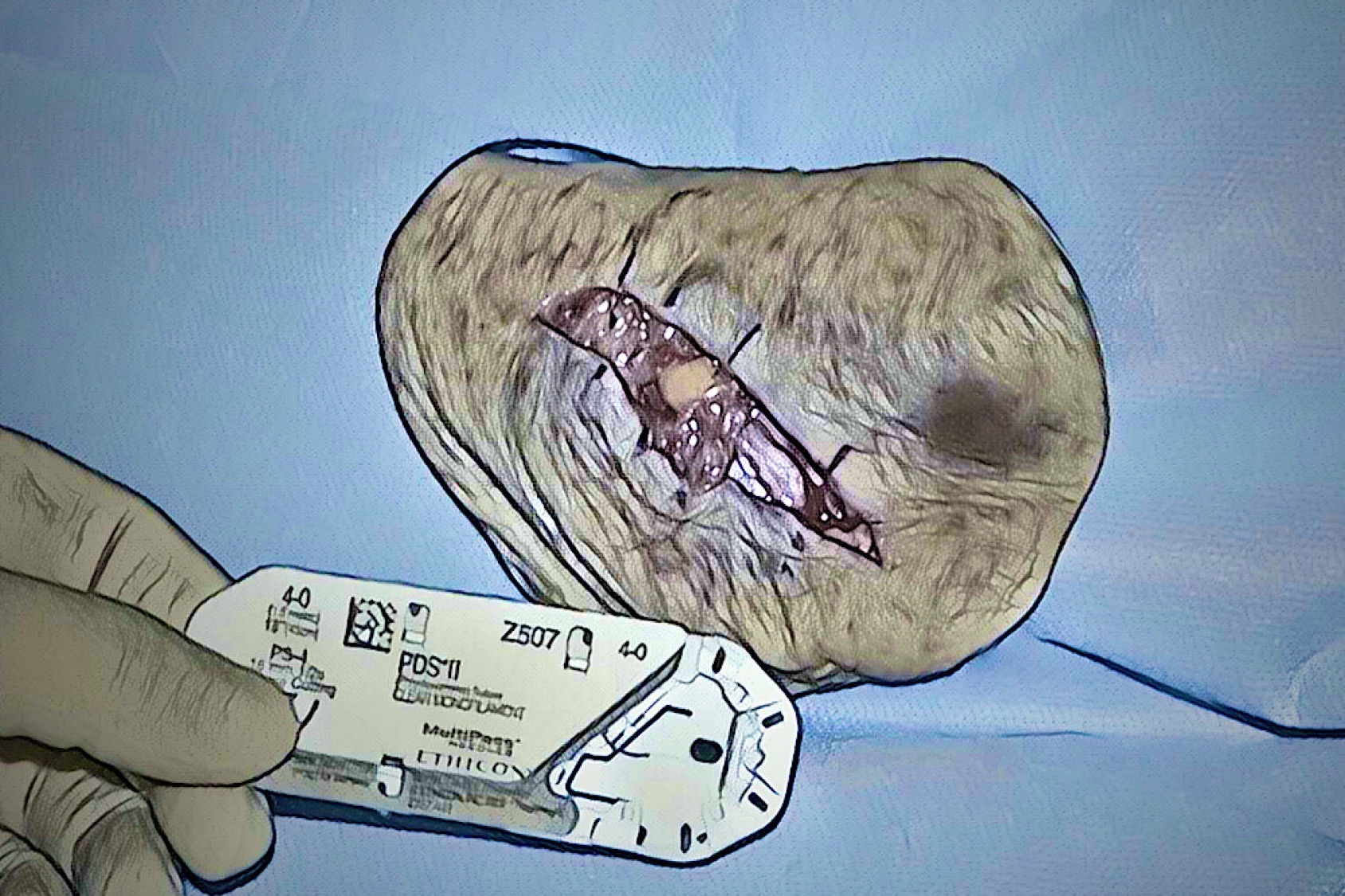

- 真皮縫合をする(4-0 or 3-0PDSを使用する)。

縫合する位置を皮膚ペンでマーキング(下写真の青線)するとよい。

皮膚剥脱創の創縁は、ペラペラの血流が不安定な皮膚が内反(invert)していることが多いため、創縁をトリミング(切除)して、真皮縫合時にやや外反するとよい。

■ Step 5

- ペンローズドレーンを留置する。モスキート鉗子で先端を摘まんで皮弁下に押し込む。

皮膚剥脱創は皮弁下の血腫をいかにドレナージできるかが重要である。そのため、ペンローズドレーン、圧迫、固定(シーネ)、冷却を確実におこなう。

■ Step 6

- 皮膚の表層縫合をする(5−0ナイロンを選択した)。

縫合時に創縁の血流を妨げるような力任せの締め付けをしないようにする。

■ Step 7

- ソフラチュールを貼付する。

- ステリストリップを補強のために併用してもよい。その際にはテープとテープの間隔をあけて、間からドレナージがきくようにする。

ソフラチュールは必須ではないが、皮膚に追従して密着するので著者は好んで用いている。

■ Step 8

- 青綿(ブルーラップ)で患部を軽く圧迫する。

- ライトスプリント3号を使用して、固定用のシーネを作成する。

- 肘関節は良肢位である屈曲90°でのシーネ外固定が理想であるが、皮膚縫合部に過剰な張力がかかるのを避けるために肘関節を軽度屈曲位で固定する。

ライトスプリントは上肢→3号、下肢→4号を選択する。小児では2号も検討する。

ライトスプリントは適当な長さにきって、中身の芯材を水でぬらして、被覆材でつつんでから患部にあてがう。芯材が固まる過程で温かくなり、5分ほどでカチカチに固まる。

創縁に1番緊張がかからないのは肘関節伸展位だが、肘が伸びきっていると日常生活はとても不自由なため軽度屈曲位を選択している。

青綿(ブルーラップ) 白綿の施設もある

ライトスプリント 上肢では3号を使用することが多い

■ Step 8

- 弾性包帯をまく。

シーネがあたっていたい場所がないか確認する。

弾性包帯は強く締め上げすぎたくないが、一方で、軽度の圧迫がかかるようにする(皮弁下の血腫を予防するため)。

■ 術後ケア

- 当日は、包帯の上から患部を保冷材で2〜3時間程度冷却する。入浴や飲酒は避ける。

- 三角巾を併用する。

- 手指は適宜動かすようにする。動かさないと浮腫が生じ、指の拘縮につながる。

- 術後1〜2日後に来院してもらい、ペンローズドレーンを抜去、再び圧迫・固定を継続する。自宅での自己処置はせず、シーネも外さないように指示する。術後5〜7日で再度患部をチェックする。この時点で生着部位と壊死部がはっきりする。壊死部は適宜デブリードマンをするが、イソジンゲル外用でデマルケーションがつくまで待ってからデブリードマンをするのもよい。

- 抜糸は1〜2週間を目途におこなう。

術後2ヶ月

■ 処方箋

- ケフラールカプセル(250mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 3日分

野外で受傷の場合、tetanus toxoidの接種を検討する。

■ コスト

例えば上肢の場合は肘よりも上から巻いたら「5.上肢」、肘よりも下から巻いたら「3.半肢」で算定する。

■ 関連記事