Key Point Summary

Oblique triangular flapは、指神経血管茎付きのVY前進皮弁である。 皮弁を12mm以上前進すると異常知覚が生じるため、皮弁の移動が10〜12mmで済むような小欠損にもちいると良い。つまり、爪の中間部での横切断(石川Subzone II)がよい適応である。 指神経血管側の周囲に十分な脂肪をつけて挙上することで、皮弁の静脈還流が確保される。 神経血管束を指基部まで剥離することで、皮弁をゆったりと指尖部に移動することができる。結果として、異常知覚や皮弁の血行障害を防ぐことができる。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【解剖】

.jpeg)

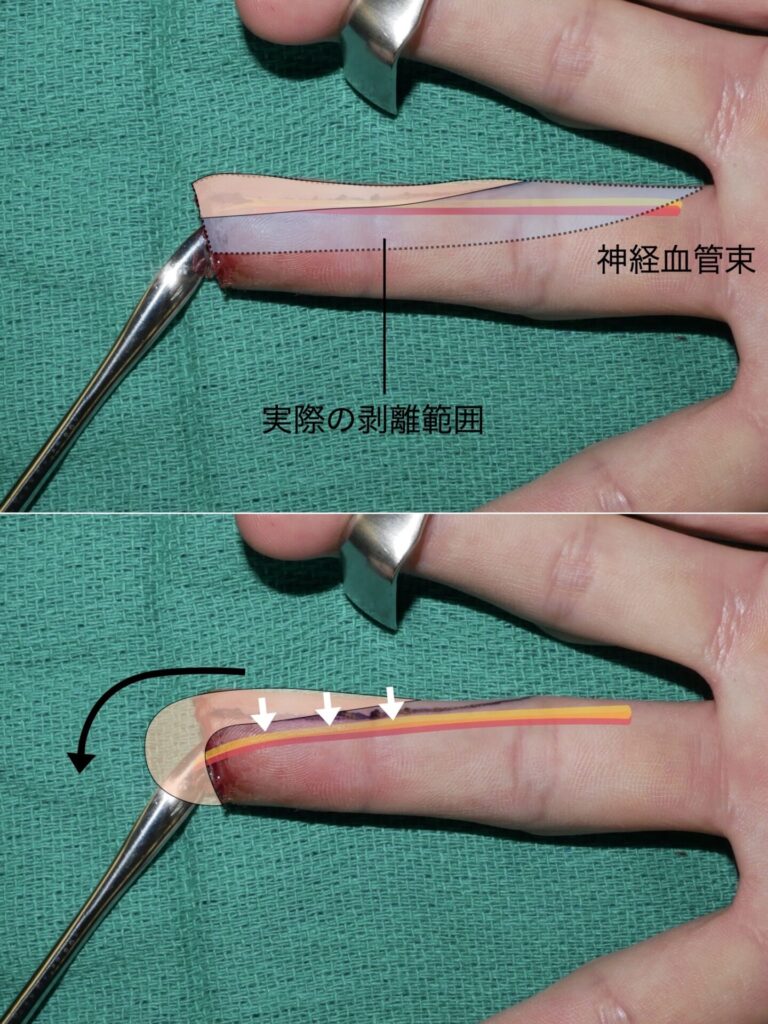

側正中線から骨まで切開し、骨膜&腱鞘の上のレイヤー(層)で剥離すると自動的に神経血管束が皮弁に含まれる。

【Oblique triangular flap】

-1024x768.jpeg)

Oblique triangular flapは、指神経血管茎付きのVY前進皮弁である。

Step by Step

■ Step 1

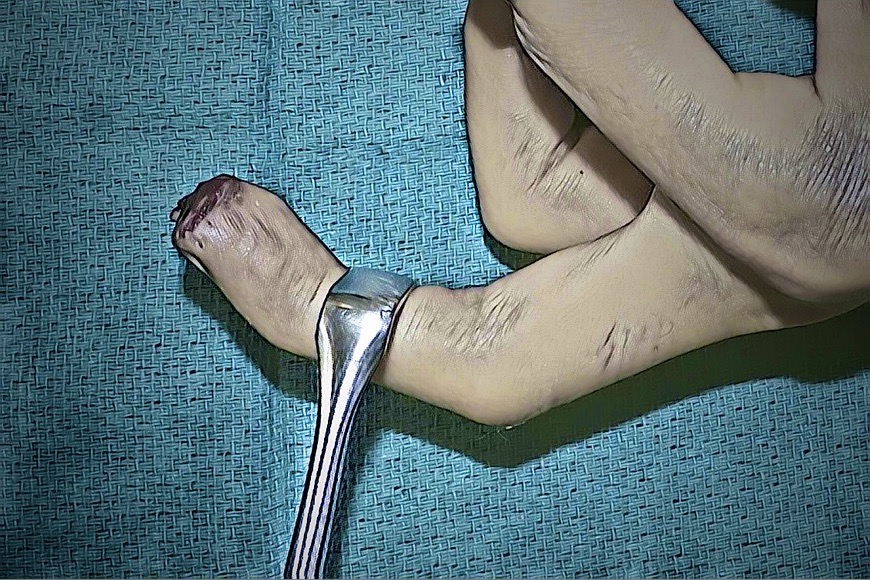

- 指尖部の石川Subzone IIレベルでの横切断が良い適応である。

- 基本的には指の尺側に皮弁をデザインする(母指とピンチするため橈側に傷をつけたくないから)。小指は橈側から挙上する。

■ Step 2

- まず側正中線を作図する。

- 皮弁末梢の幅は指切断端の縦径の幅とする。

- 皮弁近位の三角の頂点はPIP関節上〜PIP関節より近位10mm以内に設定する(皮弁を前進したときに皮弁の中枢側の三角がPIP関節上にくれば問題ない)。

側正中線は、指を屈曲させたときの皮線の背側の頂点を結んだ線である。

.jpeg)

【References】

- Vankataswami R. Oblique triangular flap; a new method of repair for oblique amputations of the fingertip and thumb. Plast Reconstr Surg 1980;66:296-300.

- 平瀬雄一. Graft on flapのコツ。整形外科Knack&pitfalls 手の外科の要点と盲点.文光堂.2007.282-284.

皮弁の背側の切開線は側正中線に一致させる。皮弁を前進させるために、神経血管束を中枢に追う必要があるため、PIP関節より中枢側にも側正中線に沿って切開線が作図してある。

皮弁末梢の幅は指切断端の縦径の幅とし、細長い皮弁を作図する。

■ Step 3

- 手術は局所麻酔+指タニケットでもできなくはないが、指基部まで神経血管束を剥離する必要があるため、上肢タニケット駆血下が望ましい。

- つまり、全身麻酔下または腕神経叢ブロック下での手術が望ましい。

■ Step 4

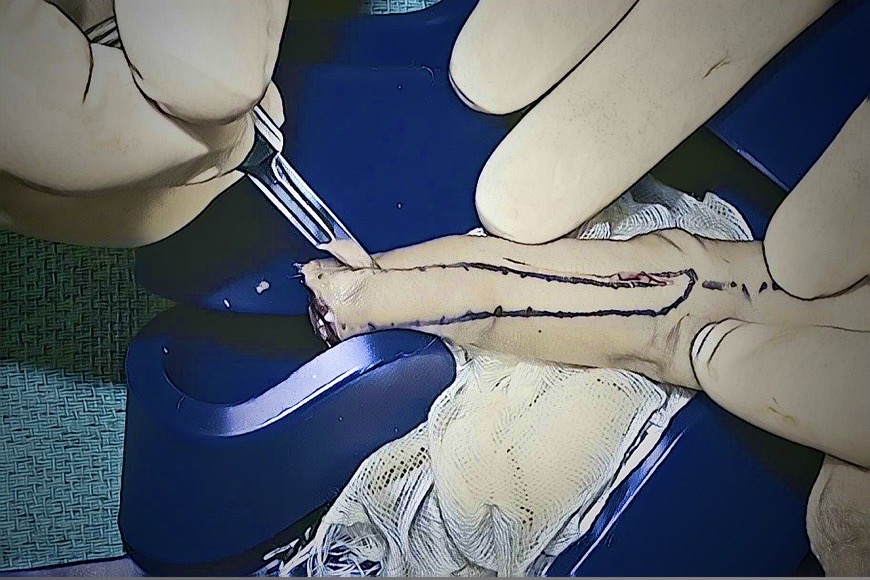

- まず皮弁の背側=側正中線から切開する。

- ここは解剖学的に重要な組織はないため、骨膜上まで一気に切開する。

側正中線をただしく作図できれば、神経血管束はそれよりも必ず掌側にある。背側には側索が確認できる。

側正中線は指のやや背側に位置し、切開すると深部に骨を触れる。

皮弁の背側から切開する。すぐにメス先に骨を感じる。

骨膜&腱鞘の上のレイヤー(層)で剥離すると自動的に神経血管束が皮弁に含まれる。

■ Step 5

- もう1方(皮弁の掌側縁)の皮膚切開をする。

皮膚のみを浅く切開する。神経血管束が浅層(皮膚直下)にあるためである。

■ Step 6

- 皮弁の中枢側で神経血管束を同定する。

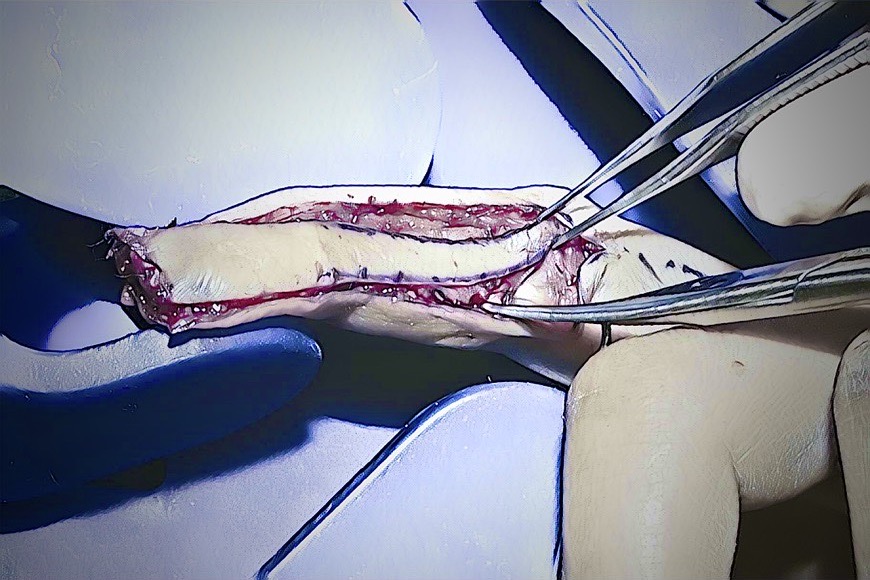

皮弁の中枢側で、Cleland 靱帯(白い線維状の膜)を切開すると、その下の脂肪組織がボワッとでてくる。この脂肪組織内に神経血管束は存在する。

■ Step 7

- 末梢側から骨膜&腱鞘の上のレイヤー(層)で剥離する。

皮弁の裏側から神経血管束を確認しながら剥離する。

神経血管束の周囲に脂肪組織を極力温存することで静脈還流が確保される。

■ Step 8

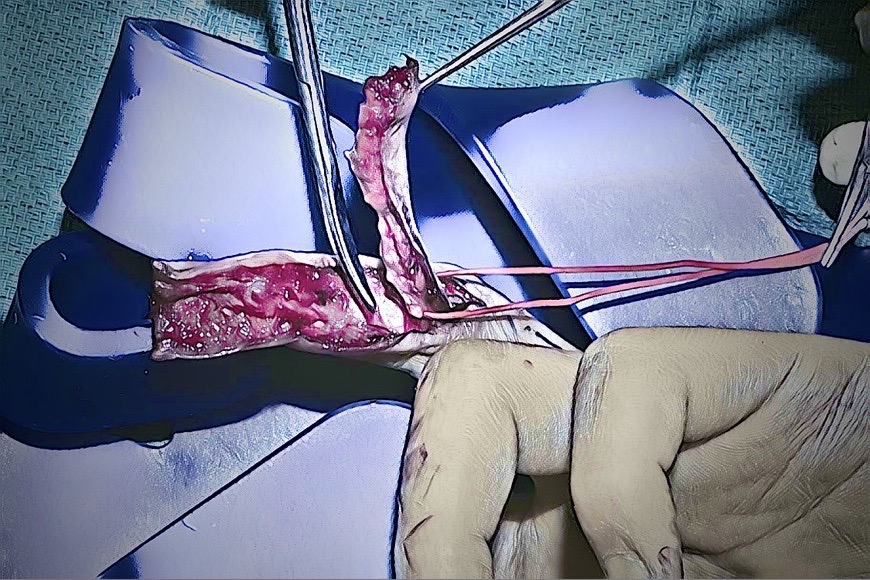

- PIP関節の中枢側まで神経血管束を剥離する。必要であれば、側正中線に沿った皮膚切開を延長する。

- 皮弁を遠位に移動するために、足かせになっている(ひっかかっている)線維状組織を切離する。

- 神経血管束の剥離は、皮弁をゆったりと指尖部に移植できるまで剥離する。症例によっては指基部まで剥離することもある。

.jpeg)

皮弁はただ前進させるのではなく、回転させながら前進させるとよい。神経血管束は本来の位置よりもやや掌側中央に移動している。

■ Step 9

- 皮膚縫合 5−0ナイロン

特に皮弁遠位では緊張の強い縫合は避ける。小欠損は人工真皮で被覆して二次治癒させればよい。

人工真皮をうまく使って皮弁にかかる緊張を極力さけることが、指尖部を皮弁によって安全に再建するためのコツである。

■ Step 10

- 背側からシーネ外固定する。

- ストッキネットと点滴棒を用いて挙上する。

- ベッド上では肘周りを枕で固定し、保冷材で冷却する。

手指の皮弁において、術後の挙上と冷却はとても重要である。術後1〜3日の浮腫に皮弁が耐えれるかが勝負の分かれ目となる。

■ 術後

- 患部の安静、冷却、挙上を徹底する。

- 術翌日に、ドレッシングをはずして、皮弁血流に問題がないかを確認する。ペンローズドレーンを留置していれば抜去する。

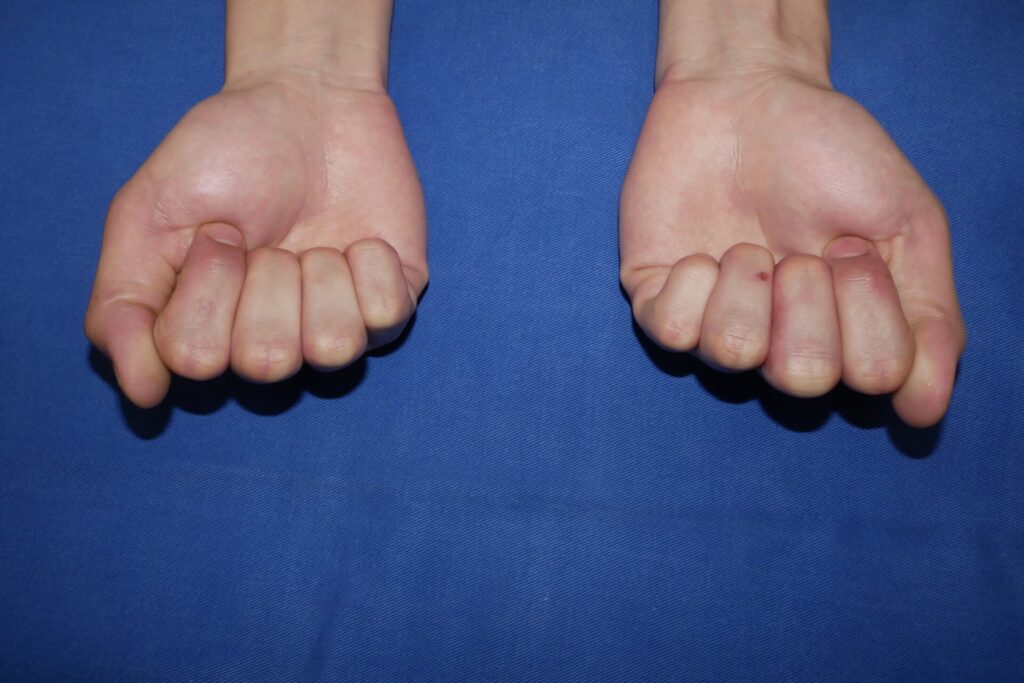

- 縫合創が安定するまで(術後1〜2週)は、縫合部に緊張がかからない程度の軽い自動運動(active ROM ex)に留める。適度な自動運動をすることで手指の浮腫は改善する。一方でPIP関節が屈曲拘縮にならないようにリハビリ時以外は伸展位を保つ。

- 連日の処置は不要であり、2〜3日に1回の処置(シャワー or 水道水洗浄、ゲンタシン軟膏、ガーゼ薄めでテープ固定)で十分である。

- 抜糸は術後2週間が目安である。

- 抜糸後、日中は制限なしでの患指の使用を許可する。夜間は手術痕上にエクラープラスター(ステロイドテープ)を貼付し、アルフェンスシーネでPIP関節を伸展位に保つ。

■ 処方箋

- セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 1日3回 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- フィブラストスプレー500(処置時に使用)

- ゲンタシン軟膏 10g 1本 or プロスタンディン軟膏30g 1本

■ コスト

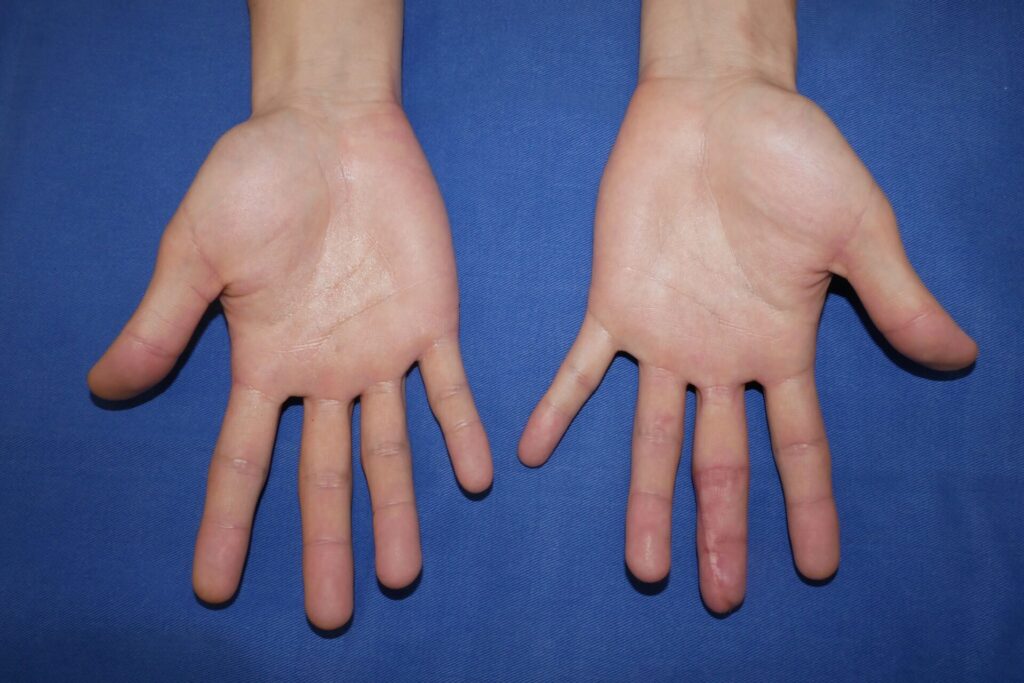

■ 長期経過

術後3ヶ月間は、夜間のエクラープラスター(ステロイドテープ)の貼付を継続する。

■ 関連記事