Key Point Summary

Cross-finger flap(指交叉皮弁)は、指の掌側の皮膚欠損に対して隣接指背側の皮膚を遠隔皮弁として挙上し、被覆する手術法である。

皮弁採取部には植皮を要する。

手術は2回要し、皮弁の切り離し術は初回手術から2週後におこなうことが多い。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【解剖】

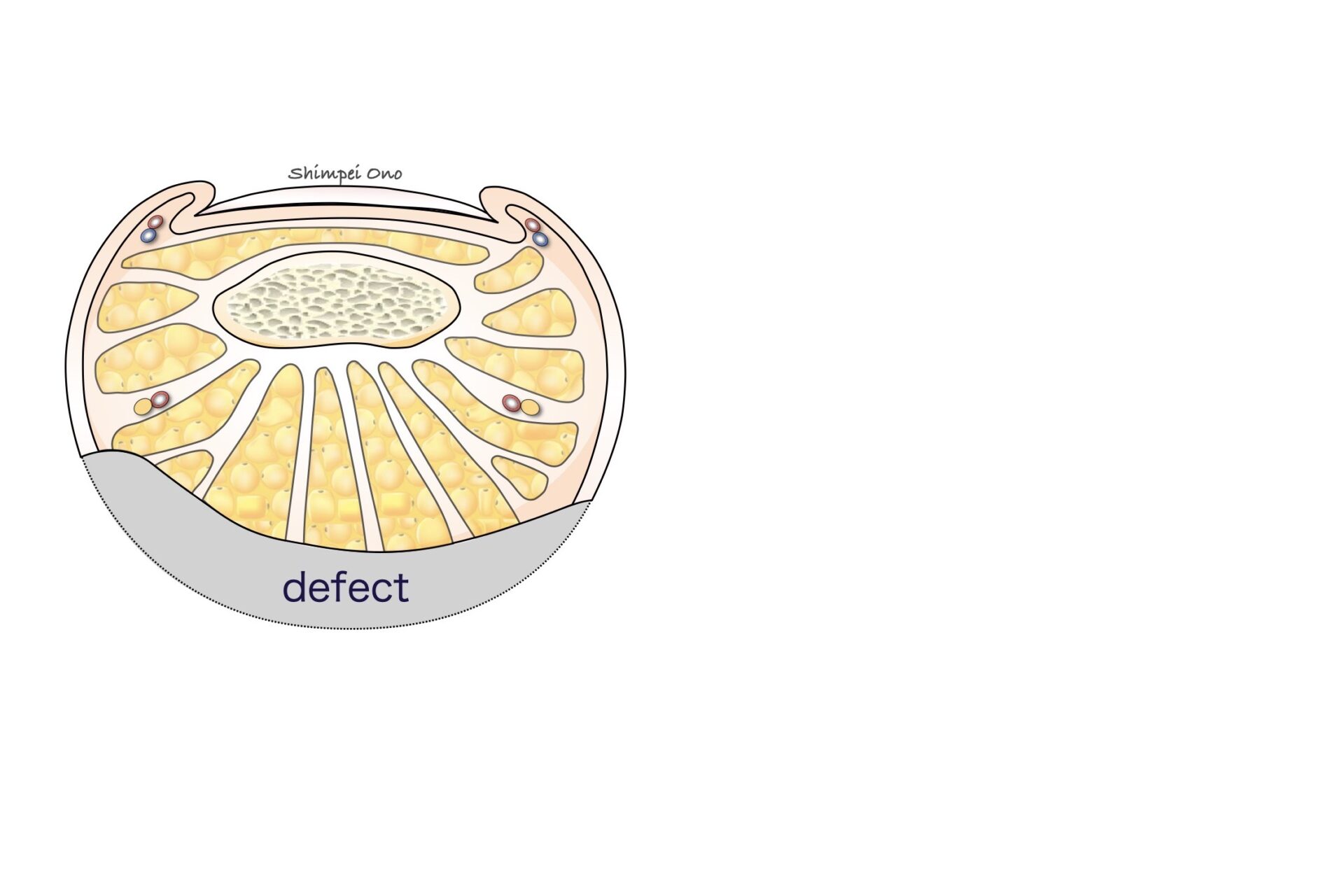

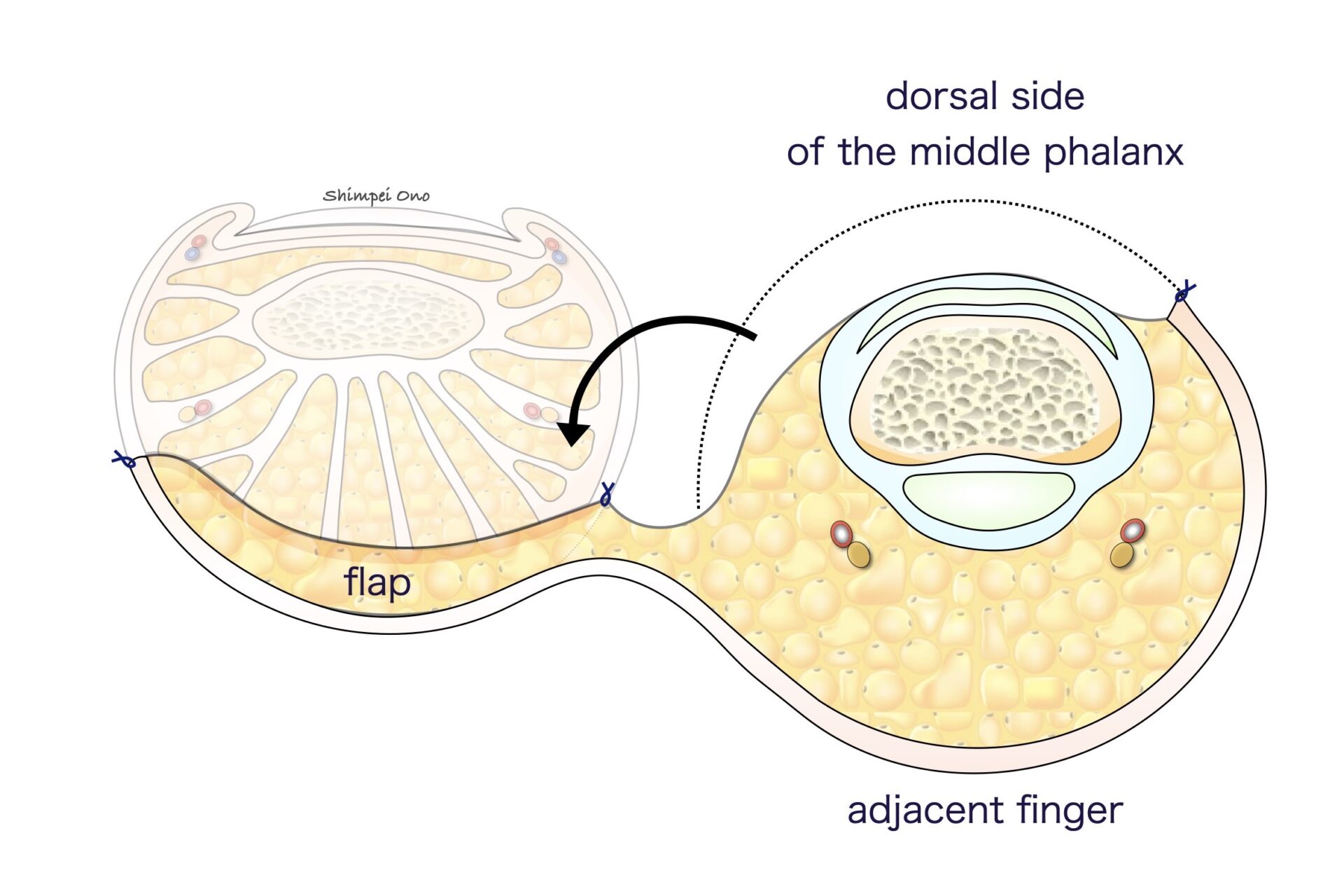

【Cross-finger flap】

- 指掌側(通常は指尖指腹部)の皮膚欠損に対して隣接指の指背側(通常は中節背側)の皮膚を遠隔皮弁として挙上し、欠損を被覆する手術法である。

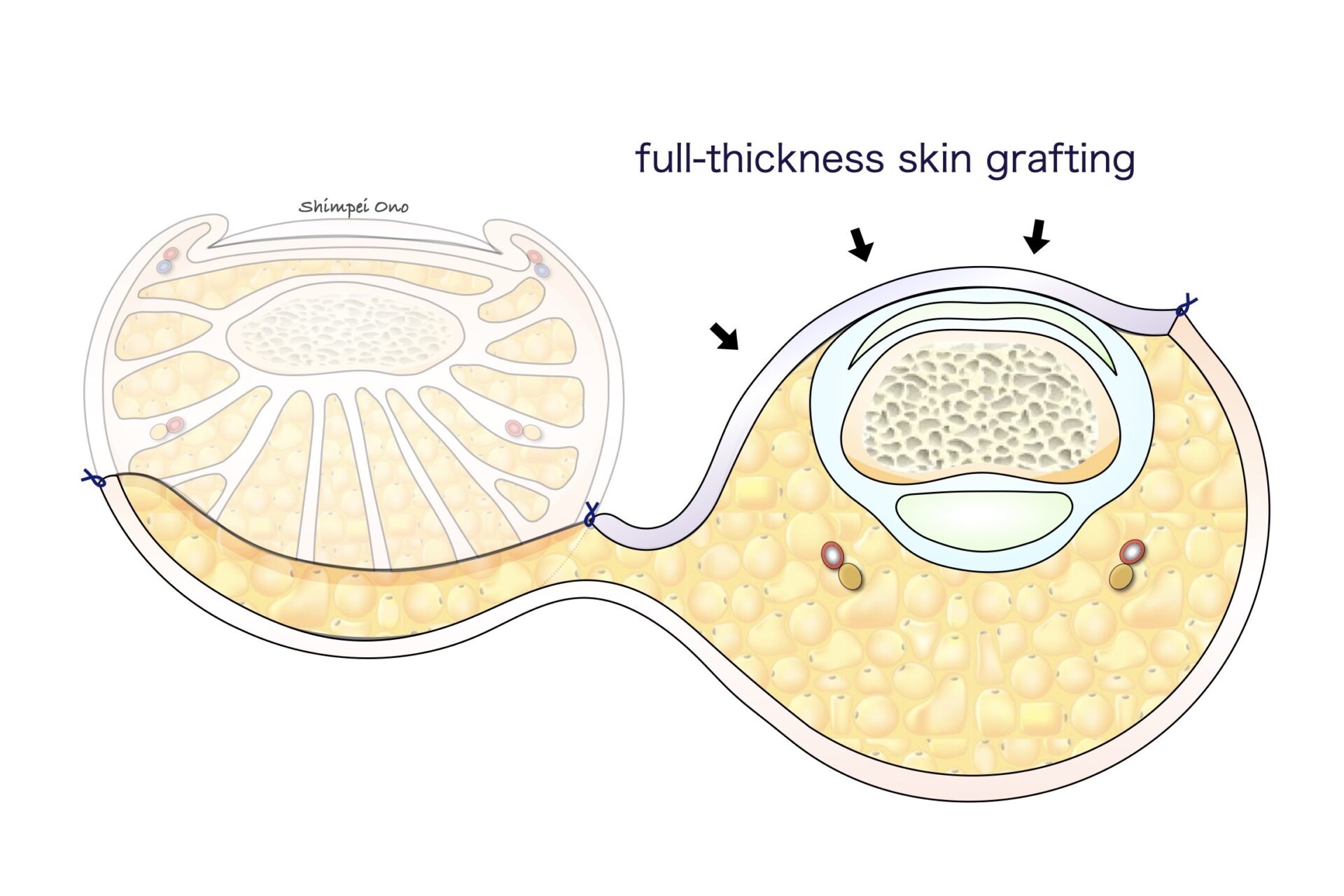

- 皮弁採取部には植皮を要する。

- 手術は2回要する。皮弁の切り離し術は初回手術から2週後におこなうことが多い。

.jpeg)

Step by Step

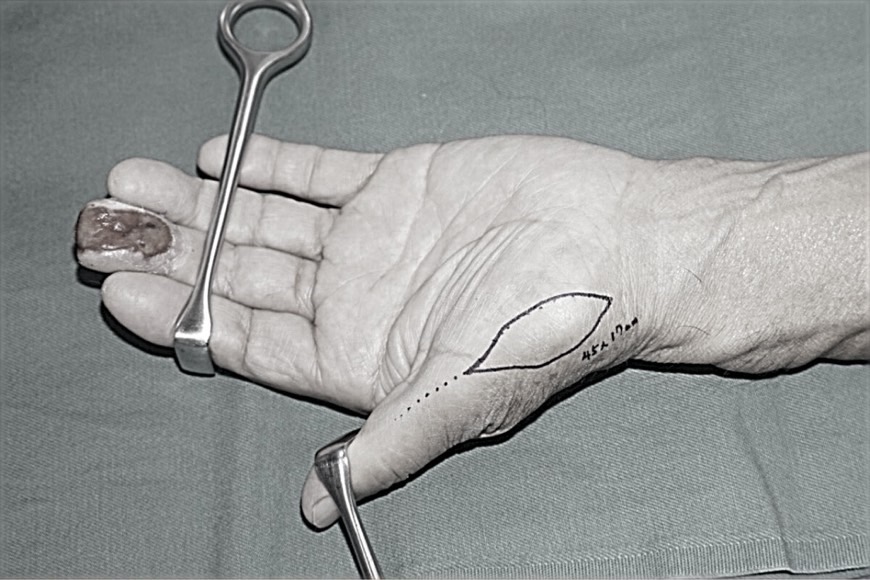

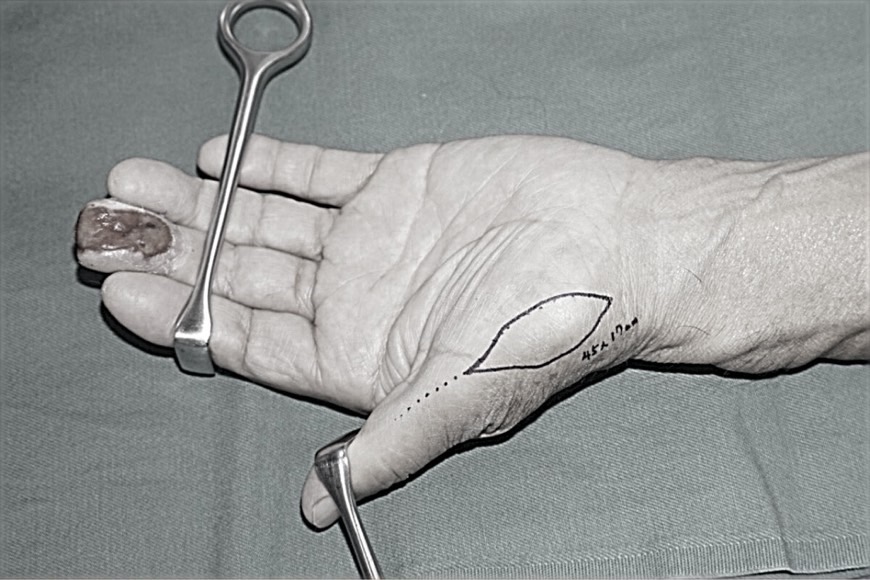

左中指の指尖指腹部の斜め切断の症例である。Cross-finger flapの皮弁採取部にたいする植皮は、前腕近位内側から採取する形成外科医が多いが、著者はより色や質感の近い手部橈側や尺側から紡錘形に採取して縫合創を側正中線にあわせる手法を好んでいる。植皮採取部のデザインときずあとケアを間違えなければきれいに治癒する。

.jpeg)

Step by Step

■ Step 1

- 本皮弁は、指尖指腹部全体(DIP以遠・掌側)の大きな欠損によい適応である。指体部の欠損にもよい適応である。

- 中節骨背側にコの字の皮弁を作図する。この際、橈側と尺側の側正中線にコの字の角が一致するようにする。

中指の欠損では、隣接する示指 or 環指から皮弁挙上が可能であるが、いずれかを選べるのであれば環指のほうがよい。術後の指位が自然であり、皮弁切り離しまでの期間、母指と示指でピンチができるからである。

矢印:掌側の指動脈から指背側の皮膚に向かう栄養血管の走行を示している。

■ Step 2

- 手術は伝達麻酔 (or 全身麻酔)下、上肢タニケット駆血下でおこなうのが望ましい。

肉眼での手術はオススメしない。ルーペを使用しての手術が望ましい。

.jpeg)

■ Step 3

- 最初に、欠損の創縁を15番メスで新鮮化し、創面のバイオフィルムを鋭匙で除去する。

- 生理食塩水で洗浄する。

遠隔皮弁では、切り離しまでの2週間で、欠損(移植床)-皮弁間の良好な血行再開が求められる。欠損の創縁と皮弁辺縁を縫合するが、adaptationが不良な部分があると、切り離し後の皮弁壊死が生じる。

.jpeg)

■ Step 4

- 15番メスで、皮弁を挙上する。

- 皮膚を切開すると、メスの刃先が極薄の皮下脂肪の層に達する(刃先の抵抗がなくなる)。伸筋腱のパラテノン上の層で、皮弁を挙上する。皮下脂肪や皮静脈は極力皮弁に含める。

皮膚を切開する際に深く切り込まないように注意する。中節背側は皮下脂肪が少なく、直下に側索などの腱組織がある。

皮弁を挙上する際は、伸筋腱上のパラテノンを温存し、伸筋腱が露出しないように注意する。パラテノンが残っていれば植皮は生着する。

■ Step 5

- 環指から挙上した皮弁を中指の欠損にあてがい、十分に被覆できることを確認する。

- この段階で、環指の欠損サイズが確定するので、全層採皮をしておく。

- 本症例では、手部橈側(第1中手骨上)で長軸が側正中線に一致するような45×17mmの紡錘形を作図し、全層採皮した。

- 皮弁採取部は4-0PDS、5−0ナイロンで単純縫縮する。

採皮をする際、植皮片に皮下脂肪がつかないように15番メスで挙上する癖をつける。

皮弁採取部を単純縫縮する。手関節に屈伸運動により縫合部に張力がかかることを確認したため、小さなz-plastyを加えた。

.jpeg)

■ Step 6

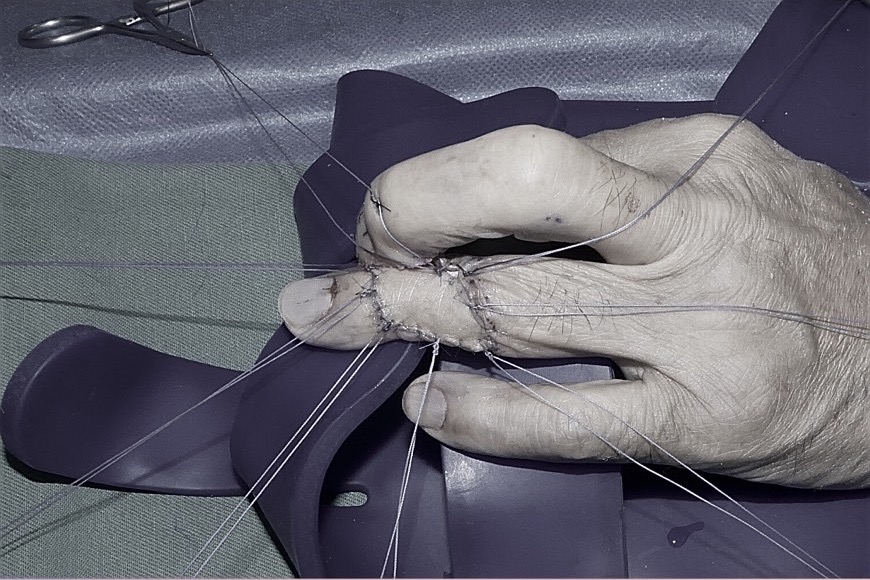

- 5−0ナイロンで皮弁を縫着する。

縫合時に創縁同士が内反しないように、部分的に垂直マットレスをいれるとよい。

■ Step 7

- Step 5で採取した植皮片を環指の欠損に移植する。6−0ナイロン(or 5−0ナイロン)で縫着する。

- 下の写真のように、タイオーバー用の3−0バイクリルを5〜10mm間隔で均等に配置する。

- ソフラチュール(or エスアイメッシュ)、さばき綿球でタイオーバーする。

タイオーバーの直前に、移植床と植皮片の間を、生食(10ccシリンジ+24Gサーフロー)で洗浄しておくとよい。同部の血腫は生着不良の原因となる。

■ Step 8

- 背側からシーネ外固定する。

- ストッキネットと点滴棒を用いて挙上する。

- ベッド上では肘周りを枕で固定し、保冷材で冷却する。

全身麻酔の場合、抜管時に患者が無意識に指を動かして、縫着した皮弁が剥がれてしまうリスクがある。全身麻酔であっても腕神経叢ブロックを併用したほうがよい。

手指の皮弁において、術後の挙上と冷却はとても重要である。術後1〜3日の浮腫に皮弁が耐えれるかが勝負の分かれ目となる。

■ 術後

- 患部の安静、冷却、挙上を徹底する。

- 術翌日に、ドレッシングをはずして、皮弁血流が問題ないかを確認する。

- 皮弁縫着部に緊張がかからないように中指と環指を包帯等でまき、指基部の軽い自動運動(active ROM ex)を推奨する。

- 術後1週間で植皮のタイオーバーを解除する。

- タイオーバーを解除したら、泡石鹸、シャワー or 水道水洗浄、ゲンタシン軟膏処置を開始する。創縁の血餅や浸出液を洗い流し、創治癒を促すことが重要である。

- 術後2週間で皮弁の切り離しをする。局所麻酔(指ブロック)下に手術可能である。

- 切り離し後は、日中は制限なく患指の使用を許可する。日中、2〜3時間毎に1回のPIP関節の自動運動、他動運動を推奨する。夜間は、アルフェンスシーネでPIP関節を伸展位に保つ。

- 上皮化が完了したら夜間のエクラープラスター(ステロイドテープ)の貼付を1〜3ヶ月継続する。

■ 処方箋

- セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 1日3回 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ゲンタシン軟膏 10g 1本 or プロスタンディン軟膏30g 1本

■ コスト

■ 長期経過

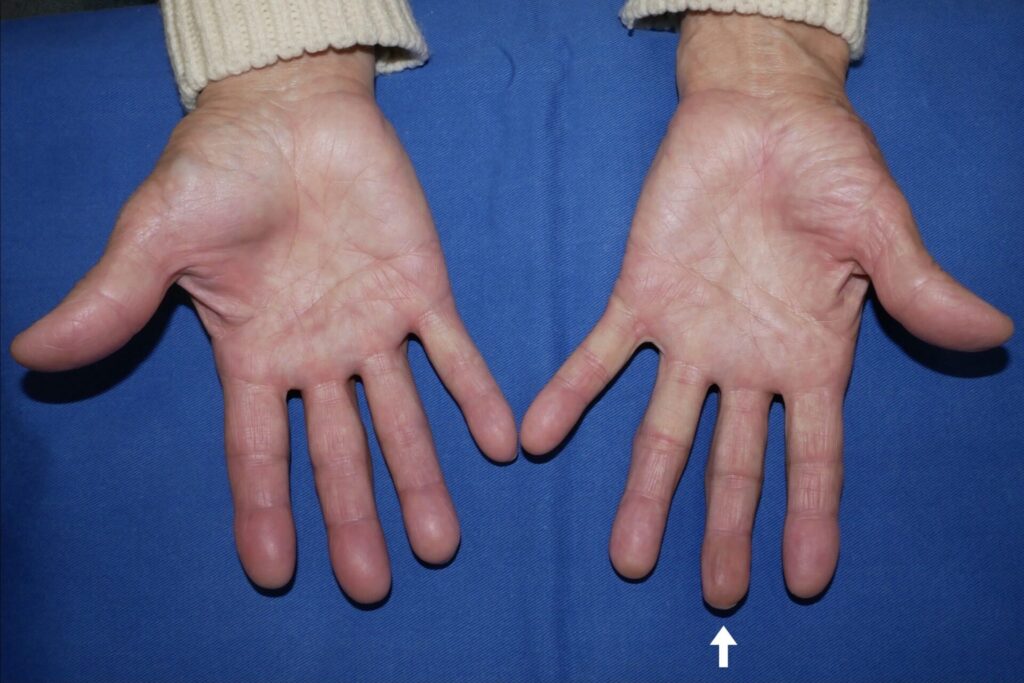

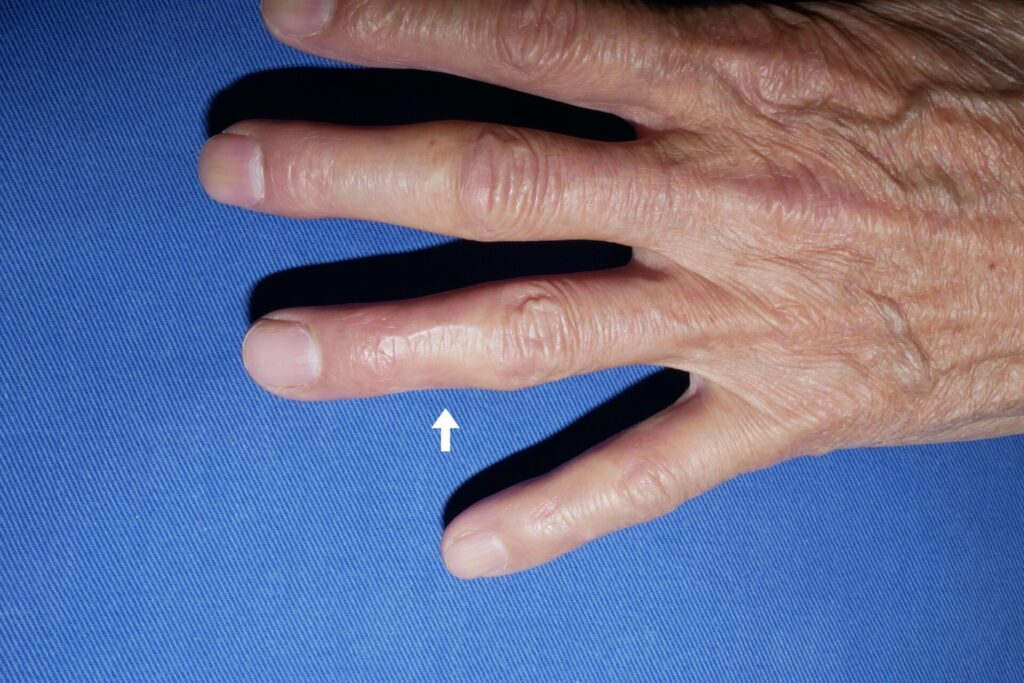

- 術後16ヶ月

矢印:皮弁移植部

矢印:植皮採取部

矢印:皮弁採取部(全層植皮後)

皮膚はやわらかいが、やや薄い。知覚の回復は掌側の皮膚を使った再建法と比較すると鈍い。

.jpeg)