Key Point Summary

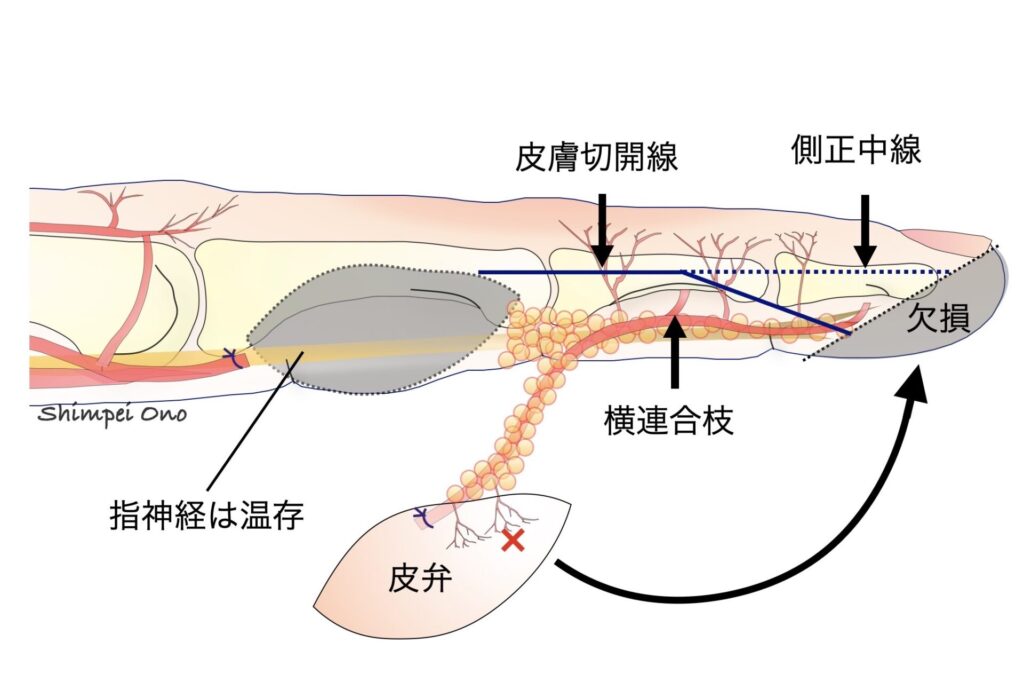

逆行性指動脈島状皮弁(homodigital island flap)は、指基節部の側面〜やや掌側に作図した島状皮弁を、指動脈を栄養血管として挙上する。 横連合枝(中節骨中央に位置する)の分岐部をpivot pointとして皮島を逆行性に挙上し、遠位(指尖指腹部)の欠損を被覆する。 指尖指腹部全体(DIP以遠・掌側)の欠損によい適応である。 皮弁採取部には植皮を要する。 術後の皮弁うっ血と指(特にPIP関節)の屈曲拘縮が問題となる。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

【解剖】

.jpeg)

逆行性指動脈島状皮弁では、指基部の側面〜やや掌側に皮弁を作図(赤点線)し、指神経を下に残してそれ以外をすべて挙上する。

【逆行性指動脈島状皮弁】

指基節部の側面〜やや掌側に作図した島状皮弁を指動脈を栄養血管として逆行性に挙上し、指動脈横連合枝の分岐部をpivot pointとして皮島を遠位の欠損に移動する。指神経は温存し、指動脈とその周囲の脂肪組織を皮弁側につけて挙上する。皮弁のドナーは植皮を要する。

Step by Step

DIP以遠・掌側の広範囲な皮膚軟部組織欠損である。人工真皮(インテグラ)を貼付している。

指背側(末節骨と爪床)はインタクトである。

.jpeg)

Step by Step

■ Step 1

本皮弁は、指尖指腹部全体(DIP以遠・掌側)の大きな欠損によい適応である。

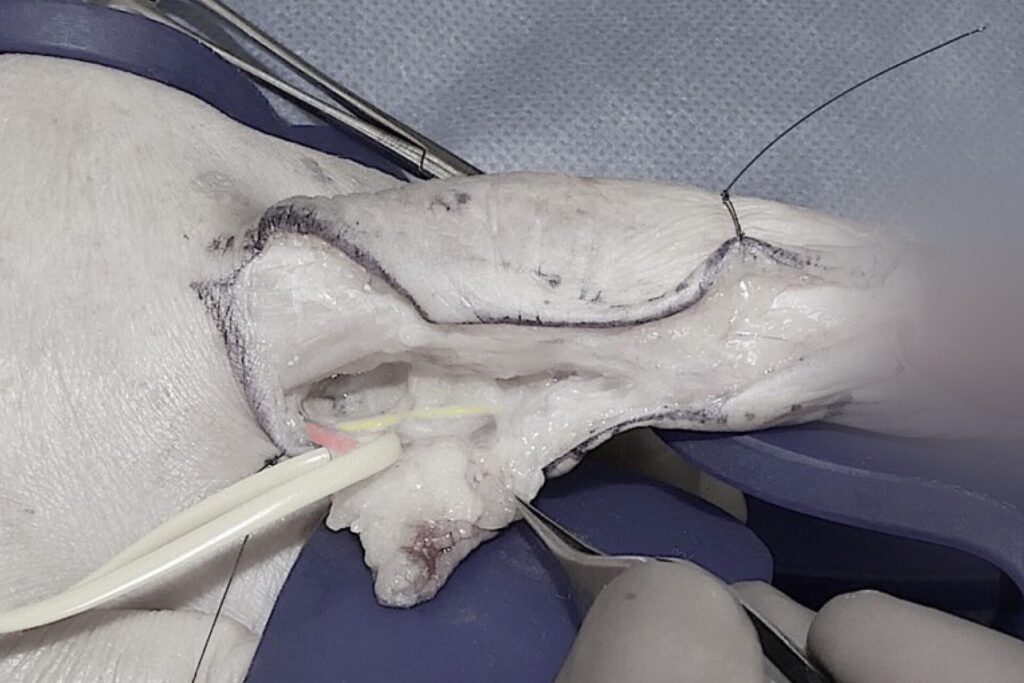

- 基本的に、皮弁は指の尺側にデザインする(母指とピンチするため橈側に傷をつけたくないから)。小指は橈側から挙上する。

- ます側正中線(Midlateral line)を点線でマーキングする。

- 横連合枝の位置(中節骨中央)にマーキングをする。

- 指基節部の側面〜やや掌側に島状皮弁を作図する。

側正中線は、指を屈曲させたときの皮線の背側側の頂点を結んだ線である。

理論上のpivot pointは、横連合枝(中節骨中央)であるが、ギリギリまで剥離すると皮弁トラブルが生じるため、それより2〜3mm中枢側を実際のpivot pointとして、皮島を作図すると安全である。

本症例では皮弁のうっ血対策として細い皮膚茎をつけているが必須ではない。

皮膚切開線は側正中線に一致するようにすると術後の拘縮予防になる。欠損に近い部分はやや掌側に斜め切開したほうが、最終的な皮弁のおさまりがよい。

.jpeg)

皮膚切開線(藍色線)は側正中線に沿うようにするとよい。欠損に近い部位の皮膚切開線は、斜めに掌側に向かうと最終的な皮弁のおさまりがよい。

■ Step 2

- 手術は伝達麻酔 or 全身麻酔下、上肢タニケット駆血下でおこなうのが望ましい。

指タニケット下での手術はオススメしない。指基部まで神経血管束を剥離する必要があるため、駆血部が邪魔になるからである。

肉眼での手術はオススメしない。ルーペ or 顕微鏡を使用しての手術が望ましい。

■ Step 3

- 15番メスで、皮弁の背側から切開する。

- 皮膚切開後、深部に伸筋腱(側索)を確認したら、その直上の層で皮弁を掌側に向かって挙上していく。

- 背側からCleland ligamentを切開して、その深部の神経血管束を確認する。Cleland ligamentを切開すると脂肪があふれでてくる感じがある。

- 次に、皮弁の中枢側を切開して、Grayson ligamentを切開すると、同様に神経血管束を確認できる。

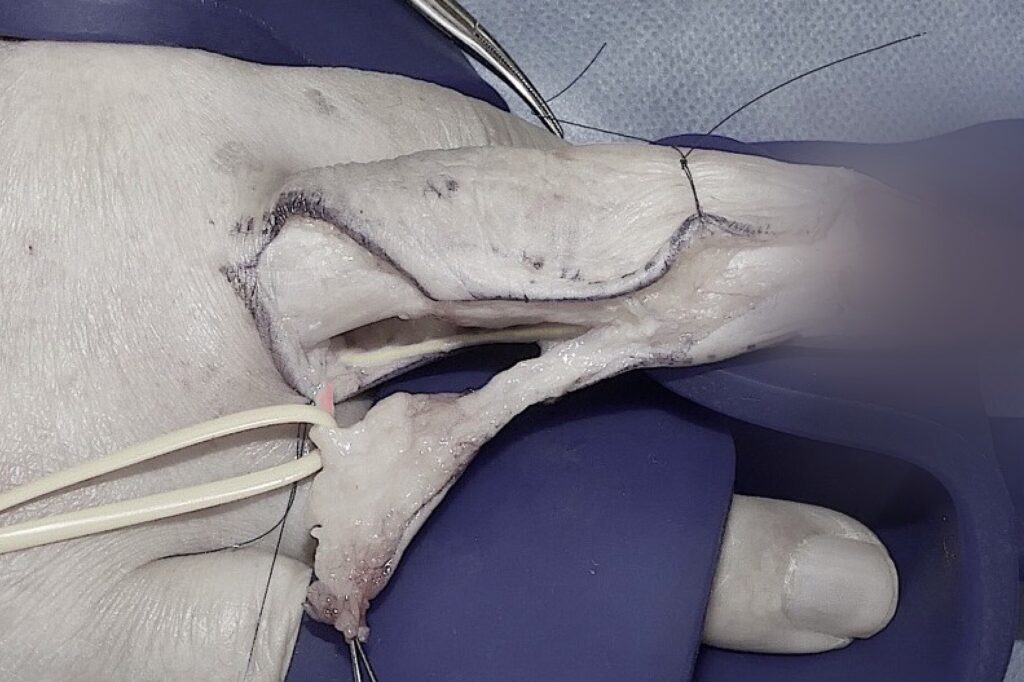

- 神経血管束を同定したらベッセルループで保護する。

メスを使って展開する。Atraumatic techniqueが、術後の成績に直結する。

【別症例】指動脈(赤)にベッセルループをかけている。その奥に指神経(黄)を確認できる。

■ Step 4

- 指神経のみを下に残して、それ以外を上(皮弁側)に全て挙上する操作になる。つまり、指動脈はムキムキに剥離せず、周囲の脂肪組織と一緒に挙上することになる。

- 指神経がある程度分離できたら、指動脈を皮弁の中枢側で6−0ナイロンで結紮し切離する。

- 指神経を下に落としながら、末梢側に向かって皮弁を挙上していく。

指動脈から骨に向かう枝が複数あり、それらをバイポーラで焼灼する。指動脈本幹を損傷しないように極力骨側で焼灼するとよい。

指動脈周囲に脂肪組織を極力温存することで、静脈還流が確保され、術後の皮弁うっ血を防ぐことができる。

【別症例】指動脈(赤)は6−0ナイロンで結紮している。その側に温存された指神経(黄)を確認できる。

■ Step 5

- 血管茎をpivot pointの近位2-3mmの辺りまで剥離する。

皮弁を欠損方向に引っぱらずとも余裕をもって欠損に移動できるまで、剥離を続ける。

■ Step 6

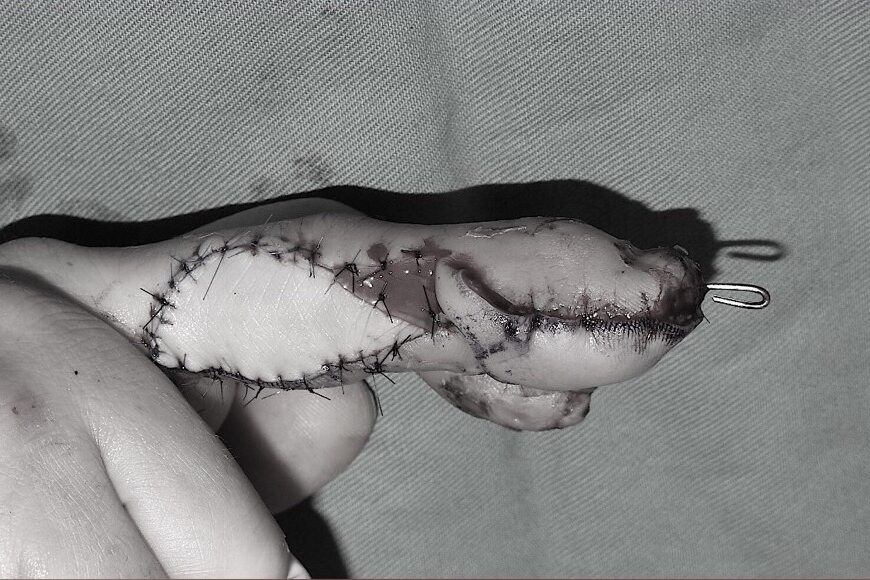

- 皮弁を欠損に移動する。

■ Step 7

- 皮弁採取部に植皮をするために、母指球から紡錘形(縫合創が側正中線に一致するようなデザインで)に全層採皮をした。

- 植皮片を皮弁採取部に移植し、タイオーバー圧迫固定をした。

植皮片を全層で採取する。縫合創が側正中線に一致するように作図した。

皮弁採取部に全層植皮をおこない、タイオーバー固定する。皮弁と植皮片の間の三角は人工真皮(インテグラ)である。茎の注意は無理に縫合せず、人工真皮で除圧するとよい。

■ Step 8

- 皮弁採取部を4−0PDS、5−0ナイロンで一期的に単純縫縮する。

皮弁採取部は4−0PDS、5−0ナイロンで一期的に単純縫縮する。

■ Step 9

- 背側からシーネ外固定する。

- ストッキネットと点滴棒を用いて挙上する。

- ベッド上では肘周りを枕で固定し、保冷材で冷却する。

手指の皮弁において、術後の挙上と冷却はとても重要である。術後1〜3日の浮腫に皮弁が耐えれるかが勝負の分かれ目となる。

■ 術後

- 患部の安静、冷却、挙上を徹底する。

- 術翌日に、ドレッシングをはずして、皮弁血流が問題ないかを確認する。ペンローズドレーンを留置していれば抜去する。

- 縫合創が安定するまで(術後1〜2週)は、縫合部に緊張がかからない程度の軽い自動運動(active ROM ex)に留める。適度な自動運動をすることで手指の浮腫は改善する。一方でPIP関節が屈曲拘縮にならないようにリハビリ時以外は伸展位を保つ。

- 連日の処置は不要であり、2〜3日に1回の処置(シャワー or 水道水洗浄、ゲンタシン軟膏、ガーゼ薄めでテープ)で十分である。

- 抜糸は術後2週間が目安である。

- 抜糸後、日中は制限なく患指の使用を許可する。夜間は手術瘢痕上にエクラープラスター(ステロイドテープ)を貼付し、アルフェンスシーネでPIP関節を伸展位に保つ。

■ 処方箋

- セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 1日3回 3日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- フィブラストスプレー500(処置時に使用)

- ゲンタシン軟膏 10g 1本 or プロスタンディン軟膏30g 1本

■ コスト

■ 長期経過

- 術後6ヶ月

.jpeg)

■ 関連記事