Key Point Summary

腱鞘巨細胞腫 = 腱滑膜巨細胞腫の限局型である。 腱鞘巨細胞腫は滑膜から発生する良性腫瘍である。 治療は手術による摘出である。 骨病変を認める症例、病変が関節内に迷入している症例では再発率が高い。

Q & A

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Outline

■ 定義

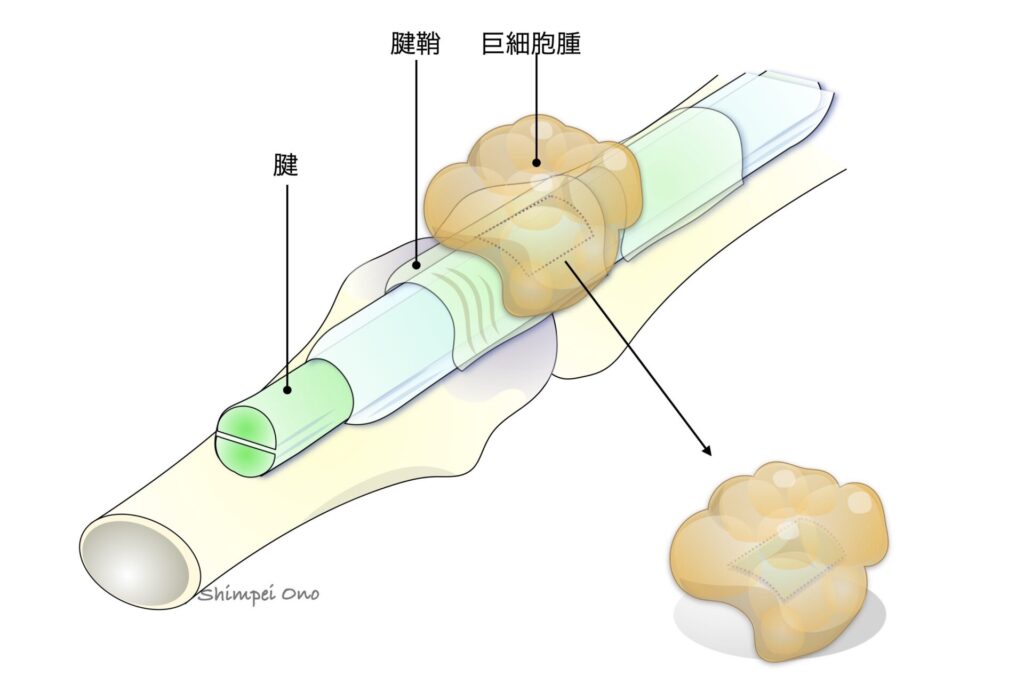

- 腱鞘巨細胞腫(giant cell tumor of tendon sheath; GCTTS)は後述する腱滑膜巨細胞腫の限局型である。

- 腱鞘、関節、滑液包などの滑膜から発生する良性腫瘍である。

Glowacki KA. Giant cell tumors of tendon sheath. J Hand Surg Am 2003;3:100-107.

■ 原因

- 不明。染色体の一部の変異によりタンパク発現に異常が生じることによるという説*もある。

.jpeg)

■ 分類

- 腱鞘巨細胞腫(giant cell tumor of tendon sheath; GCTTS)や色素性絨毛結節性滑膜炎(pigmented villonodular synovitis; PVS)は、臨床的には異なる腫瘍に見えるが、病理学的には同一の像を呈するため混乱が生じていた。

- 2013年にWHOは、両腫瘍を腱滑膜巨細胞腫(tenosynovial giant cell tumor; TGCT)としてを一つのカテゴリーに統一した。さらに、限局型

(localized-type)とびまん型(diffuse-type)の2つに分類した。

Somerhausen N de SA et al. Tenosynovial giant cell tumour. WHO Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone, 4th ed, International Agency for Research on Cancer 2013:100-103.

- 手・指に発生する腱鞘巨細胞腫は限局型である。一方で、膝関節や股関節などに発生する色素性絨毛結節性滑膜炎はびまん型である。

- 手・指に発生する腱鞘巨細胞腫の多くは限局型である。しかし、腫瘍の一部が関節内に迷入している症例があり、池田らはこれらを限局型とびまん型と中間の性格を有した「混合型」と呼ぶことを提唱している。

-1024x683.jpeg)

腱鞘巨細胞腫は限局型であるが、腫瘍の一部が関節内に迷入している症例があり、混合型と呼ばれている。

.jpeg)

■ 疫学

- 腱鞘巨細胞腫の85%は手指に発生し、次いで足趾が多い。手の腫瘍のなかではガングリオンに次いで多く見られる。つまり、手に生じる真性腫瘍のなかでは最も多い。

- 20〜60歳代までと幅広く、好発年齢はない。

- 腱鞘や指節骨間関節(DIP関節 or PIP関節)の滑膜から発生する。伸側よりは屈側に多くみられる。また指別では、示指に多い。

- 多くは単発性である(ごく稀に多発性)。

■ 臨床所見

- 手指や足趾に発生する弾性硬の無痛性腫瘤

- 腫瘍と腱鞘との癒着により深部との可動性が不良

.jpeg)

■ 画像検査

- X線:骨侵食像や圧排像を認めることがある。

- MRI:腫瘤はT1で低信号(〜等信号)、T2で低信号(と高信号の混在)を呈する(ヘモジデリン沈着を反映してT1、T2ともに低信号を示すことが多い。ただし、後述の「病理」で示すとおり腫瘍内に様々な細胞が混在するため、画像所見も一律ではない。)

.jpeg)

.jpeg)

-1024x683.jpeg)

■ 病理

- マクロ:線維性の被膜に包まれた表面不整な腫傷で、灰白色,黄色,茶褐の部分が混在する。

- ミクロ:灰白色は線維組織部分、黄色はコレステリンを含む組織球様細胞(foam cell)が集簇、茶色はヘモジデリンの多い部分である。多核巨細胞がこれらの組織内に散在する。

.jpeg)

■ 治療

- 手術による摘出が原則である。

Step by Step

右母指基節骨掌側に無痛性の弾性硬の腫瘤を認める。

レントゲンで骨圧排像は認めない。

■ Step 1

- 手術は伝達麻酔または全身麻酔下におこなう。

- 上腕タニケットを使用して、無血野で手術する。

肉眼での手術はオススメしない。ルーペ or 顕微鏡を使用しての手術が望ましい。

■ Step 2

- 腫瘍直上に皮膚切開線を作図する。

- 15番メスで皮膚切開をする。

腫瘍が掌側に存在する場合はzig-zag切開、腫瘍が背側に存在する場合は、縦切開またはゆるいS字状切開がよい。DIP関節の背側に病変があるがある場合はH字状切開も展開しやすい。

伸筋腱や神経血管束が腫瘍に圧排されて、皮膚直下に偏位していることがある。皮膚切開の際は、いきなり深く切り込まないように注意する。

腫瘍が掌側に限局しているので、zig-zag切開を選択した。皮線(クリーセ)をまたぐ時に角度を変えるとよい。

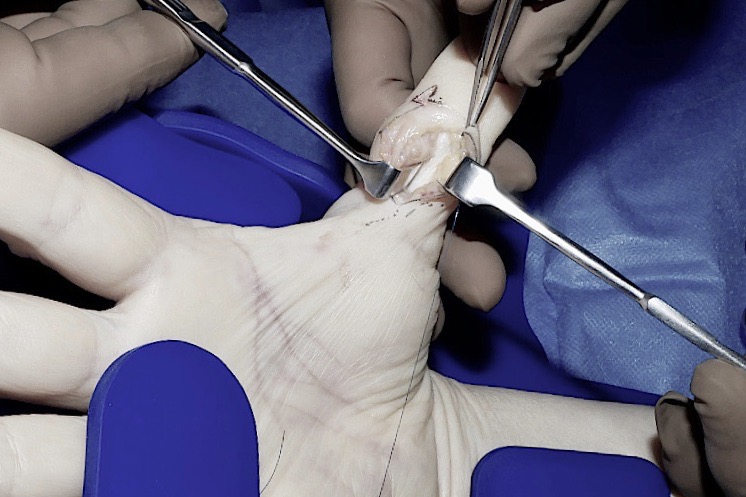

■ Step 3

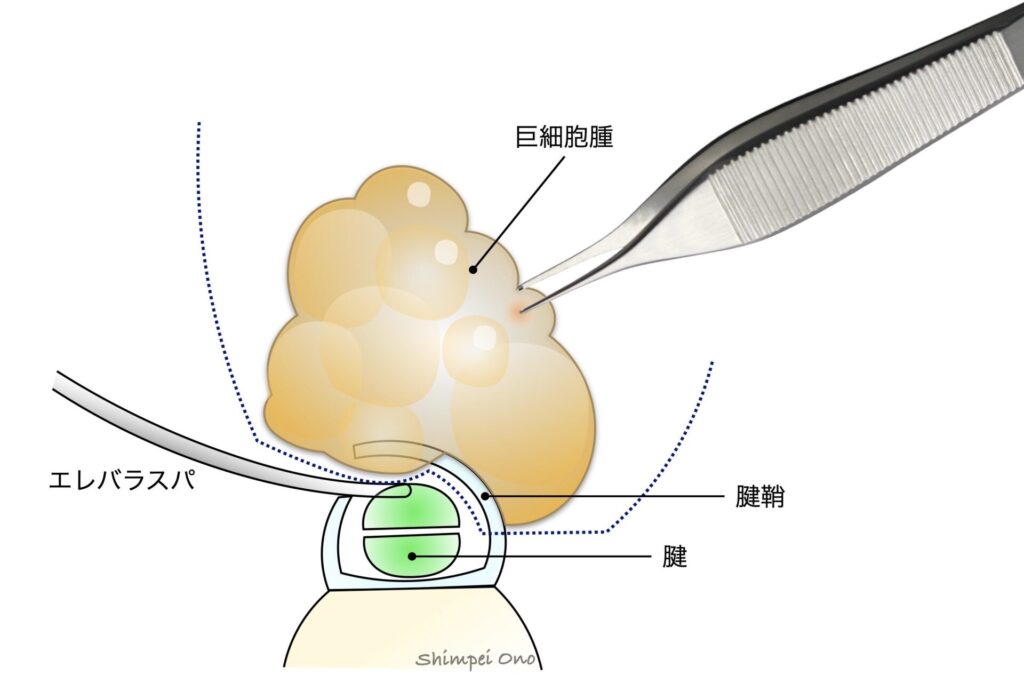

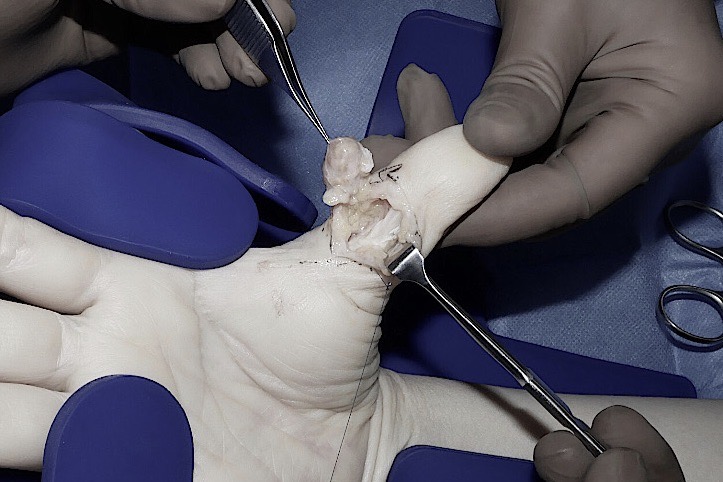

- 皮膚切開をすると、線維性被膜に覆われた黄褐色(黄白色)の腫瘍を確認することができる。

この際、神経血管束が腫瘍に圧排されて薄くなっていて同定しづらいことがある。必ず顕微鏡 or ルーペ下で剥離をすすめる。

神経血管束は同定したらベッセルループで保持・牽引するか、筋鉤で保護するとよい。

線維性被膜に覆われた黄褐色(黄白色)の腫瘍を確認することができる。

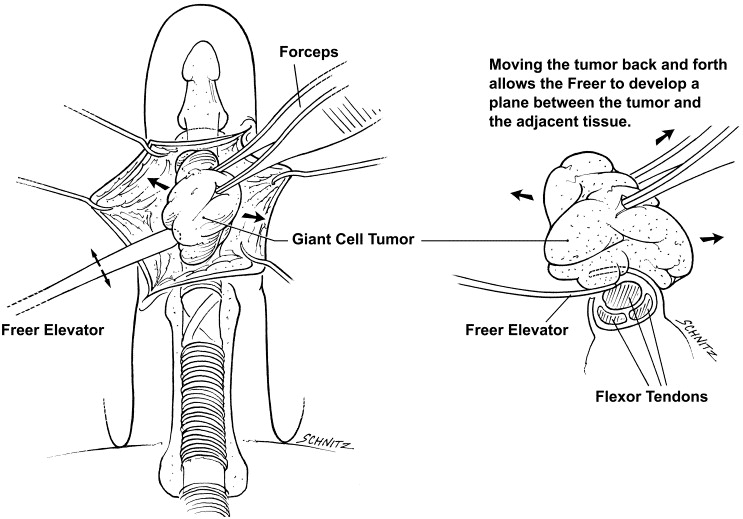

■ Step 4

- 腫瘍の底面は腱鞘と癒着しているため、腱鞘ごと腫瘍を一塊に切除する。

腱鞘をその上の腫瘤を含めてコの字に弁状に挙上した状態。

■ Step 5

- 腫瘍を病理検査に提出する。

黄白色の腫瘤と切除した腱鞘を確認できる。

腫瘍を摘出した直後。腫瘍の残存がないか念入りに確認する。

.jpeg)

■ Step 5

- 皮膚縫合 5−0ナイロン

- ペンローズドレーンを留置し、綿球などで皮下の死腔をつぶすように軽く圧迫する。

■ Step 6

- オルソグラス3号で母指伸展位でシーネ外固定する。

■ 術後

- 当日は、安静、患部冷却、患手挙上を徹底する。

- 術翌日〜自宅処置(シャワー洗浄、軟膏、ガーゼを1日1回)を開始する。

- 術翌日〜母指の自動運動(特にIP関節の自動屈伸運動)を開始する。2〜3時間に1回が目安である。

- ペンローズを留置した場合は術後2〜3日を目途に抜去する。

- 術後1週間程度で日常生活の軽作業から可とし、夜間はアルフェンスシーネでIP関節、MP関節を伸展位で固定する。

- 術後2週間で抜糸する。

.jpeg)

■ 処方箋

- ケフラールカプセル(250mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ロキソニン錠(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日

- ムコスタ錠(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 5日分

- ゲンタシン軟膏 10g 1本

■ コスト

- 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(K030)

■ アウトカム

- 局所再発は9〜44%の報告がある。

- 上記の高い再発率は、対象とした症例に、混合型やびまん型が紛れてると考えられ、単純な限局型では再発率は10%以下であると考えられる。

■ 長期経過

- 術後15ヶ月の時点で腫瘍の再発は認めない。母指IP関節、MP関節の可動域も良好である。

■ 関連記事

・【Step by Step 手術手技】手掌・指腹部の粉瘤(外傷性表皮嚢腫)